「発達性ディスレクシア」の当事者が、悩みや支援の課題について語りました。

女性が気になる話題について、スタジオで生討論を繰り広げるフジテレビ『ノンストップ!』。9月5日(金)の「特別企画」では、木曜劇場『愛の、がっこう。』を機に関心が集まっている「発達性ディスレクシア」を取り上げました。

MCの倉田大誠、三上真奈(ともにフジテレビアナウンサー)、千秋さん、カンニング竹山さん、安田美沙子さん、『婦人公論』元編集長の三木哲男さんが話し合いました。

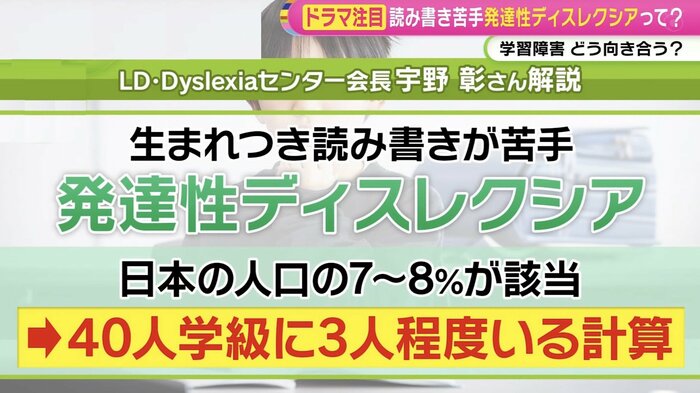

40人クラスに3人程度いるのに、見逃されやすい「発達性ディスレクシア」

高校教師の愛実(木村文乃)とホストのカヲル(ラウール)の恋を描き、9月18日(木)に最終回を迎えた『愛の、がっこう。』。劇中で、カヲルは生まれつき読み書きが苦手な「発達性ディスレクシア」であることが判明しましたが、「発達性ディスレクシア」とはどんな障がいなのでしょうか。

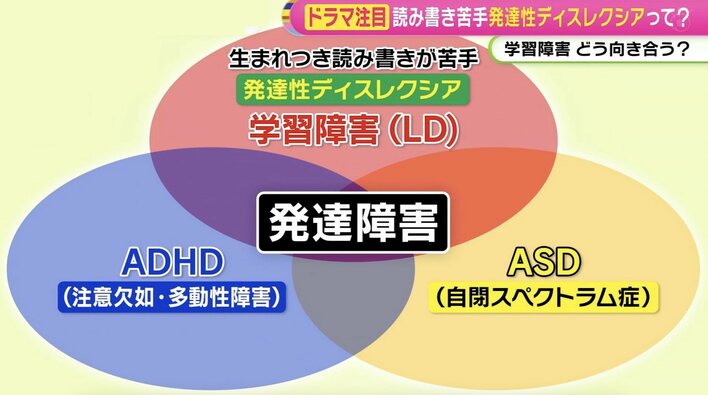

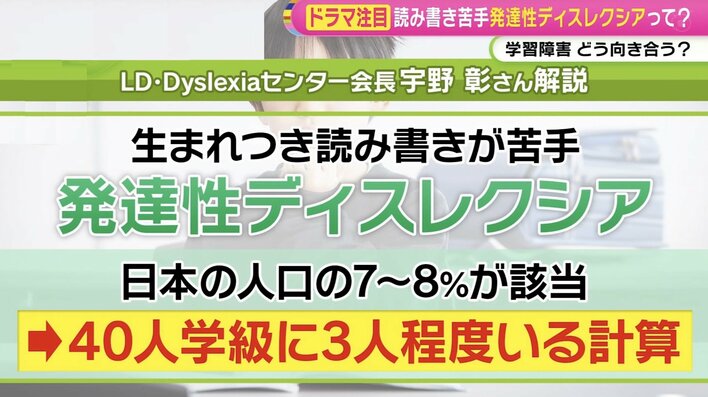

「発達障がい」の一種で、日本の人口の7〜8%、40人のクラスに3人程度の割合で存在するという「発達性ディスレクシア」。ドラマの読み書き監修を担当しているNPO法人LD・Dyslexiaセンターの宇野彰先生によると、「障がいの中では出現頻度が高いのですが、観察しただけでは障がいかどうかがわかりづらいので、これまで見逃されてきた」といいます。

安田さんが「発達の遅れは、月齢の違いのせいなのか、男女差なのかなどさまざまな要因が考えられるので、線引きが難しい」と語ると、宇野先生は「確かに年代によっては、男女差の影響は非常に大きい」と頷きつつ、「年齢や学年によって基準があるので、不安な場合はまず相談を」とアドバイス。

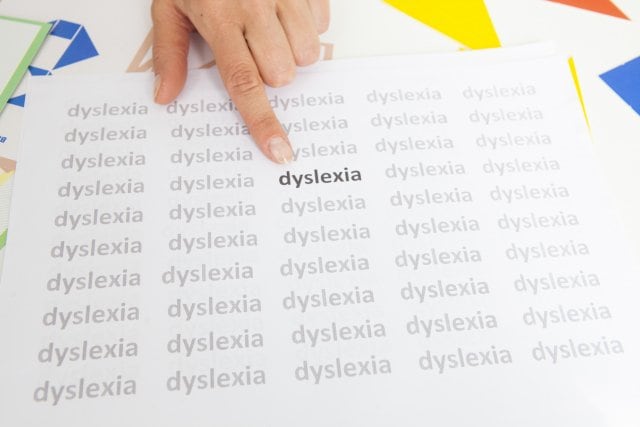

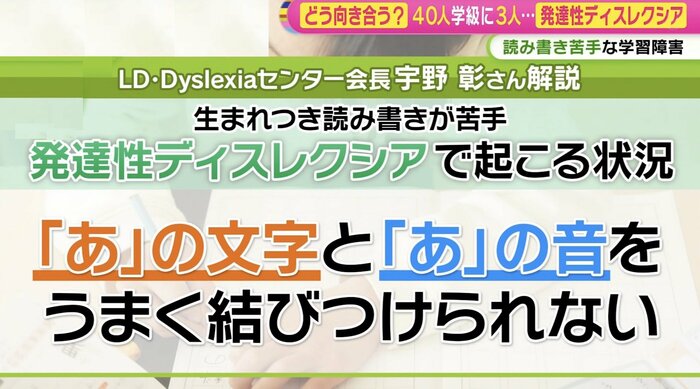

具体的には「『あ』の文字と『あ』の音がうまく結びつけられない」と感じた場合は「発達性ディスレクシア」の可能性があるそうで、その原因について「目や耳の問題ではなく、大脳で活発にならない部分があって読み書きに支障をきたしてしまう」と、宇野先生は解説を加えました。

ドラマ制作に協力した当事者が訴え「まずは“そういう子もいる”と知ってほしい」

番組では、「発達性ディスレクシア」の当事者で言語聴覚士の関口裕昭さんを取材。関口さんは『愛の、がっこう。』の1話でカヲルが愛実に提出した「念書」のお手本を書いたほか、「発達性ディスレクシア」の人はボールペンよりも鉛筆やシャープペンシルなど書き直しができる文具を好むというシーンも、関口さんと一致していると明かしました。

小学生時代のカヲルが教科書を音読できずにふざけてしまうシーンにも共感したという関口さんは、「スラスラ読むのは夢のまた夢。みんなに注目されている状況で音読するのがイヤで、教科書を必死で暗記したり、ふざけたフリで机に伏せてしまったことがある」と振り返りました。

大人になってからも「問診票を書く」「名前や駅名を読む」「字幕の映画を見る」「長いメニューを読む」など、さまざまな場面で不便を感じることがあるといい、関口さんは「まずは(障がいについて)知ってもらいたい。『勉強ができない』のではなくて、そういう子もいるのだという認識が広がってほしい」と訴えました。

「学年が変わるたびに担任に配慮のお願いを…」当事者の母の悩みは?

最近では、文字をスキャンして音声で読み上げてくれる「ペン型スキャナー」などのグッズも販売されていて、「こういったグッズを使って、別室で試験を受けて点数アップに結びつけている子もいる」と宇野先生は語りましたが、そういった対応は自治体や学校によってまだまだ差が大きいといいます。

「発達性ディスレクシア」の子どもを持つ母親たちへの取材では、病院探しや学校への協力要請が保護者にとって高いハードルであることが明らかになりました。

そもそも「発達性ディスレクシア」に詳しい医師がいる病院が少ないため、予約を取るのが非常に困難なのだそう。ようやく予約が取れ「発達性ディスレクシア」の診断を受けたとしても、「学校での対応の仕方」までケアしてくれる病院は少ないといいます。

また、診断が出ても、進級して担任が変わるたびに“配慮のお願い”に行く必要があるなど、病院探しも学校の対応も、親の“熱量”次第で差が出てしまうのが現状だと保護者のみなさんは語りました。

「小1でひらがなが書けない、小2で音読や書き取りが困難」なら専門家に相談を

「発達性ディスレクシア」かどうかを見極めるポイントを聞かれた宇野先生は、「小学1年生なら、今の時期(2学期の初め)に自宅できちんと練習していてもひらがなが書けないなら、心配したほうがいい。小2以降の場合は、音読や書き取りが困難だと感じたら」と回答。

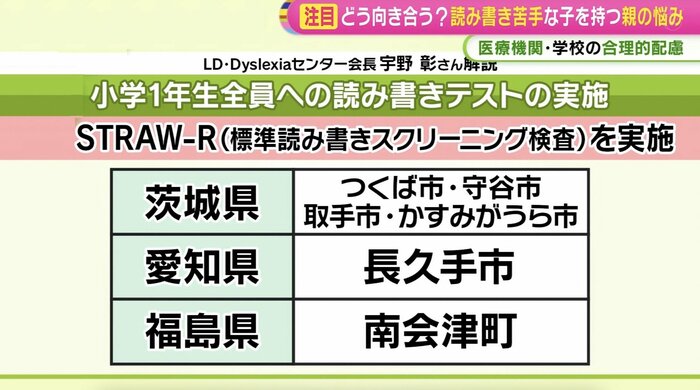

「まずは詳しい人に相談してほしいのですが、自治体によって温度差があるのは確か」と宇野先生が言うと、竹山さんは「(支援があつい自治体に)引っ越している人もいる」と指摘し、小学1年生を対象に読み書きのテストを実施している自治体も紹介されました。

宇野先生は、「学校で対応できる場合もあるが、もし無理なら自治体の発達支援センターや教育委員会、小児科などの専門の医師を頼ってほしい」と言い添えていました。

「テストにルビ」「ひらがなでも意味が合っていればマル」学校側の対応は?

番組では「発達性ディスレクシア」の中学1年生の生徒も紹介。彼女の場合は、ひらがなとカタカナは書けるものの漢字が苦手だそうで、母親も低学年のときは障害に気付かなかったといいます。

漢字の学習が進むと、漢字テストの前日に何度も起きるようになり、ストレスで腹痛や頭痛を発症。小2の終わりに学校に行けなくなってしまったのだそう。その後、「読み書きが苦手だと検査でわかって。原因がわかって安心した」と本音を述べました。

そこから、ノートを取る際には「無理に漢字を使わない」と気持ちを切り替え、必要な配慮についても学校と相談。テストでは「問題文にルビをふる」「意味が合っていればひらがなで書いていてもマル」などの対応をしてもらっているそうで、まだ苦労することは多いものの、好きなことに打ち込む時間も増えていったと彼女は語りました。

娘の「苦手」に向き合った上で、「料理や部活動など得意なことを前向きに楽しんでほしい」と語る母親の姿勢に、安田さんは「個性や特性を理解して、受け止めて、伸ばしていってほしい」とエールを送りました。

『ノンストップ!』(フジテレビ)2025年9月5日放送より