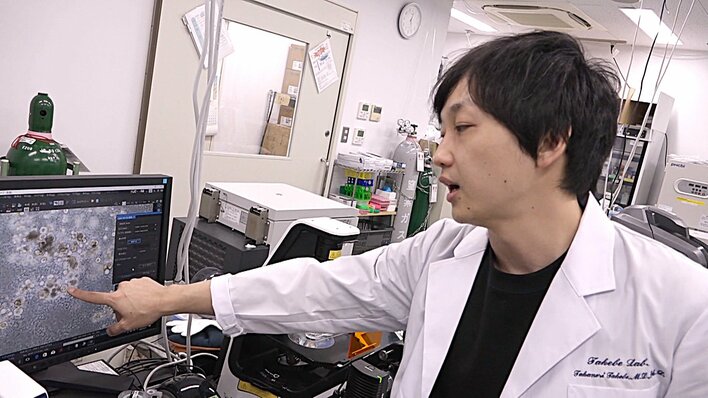

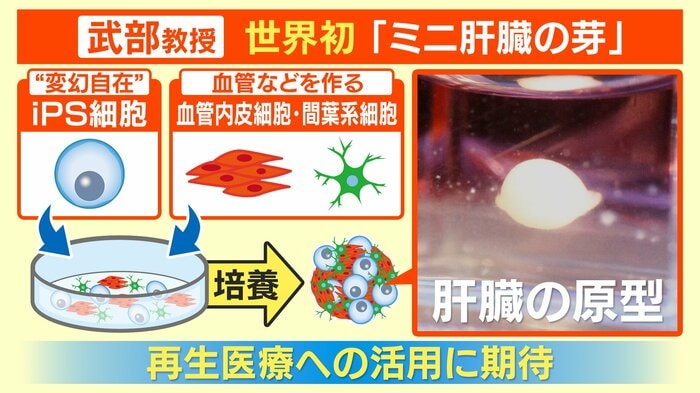

26歳で、世界で初めてiPS細胞を使って小さな「肝臓の芽」を作ることに成功。その後も再生医療の分野で活躍し続け、世界中から“未来のノーベル賞候補”と注目されている、武部貴則教授(38)。

国内史上最年少の31歳で横浜市立大学と東京医科歯科大学(現東京科学大学)2つの大学の教授に就任し、現在は大阪大学大学院でも教授を務めています。

『サン!シャイン』は、そんな武部教授を取材。未来のノーベル賞候補の素顔が見えてきました。

医師ではなくあえて“研究者”の道に

2012年にノーベル賞を受賞した山中伸弥教授が発見した「iPS細胞」に、複数の細胞を

混ぜ合わせることで、今年(2025年)ついに人間の新生児程度の機能を持つ「ミニ肝臓」をつくることに成功した武部教授。

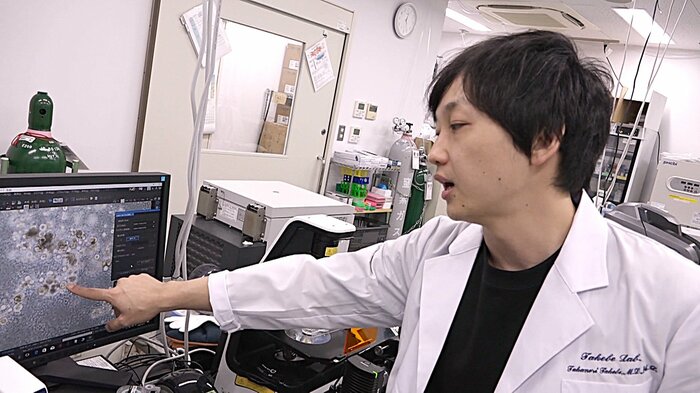

武部貴則教授:

iPS細胞という細胞を使いまして、肝臓の元になる細胞、種のような細胞を使って、複数の種類の細胞を混ぜ合わせながら自ら発達成長させて、そのまま移植に使える血管が備わっている「ミニ肝臓」をつくったと。これで肝臓のすごく重篤な病気に対して、この「ミニ肝臓」で移植による治療ができるぞ、ということを示しました。

そんな武部教授の研究者としてのスタートは、横浜市立大学の医大生だったときのこと。

iPS細胞に興味を持ち肝臓に関わる研究室に入ったものの、研究室から許可されたのは「軟骨」の研究でした。

武部貴則教授:

学生時代に肝臓の研究室に入ったんですけど 、やっていいよって言われたのは「軟骨」の研究だったんですね。軟骨って当時飲み会とかで唐揚げとかで食べているみたいな印象で「そんな大事なの?」って…。

(学生時代は)髪色染めていたりとか、ピアスしていたりとか、もしかしたら見た目の部分でもなんか「こいつ大丈夫か?」みたいに思われていた部分は確かにあるかもしれないですね。

疑問を持ちながら始めた軟骨の研究。

しかし、成果を出して肝臓の研究に取り組めるようになった後も、この軟骨の研究で得た経験を生かすことができたといいます。

武部貴則教授:

軟骨というフィールドで、それなりに研究のプロセスとか流れっていうのが体得できたんですね。もう本当に(肝臓研究に)入って5~6カ月ぐらいでこれはいけるなと思った瞬間があって、そこからの2年ぐらいかけて発表につなげていったんですけど。

医学部に入るも、医師ではなくあえて選んだ研究者の道。その理由は、武部教授の中での“イメージと現実のギャップ”だったといいます。

武部貴則教授:

治せない病気っていうのは、『治せない』と決めることが、ある意味で言うと今のお医者さんの仕事なんですね。僕はそれはイメージと違ったんです。

自分は『治せない』ってことに直面しちゃった時には、やっぱり何か一つでも前に出ることを考えてあげられるような、そういうお医者さんになりたいと思ったので。それは研究者しかないっていうことが、卒業して分かってきたって感じですかね。

訪れた転機と新たな目標

大きな転機となったのは、26歳の時。

助手として、世界で初めてヒトのiPS細胞から立体的な臓器を作ることに成功したのです。これは今の「ミニ肝臓」の元となる発見でした。

この発見が世界的な科学雑誌「ネイチャー誌」にも取り上げられ、一躍、世界から注目される存在となりました。

「ミニ肝臓」の可能性について、武部教授は…。

武部貴則教授:

自己回復をする力を強めているっていう効果が見えてきていまして。ミニ肝臓治療、赤ちゃんの(ような)肝臓がつながることで、自分の病気になっていく肝臓が元気になる。

これは患者さんで実証できたら、非常に画期的になるんじゃないかなと期待しています。

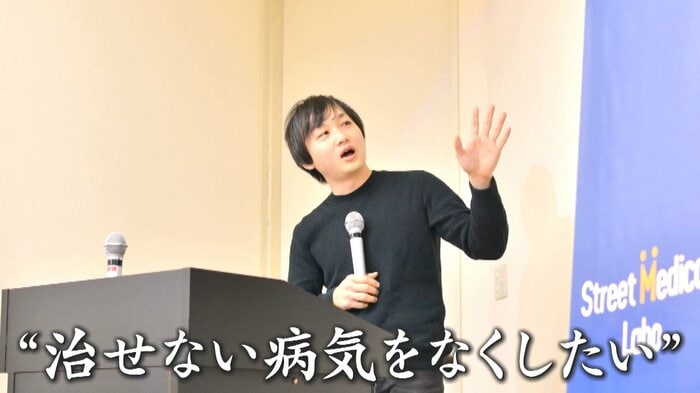

今も「治せない病気をなくしたい」という思いの元、再生医療の最前線で研究を続ける武部教授。研究の他にも、会議や講演など忙しい日々を送っています。

取材をした日も、「これからアメリカに行く」と話します。

武部貴則教授:

アメリカにいる時間が2週強~3週弱です。だいたい2、3週おきに行き来している感じなので。私と他に3人の研究者で「オルガノイドセンター」というミニ臓器センターみたいなものを2017年に立ち上げていて、そこの副センター長っていう立場で、そのセンター全体をリードさせていただいているという感じです。

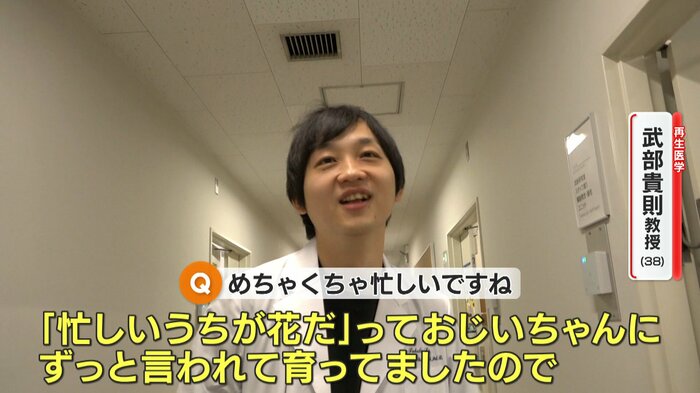

あまりの忙しさに、疲れてしまわないかと質問してみると…。

武部貴則教授:

忙しいうちが花だっておじいちゃんにずっと言われて育ってきましたので、やることがあるというのはいいことだなと思っています。この生活実は10年続けているんですよ。なのでもうそんなに大変じゃないのと、一番休むことができて、むしろ飛行機の中はいいですね。休憩時間とか好きな創作活動に使うとか、そういうのが自分にとっては安らぎですね。

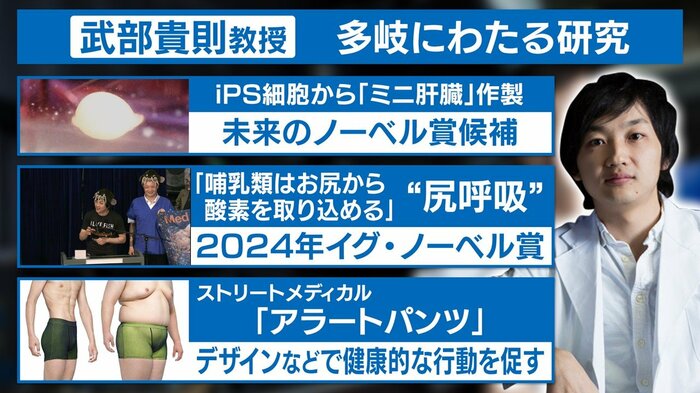

実は、「ミニ肝臓」の他にも、デザインなどで健康的な行動を促す「アラートパンツ」の開発や…。

「哺乳類はお尻から酸素を取り込める」という“尻呼吸”の研究で、2024年に「人々を笑わせ、同時に考えさせる研究」に送られるイグ・ノーベル賞を受賞するなど、多岐にわたった活動をしている武部教授。そんな彼には、大きな目標があるといいます。

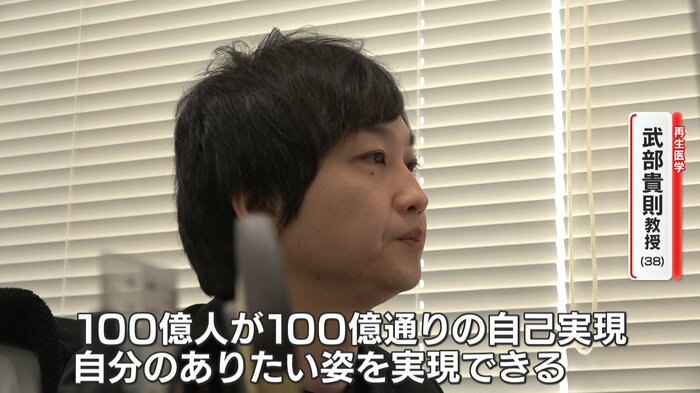

武部貴則教授:

2050年に100億人人口になると言われているんですけど、100億人が100億通りの自己実現。自分のありたい姿を実現できる。そんな世界ができたらいいなというのがすごく大きな目標です。

(『サン!シャイン』 2025年10月23日放送より)