国民医療費が4年連続で過去最高を更新している日本。

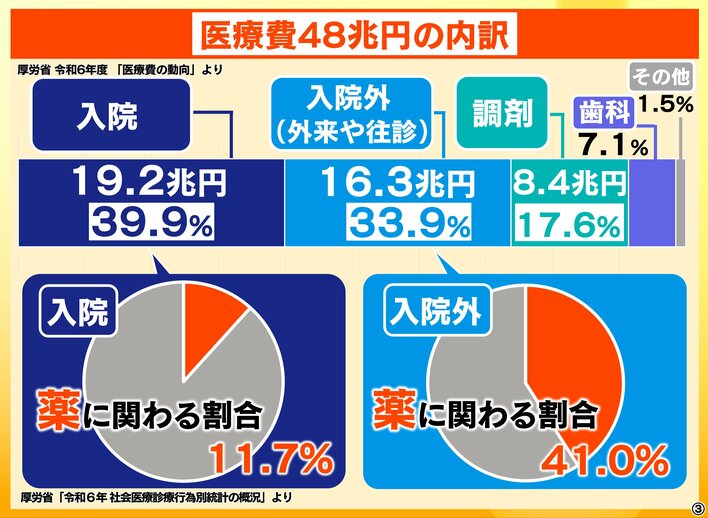

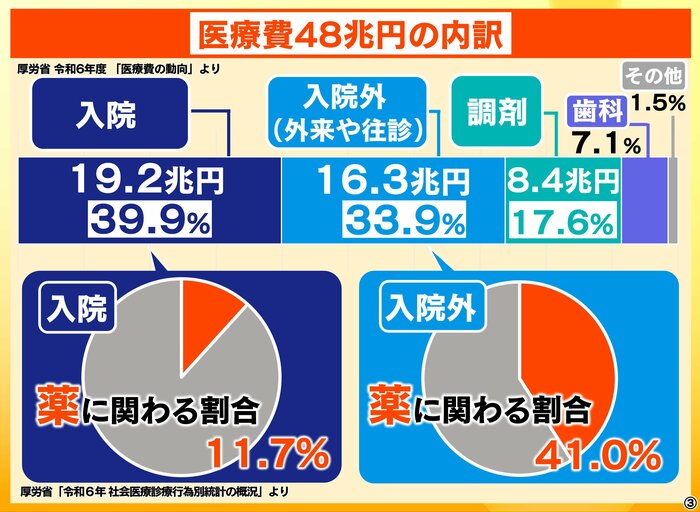

2024年度の総額は約48兆円にのぼります。

2025年度の国家予算は約115兆円。国家予算の約4割に相当する莫大な額が、病気やケガの治療に使われているのです。

国民医療費は今後さらなる増加が予測されていて、2040年度には約78.3兆円にまで達すると予想されています。

膨らみ続ける医療費の原因と解決策を探ります。

膨らむ医療費…薬代の割合は

2024年度の医療費48兆円のうち、入院が19.2兆円(39.9%)、入院外が16.3兆円(33.9%)となっており、そのうち、入院で薬に関わる割合は11.7%、入院外は41.0%を占めています。

――医療費をおさえるには薬代もおさえる必要があるのでしょうか?

医療ジャーナリスト 市川衛氏:

お薬というのは命を守るために必要なもので、だからこそ社会としてこれは保険で賄っていこうよとされている大事なものです。

いま医療保険で賄われているお薬の中にも、効果がそれほどないのにものすごく高いお薬というのもあります。

これだけ医療費が増えてきているんだから、そういったものを医療保険のカバーから外していくというようなことも必要なんじゃないかというのが今議論されているところになります。

高額な医薬品代がかかるケースでは…

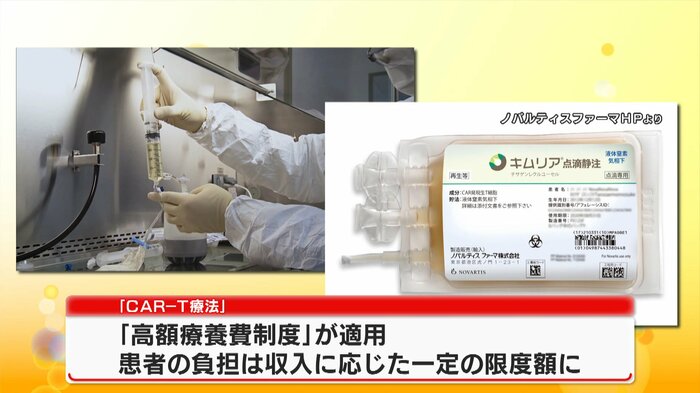

順天堂大学大学院医学研究科 細胞療法・輸血学・血液内科学の安藤純教授が説明したのは、白血病などの治療に使われる「キムリア」。高い治療効果が見込まれますが、1回の投与で3400万円がかかります。

安藤純教授:

要はCAR-T療法というものになります。患者さんのご自身のT細胞に遺伝子をいれることによって、より白血病、リンパ腫、あと多発性骨髄腫の疾患に対して攻撃を増すお薬になります。

「CAR-T療法」は非常に高額ですが、「高額療養費制度」が適用されて公費の助成を受けられるため、患者の負担は収入に応じた一定の限度額に抑えられます。

2020年に「CAR-T療法」による治療が行われた件数は9件でしたが、2024年は49件と5倍以上に増えています。

安藤純教授:

皆さんにこういう治療があるのを分かっていただいて、選択肢の一つとして考えるようになれば、もうもっともっと治療が普及して、恩恵に預かる患者さんが増えるんじゃないかなというふうに思いながら治療をしています。

本当に必要な人が治療を受けられるよう、余分な公費の支出を減らしたいところですが、街で取材するとこんな声も…。

60代女性:

(医療機関で)ビタミンCをいただいてるんです、時々。こういうもので医療費使うのもどうかなと思いながらいただいている。

持病の治療を続けているという60代の女性。

治療とあわせて薬局でも購入できるサプリメントを医療機関から処方してもらっているといいます。

医療機関からの処方は保険適用となり、患者の負担は減りますが、減った分は公費や保険料で賄われています。

医療費削減するには?残薬問題も

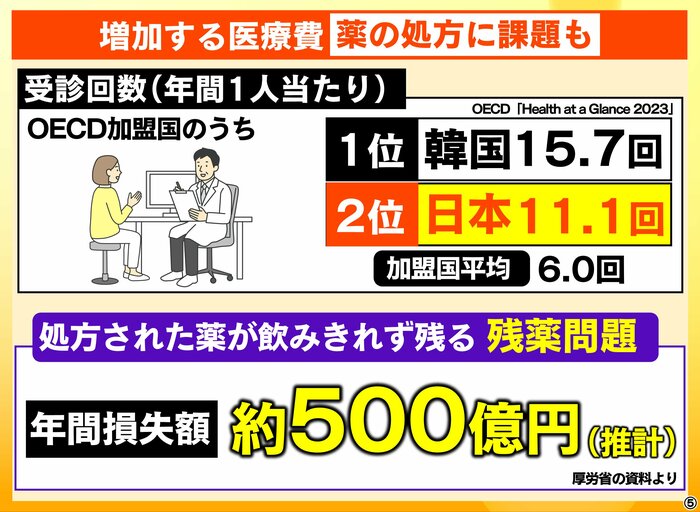

日本は、国民1人が1年間に医療機関で受診する回数が11回以上で、OECD加盟国のうち韓国に次いで2番目に多く、処方された薬のうち、飲みきれずに残る薬、残薬による損失が推計で年間約500億円あるといわれています。

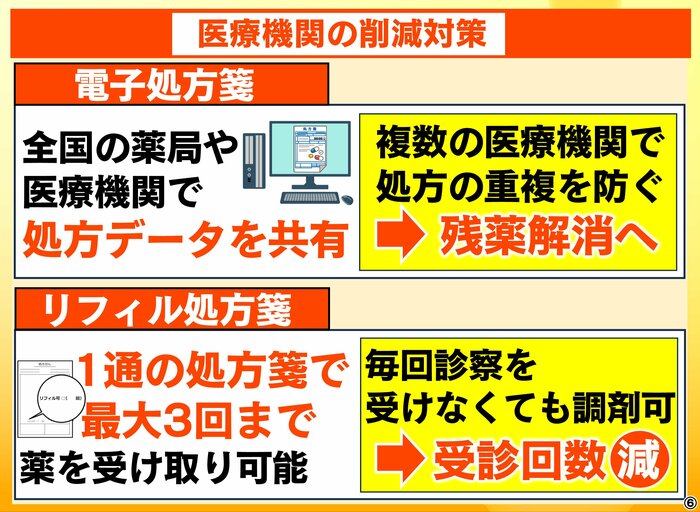

この問題に対し、医療機関は医療費削減のため様々な対策を行っています。

・電子処方箋

全国の薬局や医療機関で処方データを共有。複数の医療機関で処方の重複を防いで残薬解消へ

・リフィル処方箋

1通の処方箋で最大3回まで薬の受け取りが可能。毎回診察を受けなくても調剤が可能なので、受診回数を減らせる

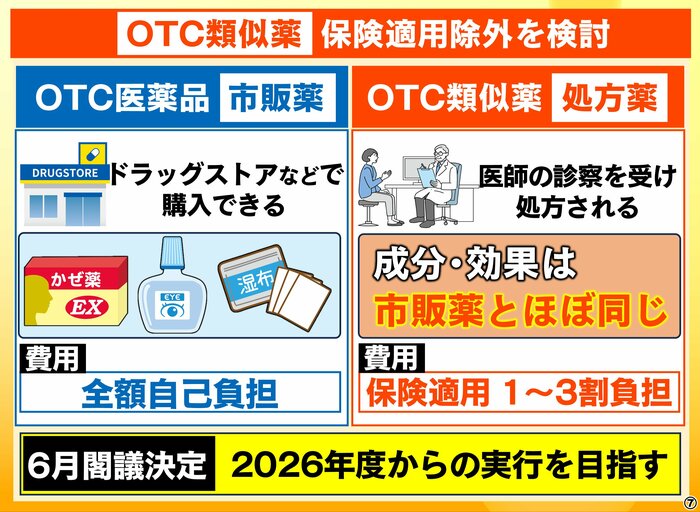

OTC類似薬保険適用見直し検討

政府は、OTC類似薬の保険適用除外を検討しています。

・市販薬「OTC医薬品」

ドラッグストアなどで購入できる。費用は全額自己負担。

・処方薬「OTC類似薬」

医師の診察を受け処方される。成分や効果は市販薬とほぼ同じ。費用は保険が適用されるので1~3割負担。

OTC類似品の保険適用の見直しは6月に閣議決定され、2026年度からの実行をめざしています。

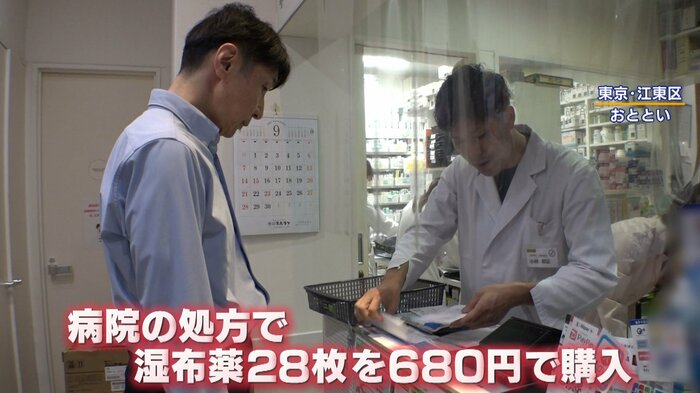

9月30日、『サン!シャイン』が取材したのは、「OTC類似薬」を取り扱う都内の処方箋薬局。

そこで出会ったのは、4月に「五十肩」と診断された男性。

整形外科でリハビリを受けながら、月に1度、湿布薬(28枚)の処方を受けています。

この湿布薬もOTC類似薬のひとつ。市販薬でも同じような成分のものがあります。

――市販薬ではなく処方を受けている?

薬をもらいにきた男性(50代):

市販薬よりも健康保険がきくので。

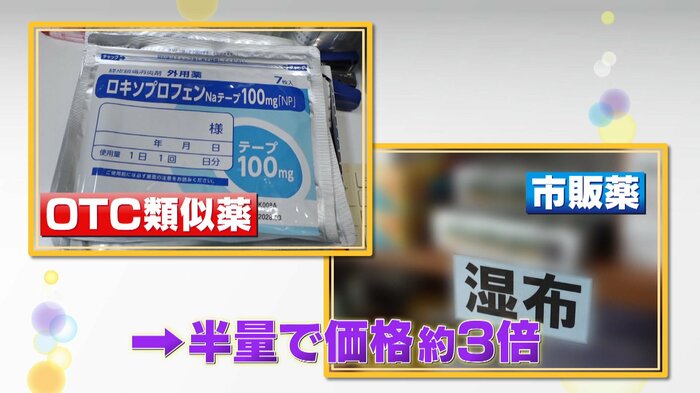

OTC類似薬の値段を聞いてみると、28枚入りで680円。

一方、薬局で同様の成分の湿布薬を探してみると…14枚入りで1960円。

OTC類似薬に比べ、市販薬は半分の量にもかかわらず、価格は約3倍です。

もし、OTC類似薬が保険適用外になったら…。

薬をもらいにきた男性(50代):

我慢するかもしれないです。頻度が減るかもしれないです。

さらに、市販薬よりOTC類似薬が選ばれる理由は価格以外の面でも…。

有明ファミリー薬局 薬剤師 小林和正さん:

患者さんにとっては、かかりつけ医を受診することが安心につながるので、やっぱり信頼を得てから、(医師から)薬を出してもらうケースが多いですね。

OTC類似薬が保険適用外になった場合、日本維新の会によると、年間約3500億円の医療費削減との調査もあります。

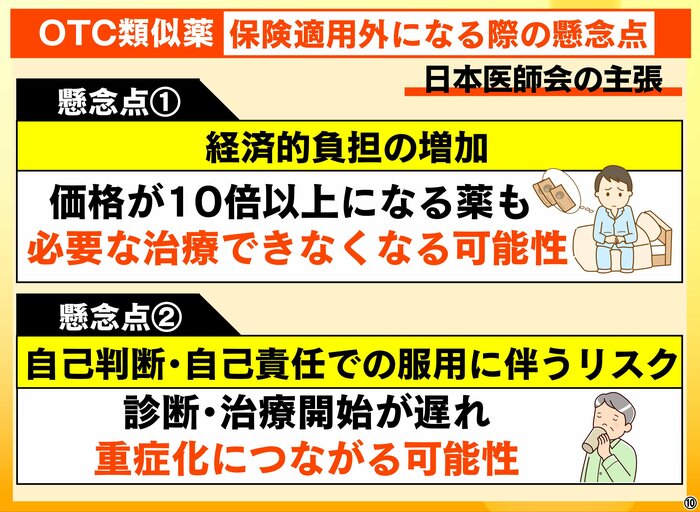

一方、日本医師会はOTC類似薬を保険適用から外すことには懸念点があると主張しています。その理由は…、

・経済的負担の増加

価格が10倍以上になる薬も。必要な治療ができなくなる可能性がある。

・自己判断・自己責任での服用に伴うリスク

治療・診断開始が遅れ、重症化につながる可能性がある。

医療ジャーナリスト 市川衛氏:

日本維新の会の「3500億円」というのも、OTC類似薬全部を保険適用外にしようと言っている試算ではなくて、その中でもより健康被害につながりにくそうなものとか、外しても安全なものから外していこうということで「3500億円」というのを出しているんですね。

OTC類似薬全体だと1兆円ぐらいあると言われています。

SPキャスター 杉村太蔵氏:

やっぱり問題は受診回数ですよ。もしこのままの医療制度は持続可能が難しいですよという前提でいくならば、僕らの行動変容として、「お腹痛い」とか「頭が痛い」という時に真っ先にお医者さんに行くではなくて、先に薬剤師さんに相談して「とりあえずこの薬飲んでみてください」と。1週間仮に服用して、どうも症状変わらないっていった時にお医者さんに見てもらうっていうだけで、だいぶこの医療費の効率化っていうのはできるんじゃないかというのが僕の考えです。

(『サン!シャイン』2025年10月2日放送より)