高市早苗首相が「早期に制度設計を進める」と打ち出した、「給付付き税額控除」。

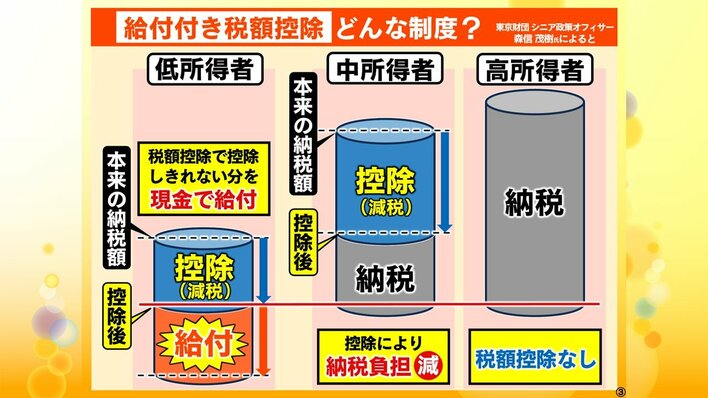

これは、低所得者は現金給付、中所得者は税額控除で納税負担が軽くなる、高所得者は税額控除が外れるという仕組みで、低・中所得者を対象にした現金給付と所得税の減税を一緒に行うことができ、家計支援の即効性に加え手取りがアップすることで持続性も兼ね備えていると言われています。

高市首相は就任翌日には、片山さつき財務相に実現に向けて着手するよう指示、連立を組んだ「日本維新の会」との合意文書にも、「給付付き税額控除の導入」が盛り込まれていました。

立ちはだかる“2つの壁” 解決のカギは「マイナンバー」?

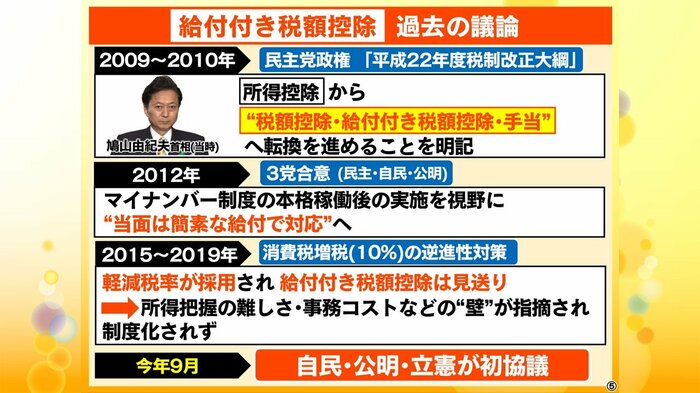

元財務省官僚で、デジタル庁・経産省などの審議会・有識者会議の構成員を務める森信茂樹氏によると、2009年の民主党政権時から15年以上議論されていたというこの制度。

なぜ実現に至らなかったのか、森信氏によるとそこには2つの大きな壁があったといいます。

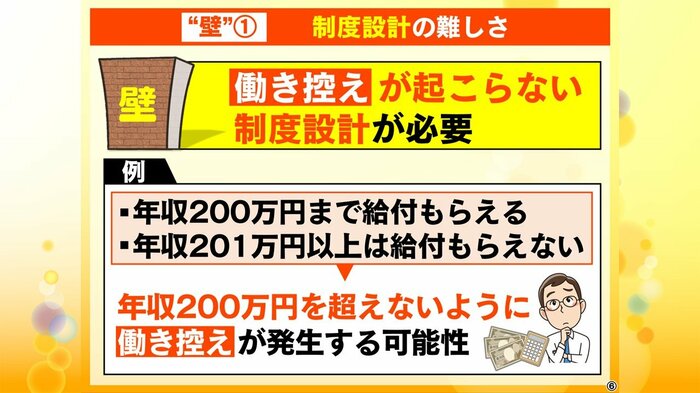

▼実現への壁 1.『制度設計の難しさ』

給付付き税額控除の導入は、“働き控え”が起こらない設計が必須です。

例えば、年収200万円までは給付をもらえるが、201万円以上はもらえないとなると、200万円以上の収入を得ないように“働き控え”が起こってしまう可能があります。

元財務省官僚 森信茂樹氏:

所得が低いときには給付、少し増えると減税と給付、もっと所得が増えると減税だけ、さらに増えると給付なしとなるのですが。難しいのは、所得に沿って給付(の形)を変えていくと言うことですね。

(給付の頻度は)国によって違いますが、イギリスは毎月やっています。ただそのためには毎月自分の所得を国に申告、これは企業がやってくれるのですが、そういうシステムができているんです。それが日本にはないから、去年(2024年)の岸田減税のときも結局そういうシステムがないから、国民全員か住民税非課税かの二者択一になった。

――給付対象は世帯?個人?

そういうこともまだ決まっていないです。

私はできれば、社会保険料を払い始めた働く個人に給付をした方がいいと思いますが、世帯の方がいいという人もいます。

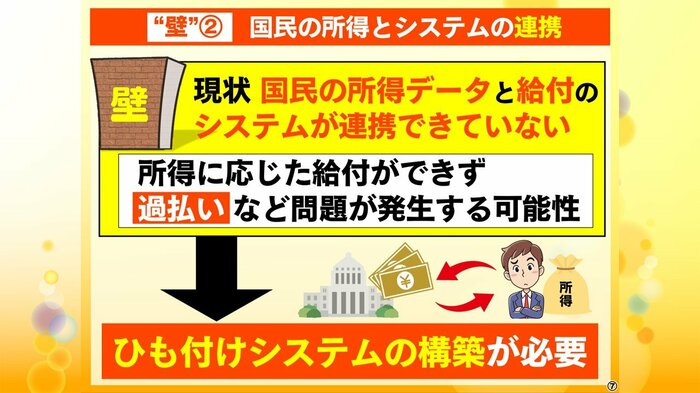

▼実現への壁 2.『国民の所得把握』

現状、国民の所得データと給付システムが連携できていないため、このまま制度が運用されてしまうと過払いが発生してしまう可能性があるといいます。

給付制度を導入している国の中では、この問題により受給者の手続きが複雑で負担が大きいという理由から、「全額給付」の形に切り替えた国もあります。

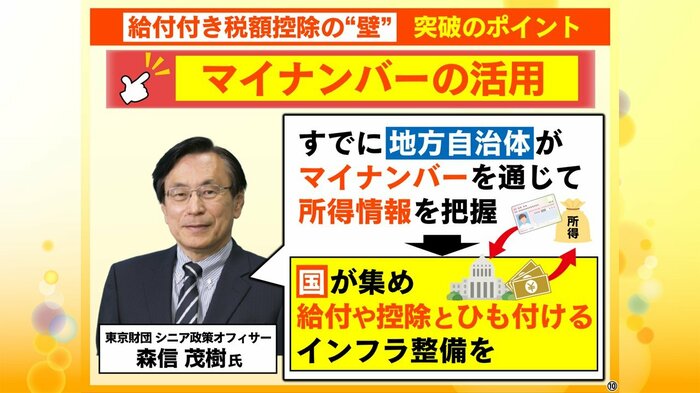

そこで、森信氏が提唱するのは「マイナンバーの活用」です。

元財務省官僚 森信茂樹氏:

所得に応じて給付額を変えるため、きちんと所得を把握していることが必要だし、それを給付に結びつける情報連携のシステムも必要なんです。

今、自治体は住民の所得情報をマイナンバー付きで全部持っているんです。国との情報連携が進んでいますから国は吸い上げることができるんです。それを活用すれば、あとは給付の仕組みさえ作れば両方できると。マイナンバーは国民全員についていますから、マイナバーカードを持っていなくてもこの制度はできるんです。

酒主義久アナウンサー:

ここからまた議論をつめてもらって、一日でも早い実現を期待したいですね。

(『サン!シャイン』 2025年10月30日放送より)