歴史から災害を学ぶ

――吉岡さんは、歴史のどういうところが好きなんですか?

吉岡アナ:

昔の人の気持ち、心情がわかるところですかね。同じ人間なんだなと思えるところが好きです。

たとえば今回の古文書なら、「二千余田長く荒廃せむ」って出てきますが、この「田」は「町」の誤字ではないかといわれています。

なんだか、字を間違えるのとかも、人間くさいじゃないですか。

そういうことを通じて、昔あったことだけれど、自分のことのように思えるというのが、歴史の魅力だと思います。

防災の観点でも重要だと思います。たとえば、広大な平野である関東地方の大河川は、鬼怒川に限らず、流域面積が大きい。

氾濫すると広い範囲が浸水するし、水が長い時間たまりやすい・・・

こういう基本的な条件って、そう簡単には変わりません。

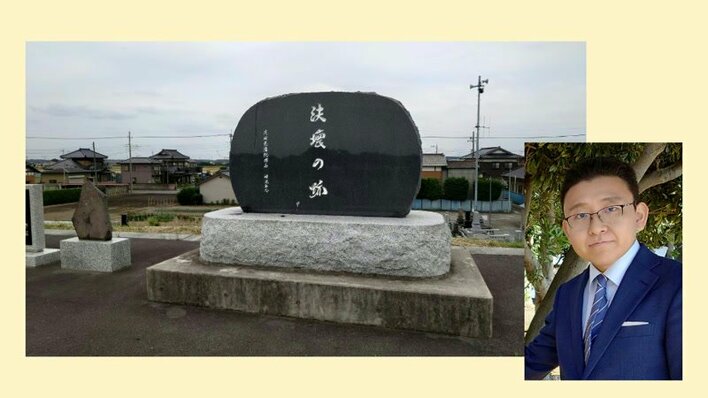

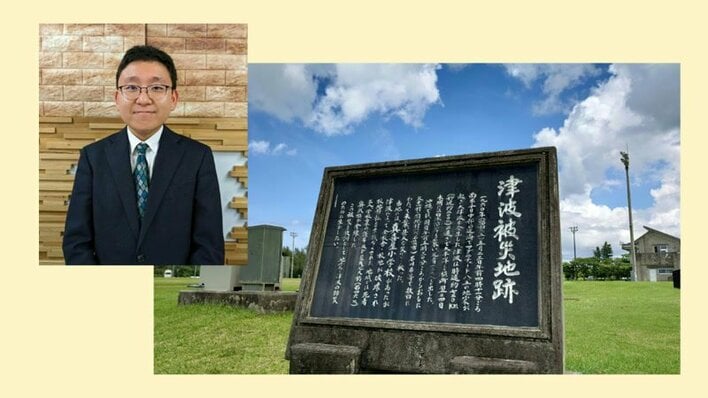

そして、「昔の人が災害とどう向き合ってきたか?」ということにも、思いをはせられます。武田信玄によって築かれたとされる堤防「信玄堤」などは特に有名ですが、日本のさまざまな場所で、水との共存を探ってきた歴史と出会うことができるはずです。

それを知ることで、次の防災につながると思います。

吉岡アナ:

ただ、「昔の人が災害とどう向き合ってきたか?」といっても、特に古い時代の書物だと、なかなか庶民のリアルな声は残っていないですよね。

今回も、工事の公的な記録でしたもんね。そういう意味では、次の時代に受け継いでいくために、私たち一人一人が書き記す、語り残すことも大事だなと思います。