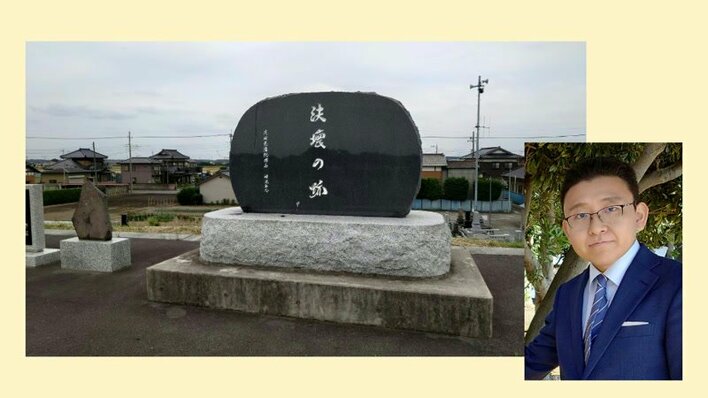

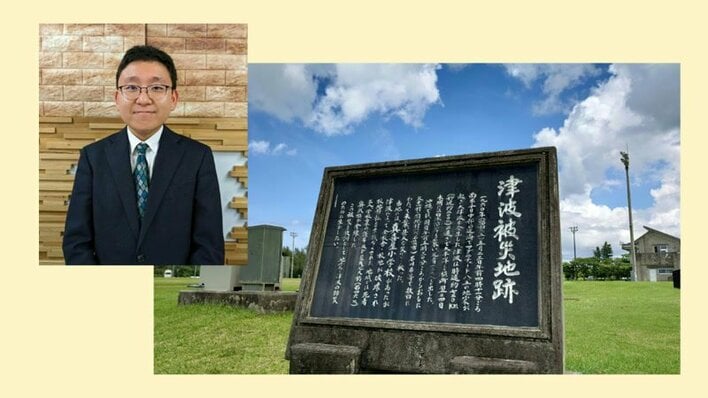

吉岡さんは、大の歴史好きで、趣味は神社仏閣巡り、学芸員や考古検定に古文書解読検定の資格をもつ、筋金入りの歴史好きアナウンサー。また、アナウンス局・防災士アナウンサーの1人でもあります。

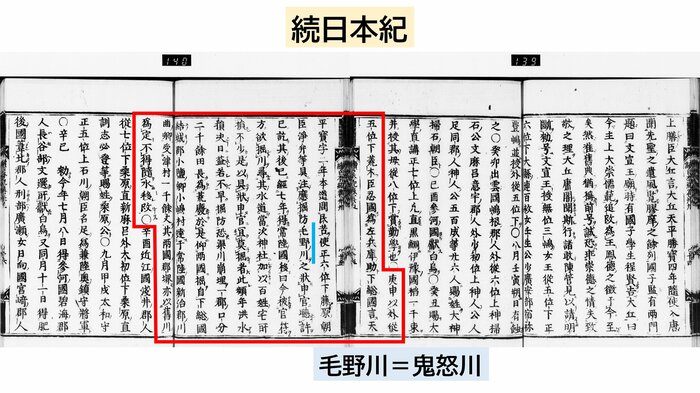

『続日本紀』にある鬼怒川の治水工事の記述

吉岡さんに、鬼怒川の治水工事の話をしたところ、さっそく記述があるという『続日本紀』(797年成立)を調べてきてくれました。

吉岡アナ:

ここに、768年の出来事についての記述があります。

前後を読んでみると、下総国(しもうさのくに)が、許しがおりてからもう7年もたつのに、洪水対策の工事が進んでいないことを訴えています。

新たに川を掘ると、となりの常陸国(ひたちのくに)の土地を損なうので、常陸国が反対していたようです。

太政官(中央の最高国家機関)は、下総国からの訴えを受けて、川を掘るように両国に命じたそうです。

そして土地の争いを防ぐために、新しい川ではなく、これまでの古い川の流れに沿って国境を定める、と書かれています。

1200年以上前の奈良時代に、そんな大がかりな工事をしていたんですね。

奈良時代に新しい川を掘った場所、せっかくなのでいまの地図で見てみましょう。

右側を鬼怒川が流れていますが、完全に昔の川の跡が残っています。

これは「旧河道(きゅうかどう)」という地形です。今回のように治水工事の結果生まれることもありますし、蛇行した川から自然に切り離されてできることも。大地に痕跡が刻まれているのはおもしろいです。

吉岡アナ:

この場所の場合、もともとこの左のところを流れていた川が、768年の工事でつけかえられて、いまの右を流れる鬼怒川になったと考えられるということですね。

ここまではっきりわかることもあるのが、地図の奥深いところです。旧河道は、以前川が流れていただけあって水が集まりやすく、洪水のときは一般に浸水しやすい特徴があります。

そして、これがまた興味深いんですが、当時国と国の境目だった旧河道が、いまも結城市と八千代町を分ける境目になっているんです。

自然の地形が地域を分けてきたこと、歴史の上にいまがあることを実感します。

吉岡アナ:

地理から歴史をみたことがあまりなかったので、新鮮でした。いろいろな出来事の痕跡が、地図に残されているんですね。