自然災害の歴史から防災を学ぶ、「災害遺構プロジェクト」。

あなたの地域で、過去にどんな災害が起きたのか?

全国の災害遺構をめぐり、先人たちが遺したメッセージや災害の爪痕から、

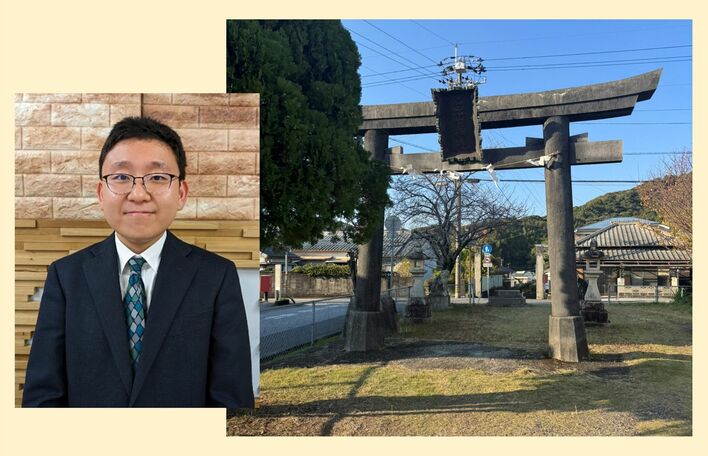

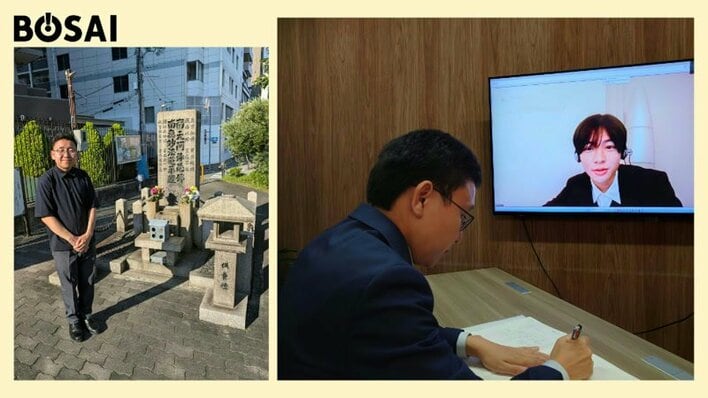

地理歴史科の教員免許をもつ、

フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが災害の歴史を解説。

また、防災士の視点から、防災に役立つ知識を紹介します。

最後に発生した「南海トラフ地震」は78年前の12月21日

上垣アナ:

みなさん、こんにちは。

フジテレビアナウンサーの上垣皓太朗です。

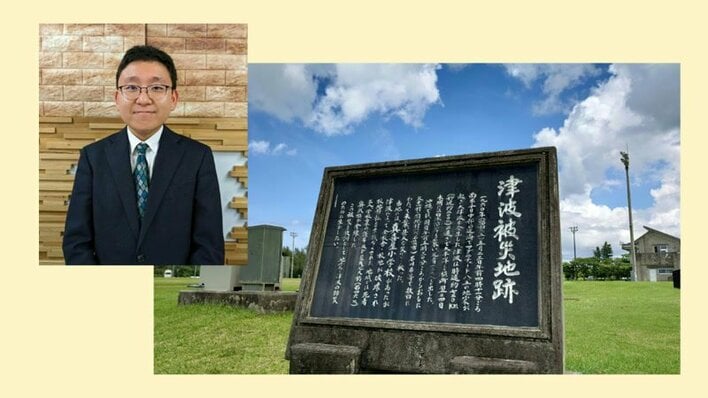

きょうは、高知市の石碑を紹介します。

なぜこの場所を選んだかというと…

この記事がアップされた12月21日は、

昭和南海地震が発生した日だからです。

今年は、南海トラフ地震臨時情報が出されるなど、

南海トラフに関する話題が注目されました。

78年前の南海トラフ地震では、どんなことが起きたのでしょうか?石碑に刻まれた文字から読み解きたいと思います。

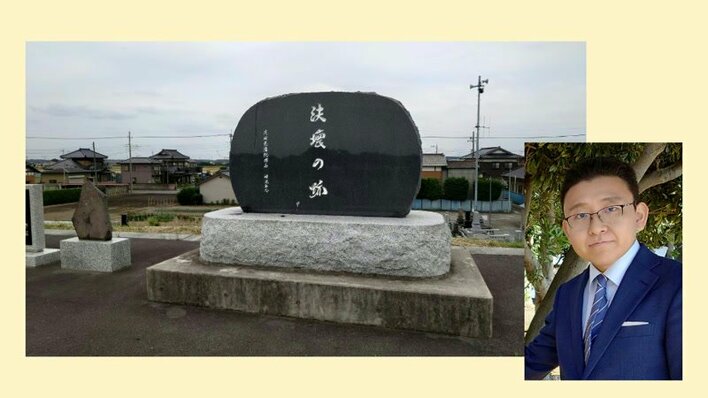

高知駅から海の方へ6キロほど移動したところに、その碑はあります。

場所:高知県高知市仁井田(仁井田神社御旅所)

海辺の住宅街の中を進むと、小さな神社が見えてきます。

地域で親しまれているこの場所に、昭和南海地震の石碑はありました。

地震により鳥居が崩れてしまい、その再建を記念して建てられたようです。

災害名:昭和南海地震(1946年12月21日M8.0)

未明に突然襲った激震…そして大津波

上垣アナ:

石碑の書き出しは、

「昭和21年12月21日午前4時過ぎ、突如大地震が発生し甚大な被害が生じた」とあります。

冬の午前4時といえば、まだ日の出前で真っ暗です。

“突如”と表現しているのもうなずけます。

そして、南海トラフ地震では大津波が発生するのが特徴です。

このときは、約10分後に津波が沿岸部を襲い、

高知県では4~6メートルの津波を観測。

地震と津波で679人が犠牲になりました。

寝ている間に激震が走り、そのすぐ後に大きな津波が来るという、想像しただけでも恐ろしい震災でした。

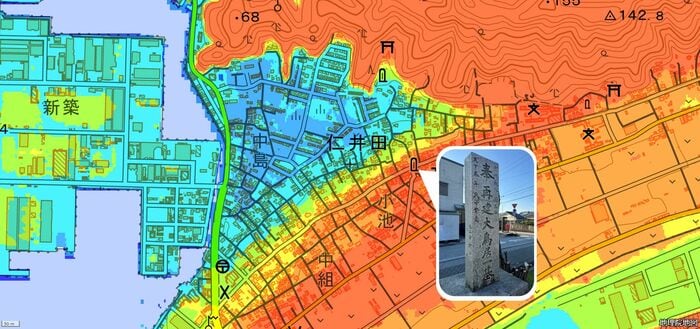

石碑の周辺の土地を、現在の標高に応じて塗り分けてみると、仁井田などには、青っぽく示した標高4メートル以下の低い地域が広がっていることがわかります。(「10メートル以上」を赤として、2メートル刻みで7段階に分けています)

津波による浸水のリスクが高い地域ですが、石碑の記述からは、さらに津波による被害を受けやすくなる要因が、もう1つあったことが読み取れます。

それは、地震のあとに1~2メートルの沈降があったという記述です。「沈降」とは、地面そのものが、海面に対して下がること。

地震で地盤が2メートル低くなり、そこへ津波が来るということは、津波の高さはより高く、水没してしまう範囲が広がってしまうことを意味します。

地盤沈降が予想外の被害を生んだ

上垣アナ:

地盤沈降と地震による堤防の決壊もあり、

高知市の市街地にも海水が入ってきました。

高知市に残っている写真をみると、市街地一帯が水没しているのがわかります。

地面が低くなっているため、水はなかなか引きません。

水没したまま年を越し、

水が引くまで1カ月近く、水の中の生活が続いたそうです。

周期的に起こる南海トラフ地震をめぐっては、宝永、安政、昭和のいずれの南海地震でも、高知ではこの特徴的な地盤の沈降があったことが知られています。

暗闇の中でどう逃げるのか?

上垣アナ:

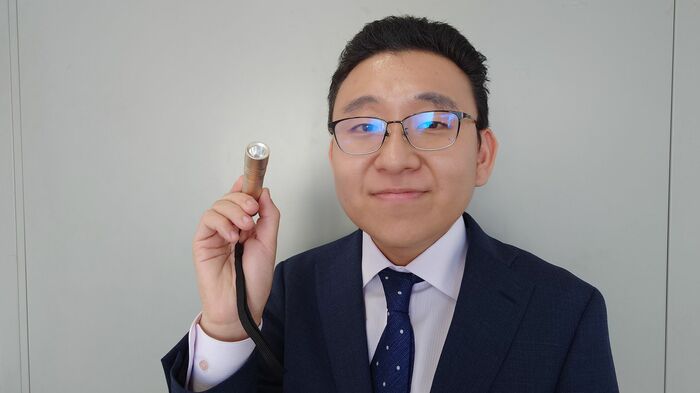

深夜…地震が来たらどうしますか?

暗闇で行動するのはとても困難です。

私は、ふだん持ち歩くかばんに小さなライトを入れています。スマートフォンのライトでも照らせるかもしれませんが、連絡と情報収集の手段として重要なスマホのバッテリーは、なるべく節約したいものです。

そしてもうひとつ大事なのは、もし避難の必要があるなら、どこに逃げるかです。

地震が起きてから調べるのではなく、

あらかじめ、どこへ?どのように?を決めておきましょう。

何から避難するかで、行き先も変わります。

候補がいくつかあると、状況によって逃げる先を変えられます。

石碑の近くには、こんな建造物がありました。

これは「津波避難タワー」です。

高台が遠いなど、地理的に不利な場合は、こういったすぐに上へ避難できる場所を知っておくことも大事な備えですね。

この記事は、フジテレビ系列局・高知さんさんテレビの仲間の協力を得て作成しました。記して感謝します。