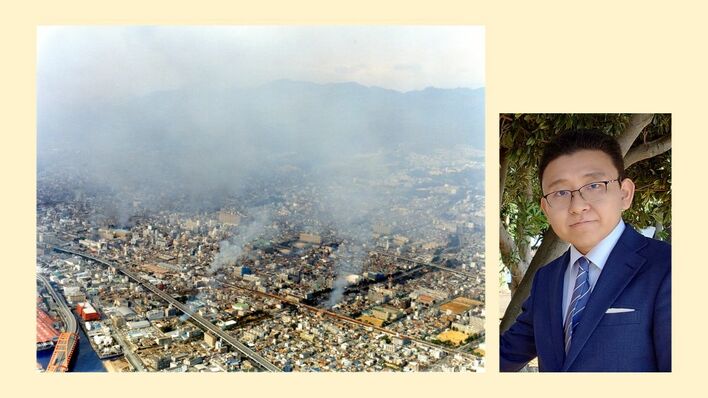

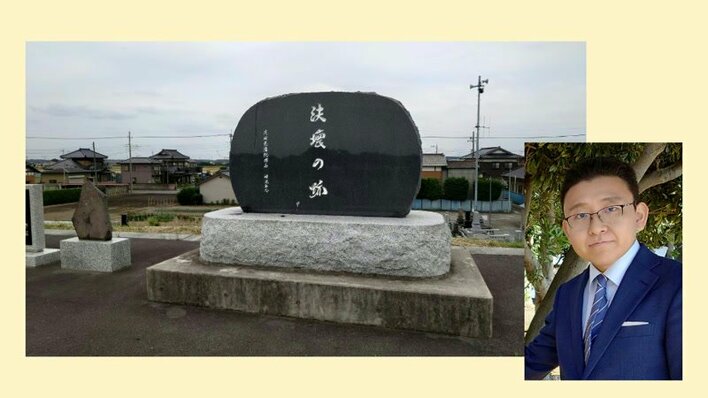

自然災害の歴史から防災を学ぶ、「災害遺構プロジェクト」。

あなたの地域で、過去にどんな災害が起きたのか?

全国の災害遺構をめぐり、先人たちが遺したメッセージや災害の爪痕から、地理歴史科の教員免許をもつ、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが災害の歴史を解説。

また、防災士の視点から、防災に役立つ知識を紹介します。

上垣アナ:

みなさん、こんにちは。上垣皓太朗です。

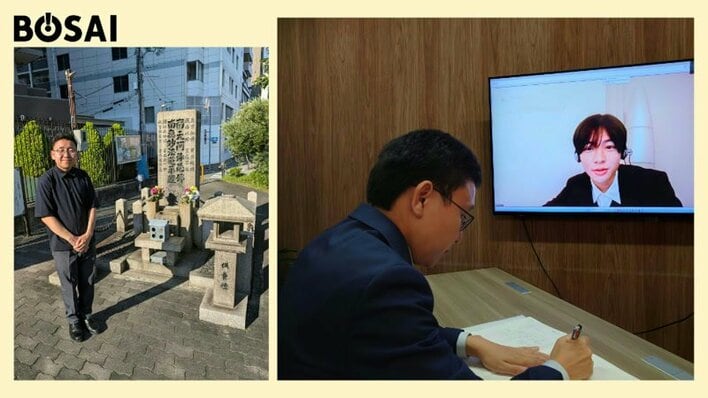

フジテレビでは毎年3月に、東日本大震災の特別番組を放送しています。

今年は、2024年入社の同期である高崎春アナウンサーが取材に参加しました。

今回は、初めて東日本大震災の被災地を取材した高崎アナに、災害遺構について報告してもらいます。

同期・高崎春アナウンサーが福島県の震災遺構を取材

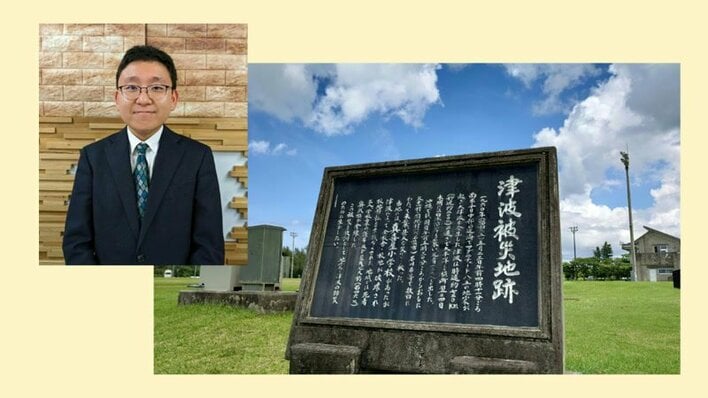

場所 福島県浪江町請戸持平56

震災遺構 浪江町立請戸小学校

高崎アナ:

みなさん、こんにちは。高崎春です。

東日本大震災で発生した巨大津波により、各地の沿岸部は壊滅的な被害を受けました。

福島県浪江町の請戸地区でも、震災前の建物で残っているのは、小学校だけです。

この小学校が震災遺構として公開されています。

災害名 東日本大震災 (2011年3月11日 M9.0)

最初に目にするのが、津波の浸水した高さです。

ちょうど校舎の1階と2階の間に印がありました。

説明によるとこの辺りは、約15mの津波が襲ったそうです。

校舎の中に入ると1階は1年生から3年生の教室でした。

鉄製のドアもねじ曲がってしまっていて、水の破壊力がすさまじいものだったのがわかります。

1階の廊下を奥まで行くと、そこに小部屋があり、中はがれきで埋め尽くされていました。

聞くと、ここは被災したままの状態だということです。

もともと廊下や教室は、この小部屋の状態に近かったそうで、遺体捜索などのため、片づけられたそうです。

校舎の2階にあがってきました。2階は、辛くも津波による破壊を免れて、教室の姿を残していました。

ここでは、どんな災害で、どんな被害があったのかにについて、理解を深めていくエリアになっています。

14年前、90人近い児童と教員たちは、津波から逃げるために山を目指して歩き、犠牲者を出すことなく避難しました。

一方で、この地域の人154人が亡くなりました。

特に印象に残ったのは、資料室で、「被災者の声」が紹介されていたことです。

浪江町は、福島第一原発の事故の影響で、「帰還困難区域」になり、住んでいた人たちはふるさとを離れなければなりませんでした。

「代々受け継いだ土地」の意味が極めて大きいこの町で、代々の土地を失う危機に直面する憤りや悲しみははかりしれないのだということが、胸に迫ってきました。