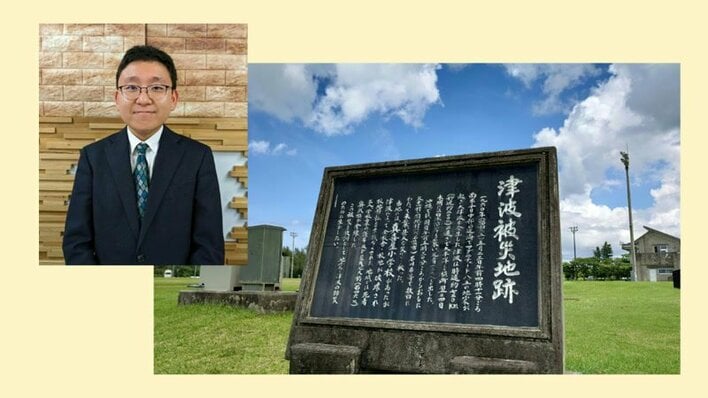

自然災害の歴史から防災を学ぶ、「災害遺構プロジェクト」。

あなたの地域で、過去にどんな災害が起きたのか?

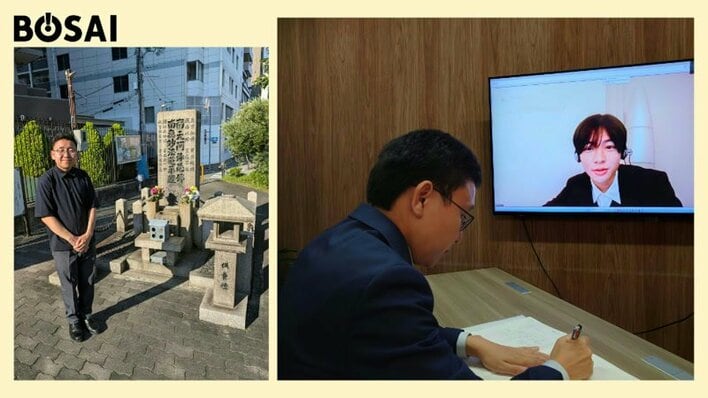

全国の災害遺構をめぐり、先人たちが遺したメッセージや災害の爪痕から、地理歴史科の教員免許をもつ、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが災害の歴史を解説。

また、防災士の視点から、防災に役立つ知識を紹介します。

今回は、神奈川・藤沢市にある災害遺構をテーマに防災士の視点から、防災に役立つ知識も紹介します。

関東大震災の遺構からみる地域の被害

みなさん、こんにちは。上垣皓太朗です。今回は、関東大震災の遺構についてです。

関東には、本当にたくさんの地震にまつわる遺構があるんですね。兵庫県出身の私は、東京で働くようになり、それを知り驚いています。

今回紹介するのは、以前、神奈川県藤沢市でロケがあったときに訪ねた災害遺構です。

場所 神奈川県藤沢市藤沢695(鼻黒稲荷大明神)

神奈川県のホームページによると、関東大震災に関する遺構は、神奈川県内33市町村で143カ所もあるそうです。(2023年7月末現在)

それだけ各地で被害があったということですね。

今回の藤沢市では、どんな被害があったのでしょうか?

災害名 関東大震災 (1923年9月1日 M7.9)

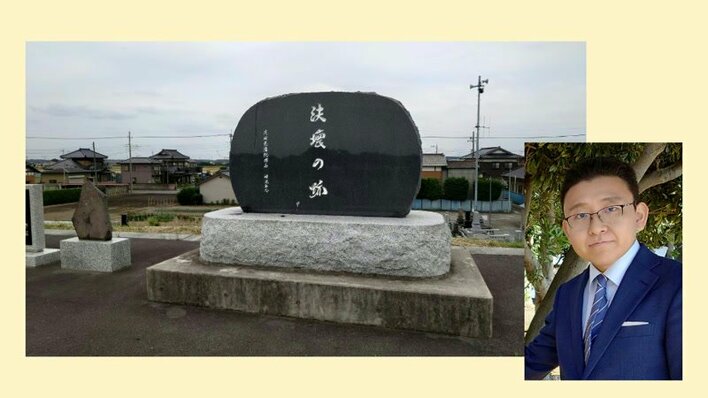

藤沢駅から北へ750mほど。住宅街を抜けた先にありました。

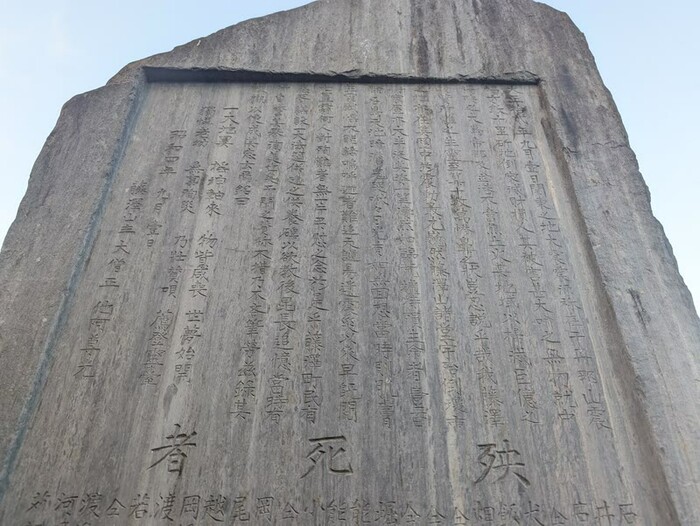

小さなお堂の脇に、大きくて立派な石碑がたっています。

「嗚呼(ああ)九月一日」

9月1日といえば、防災の日。関東大震災があった日ですね。

一目でこの日を思い出させる石碑です。

裏面には、漢文調で被害の様子が記されていました。

東京と横浜で大きな被害が出て十数万人の人々が命を落としたこと、旧藤沢町では揺れが激しく、町内のほとんどの家屋が倒壊し、116人が亡くなったと書かれています。この辺り一帯の被害は火災以上に家屋の倒壊がすさまじかったようです。

藤沢市のホームページによると、全家屋の78%が全半壊。

建物の倒壊で、これだけの方が亡くなったというのは、

本当に一瞬の出来事だったのでしょう。

石碑には、亡くなった方のお名前も刻まれていました。

大地震による被害はさまざまです。建物の倒壊、火災、液状化、津波、土砂災害…街の立地や地形などで、異なる被害が生じます。

関東大震災のような大きな地震であれば、地域によって被害の特徴も変わります。

同じ藤沢市でも、沿岸部では津波の被害がありました。神奈川県の西部では土砂崩れ、土石流により甚大な被害が出ています。東京、神奈川を中心に、関東大震災の遺構は数多くあります。

また、遺構の碑文に残されていることだけがすべてではありません。

ある場所の遺構から、過去の具体的な被害についてさらに調べてみることも重要なのだと思います。