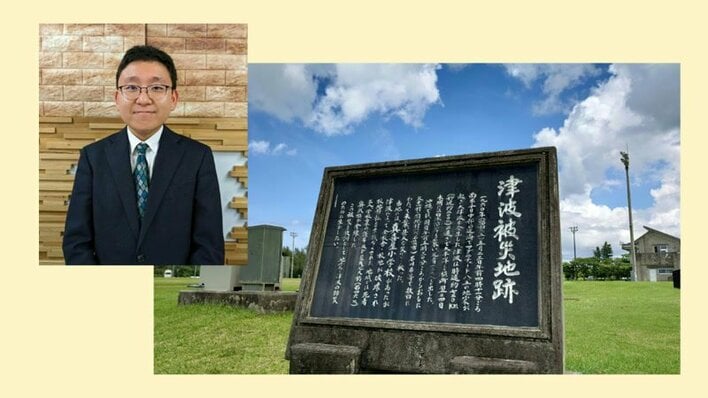

自然災害の歴史から防災を学ぶ、「災害遺構プロジェクト」。

あなたの地域で、過去にどんな災害が起きたのか?

全国の災害遺構をめぐり、先人たちが遺したメッセージや災害の爪痕から、

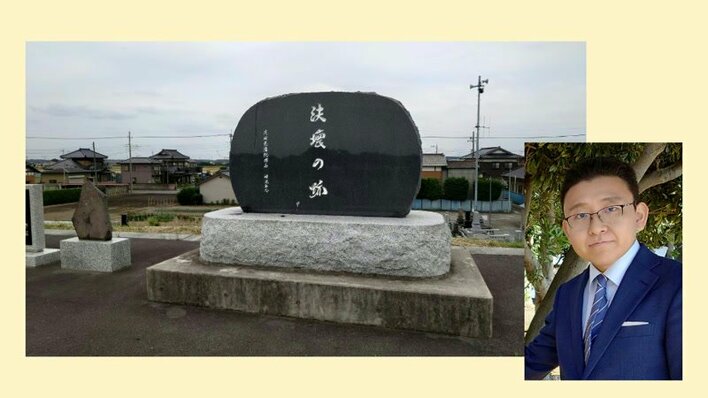

地理歴史科の教員免許をもつ、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが災害の歴史を解説。

また、防災士の視点から、防災に役立つ知識を紹介します。

今回は東京・江戸川区の遺構についてご紹介します。

8月26日は「火山防災の日」

みなさん、こんにちは。上垣皓太朗です。

突然ですが、「火山防災の日」をご存じですか?

明治44年(1911年)8月26日、浅間山に日本で最初の火山観測所が設置され、観測が始まった日にちなみ、2023年に制定されました。

今回は、「火山防災の日」にあわせて、関東地方などに被害をもたらした噴火についてお伝えします。

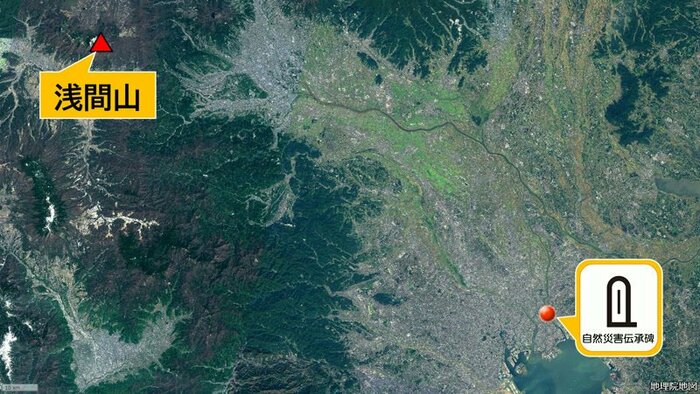

浅間山は長野県と群馬県の境にある、標高2568mの活火山です。日本有数の活火山で、頻繁に噴火を繰り返してきました。

東京からの直線距離は150キロほど。かなり遠いはずですが、実は東京にも、浅間山噴火の自然災害伝承碑が存在するのです。

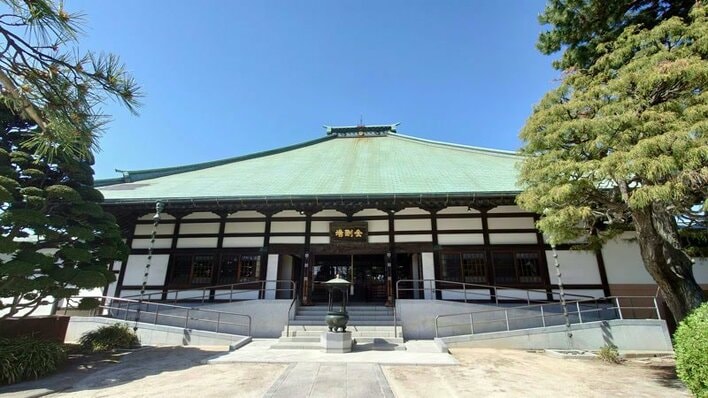

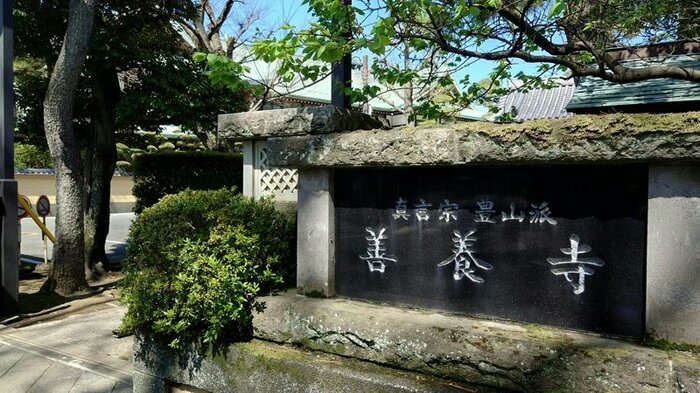

場所:東京都江戸川区東小岩2-24-2(善養寺)

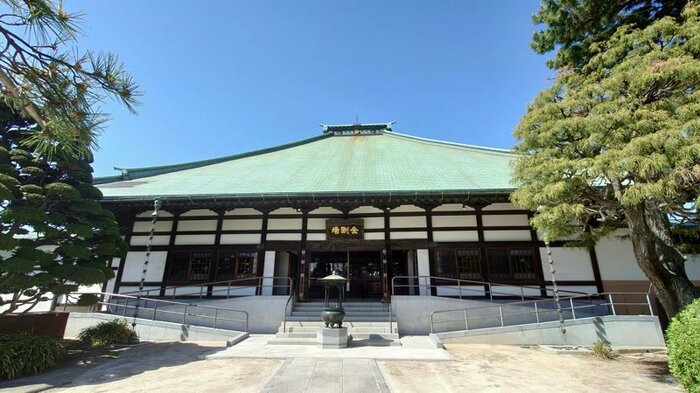

今回紹介する伝承碑は、東京・江戸川区の静かな住宅街にある、

室町時代から続く善養寺(ぜんようじ)の境内にあります。

災害名:天明3年浅間山噴火(1783年8月)

浅間山噴火で押し流された遺体が江戸まで

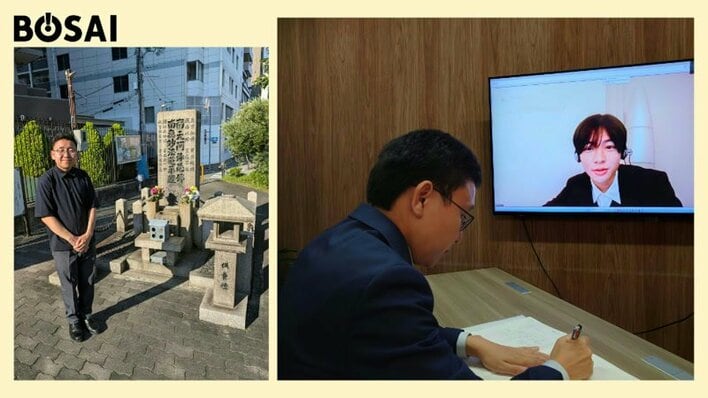

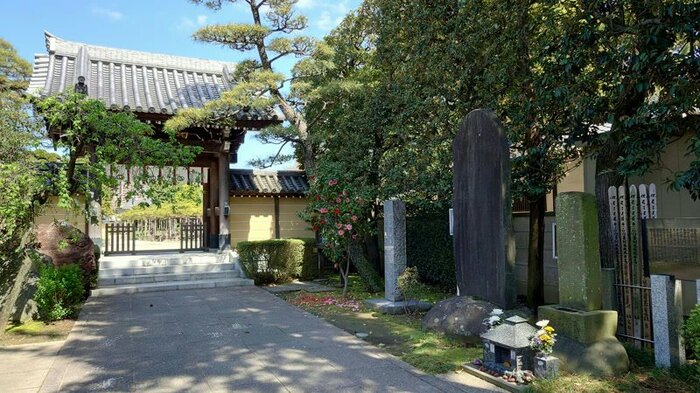

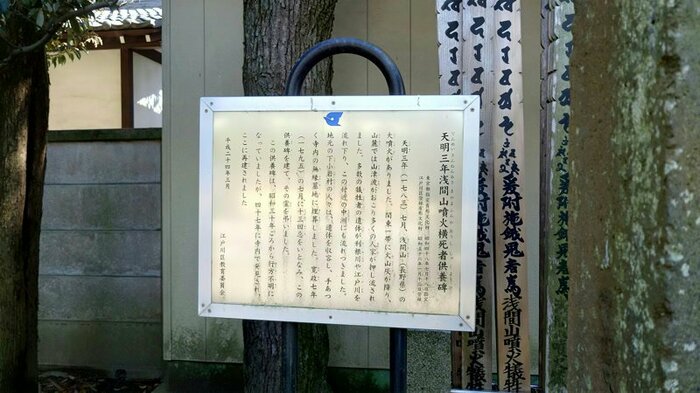

お寺に入ってすぐ、不動門の前に石碑が並んでいます。この一つに、噴火による犠牲者を供養する石碑がありました。

石碑の前には小さなお堂があり、きれいな花が手向けられていました。なぜ、浅間山から遠く離れた東京に供養塔があるのでしょう?説明文を読んでみます。

「浅間山で起きた大噴火により大量の溶岩と火山灰が噴出し、山肌を火砕流が流れ下った。さらに岩屑なだれが山麓の村里を生き地獄と変え、70村余りを押し流し、数多くの命が奪われた。吾妻川へと流れ出た遺体は、さらに利根川、江戸川へと漂い出て、当時この近くにあった江戸川の中州(毘沙門洲)へと打ち上がった。住民は涙ながらに遺体を収容し、手厚くこの地に葬り、手向けの石碑を建てた。」

繰り返しますが、浅間山から江戸川区まで、直線距離にして約150kmです。多くの遺体がそれだけの距離を泥流とともに下り、岸に流れ着きました。

寺を出てすぐ、江戸川の土手にはランナーがのんびりと走っていました。

そんなのどかな光景に、かつてこの地に惨状が広がった歴史を重ね合わせて、噴火の猛威に思いをいたしました。