菅田将暉さんが、水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の撮影エピソードを語りました。

ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、1984年の渋谷を舞台に、若者たちのくすぶり、情熱、苦悩、恋を描く青春群像劇。脚本家・三谷幸喜さんの半自伝的ストーリーで、三谷さんが25年ぶりに民放GP帯連続ドラマの脚本を手掛けるということでも話題となっています。

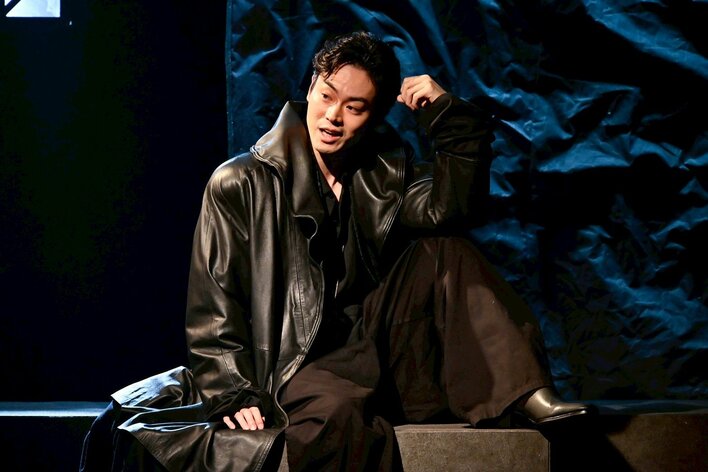

本作で主人公の演劇青年・久部三成(くべ・みつなり)を演じる菅田さんが取材会に出席。舞台となる1984年のイメージや当時の若者像、ドラマのために建てられた巨大オープンセットでの撮影、このドラマで伝えたいことなどを語りました。

菅田将暉が思う1984年の若者像「とっぽい感じで、とにかく声が大きい(笑)」

──蜷川幸雄さんに憧れる演出家・久部三成というキャラクターと向き合うなかで、この時代の若者像など意識したポイントがあれば聞かせてください。

これは一種の時代劇だと思ってやっています。セリフがそうなっていることもあるのですが、言葉の置き方やラリーの速さが、少し粗暴というか。現代とは違う、圧のあるテンションは意識しました。

あとは、とっぽい(※)感じというか。今はタバコを吸っているだけで“タバコを吸っているキャラクター”になりますが、当時はみんな普通に吸っていて。劇中にも平気でポイ捨てをするシーンもありますが、モラル感としてはちょっと雑な感じがあるんです。

それは感情表現もそうで。声量や人との距離の近さが今とは全然違います。とにかく声が大きいです(笑)。

(※)生意気であったり、粋がっている様子

──そういった当時の雰囲気をつかむため、何か参考にしたものはありますか?

具体的にはないです。でも、演じてみると…演出家って、声が枯れるんだなと気づきました。まだ僕は“演出家”というものに慣れていない点もありますが、1人対(劇団員)大勢ですし。

特に今回の物語のなかでは、「シェイクスピアって何?」という、知らない人たちに説明をしなければいけなかったので、自然とジェスチャーも声も大きくなって。何ヵ月か撮影してようやく喉が完成しました。

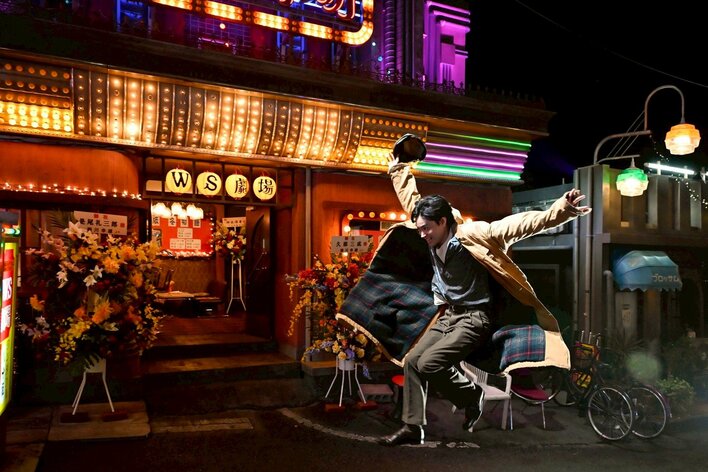

──1984年の渋谷を再現した、巨大なオープンセットも組まれたとのこと。そのセットでの撮影はいかがでしたか?

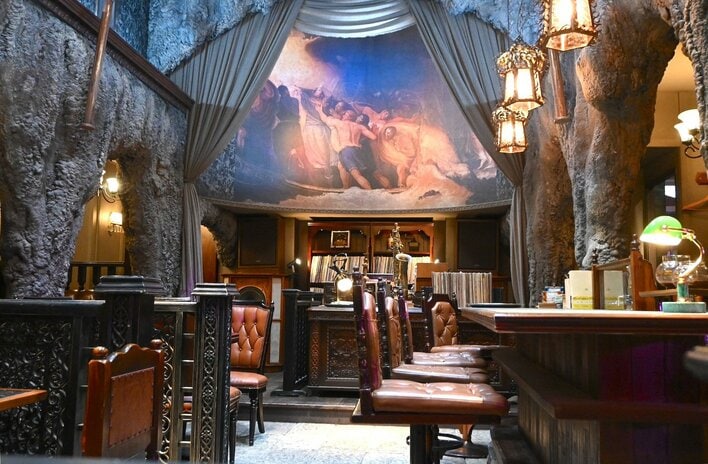

もうすでに撮影が終わって、そのオープンセットは壊されているそうなのですが…本当にすごかったです。60メートルくらい続く坂に約20軒のお店などが並んでいて。「いいものをつくるぞ」という、爆発力を感じるセットでした。

どうやらそのオープンセットを建てるために、美術部や大道具さんがほかの作品からも招集されたとか。申し訳ないなと思いつつ、それぐらいの規模と力のかかったセットに感激しました。

今まで出演させていただいたドラマの中でも、はるかに一番豪華ですし、未来があるなとも感じました。もちろん毎回こんなことはできないかもしれませんが。今回は「1984年の渋谷」という明確な舞台があるので、今の渋谷では景色も変わっていますし、人を止めることも大変だと考えると、現地での撮影は難しいですからね。

なので、あのオープンセットは本当にありがたかったですし、テンション上がりました。

──当時を知らない菅田さんから見て、何が印象的でしたか?

まずネオンが多くて、夜がすごくキレイ。路面を濡らすとそのネオンの光が回って、さらにカラフルに輝いて、艶やかで、猥雑というか不純な匂いがする雰囲気を醸しだしていました。そういう夜の街の香りがするなかにいられると、お芝居も変わってきますよね。

──その雰囲気に助けられましたか?

助けられました。ただ…八分坂神社の入り口までセットにあるのですが、神社内は別のロケ場所だったんです。オープンセットでちょっと大きな芝居をしたあとに、本物の神社で同じことをすると、騒がしいんです。神社のある閑静な住宅街の夜に出す声量じゃないという(笑)。でも、それだけあのオープンセットは大きな気持ちにさせてくれる力があるなと感じています。