──そのオープンセットを含め劇中に登場するもののなかで、菅田さんのお気に入りがあれば教えてください。

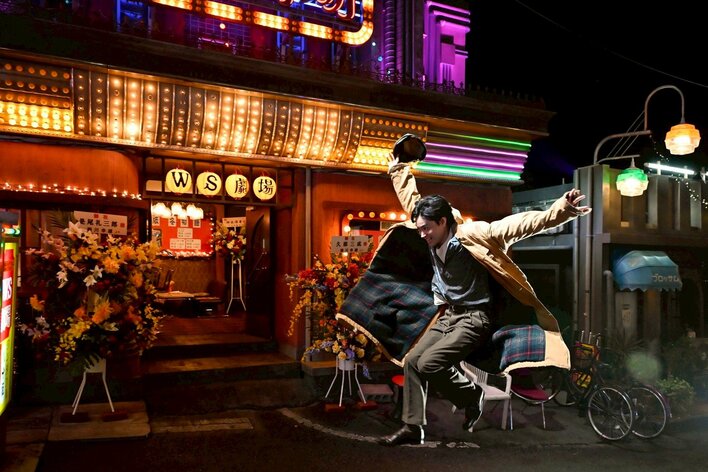

この作品には、三谷さんの指定で当時あった“そのもの”が登場するシーンがいくつかあって。例えば、お菓子の「カラムーチョ」とか。ほかにも、できるだけ当時のパッケージを使っているんです。

あとは、洗顔する機械みたいなものが出てくるんですけど、「これが当時の最先端なんだ…」と衝撃を受けるというか(笑)。当時を知っている方からすれば、懐かしいものがたくさん出てくると思います。

渋谷が舞台で、三谷さんの実体験を含めた物語ではありますが、ドラマとしてはファンタジーです。でも、そういった絶妙なディテールのリアルさって、すごく大事で。おとぎ話にさせ過ぎない、細かなこだわりはこの作品のなかで効いていると思います。

菅田将暉が蜷川幸雄からもらったアドバイス「とりあえず、のぼれ!」

──1984年という時代に対して、どういうイメージを持っていましたか?

80年代って、ファッション的に言うとあまりヒットがないというか。そのほかの年代はストリートとかヒッピーとか、わかりやすいものがあるんですけど。なので、あまりよく知らず、いろいろと調べました。

ただ、当時の男性の髪型って、結構謎で(笑)。女性はカチューシャをしていたり、聖子ちゃんカットが流行っていたり、アイコンっぽいものがいくつかあるんですけど。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のマイケル・J・フォックスさんとかを見るとわかるんですけど、“セットをしてない風”のちょっと乱れた感じの髪型が多くて。そういうのも調べて初めて「この時代か」と知り、面白いなと思いました。

あとは、現場に当時の雑誌などもたくさん置いてあって。『anan』には、若い頃の小林薫さんがグラビアで出ていたのですが、すごくカッコよくて。若い頃の麻生太郎さんも真っ白なスーツで載っていましたし、とっぽいなと感じました。

ほかにも、おすぎさんとピーコさんが連載ページですごい悪口を言っていて(笑)。劇評もそうですが、「仕事だし、悪口を言ってなんぼだろ」みたいな時代だったんだろうな、と。批評こそ愛があって、エネルギーがあって。それは一つ大事なことだなと思いましたし、そういった現場にあるものからも時代感を取り入れていました。

──本作は渋谷が舞台ですが、渋谷の思い出はありますか?

上京する前は憧れの場所で、上京して実際に渋谷に来てみると、人が多すぎて「もう2度と来たくない」と思った場所です(笑)。事務所が近いので、繰り出すこともありましたが、僕は意外と渋谷でやることがなくて。古着を買うときは原宿に行っていましたし…渋谷の思い出はあまりありません。

──久部は蜷川幸雄さんを心の師匠としていますが、菅田さんの心の師匠は誰ですか?

青山真治監督です。19歳くらいに出会ったのですが、怒鳴られながら映画の現場を教えてもらった原体験があるので。そのあと、蜷川さんの舞台も1本やらせていただいて、その記憶もすごく残っています。

──その際の蜷川さんとのやりとりで、役に生かされていることはありますか?

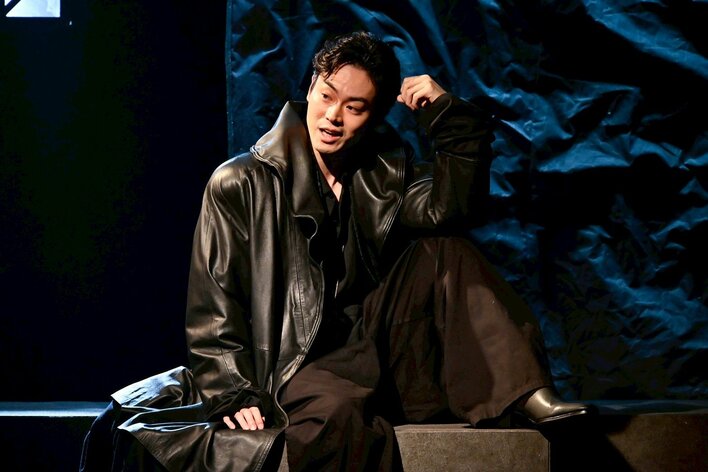

あります。いろいろな言葉や演出をもらいましたが…僕は、『ロミオとジュリエット』のロミオ役をやらせていただいて。ジュリエットに対する高ぶりとか、そういう気持ちをどう表現したらいいかと相談したときに「とりあえず、のぼれ!」と言われたんです。

その舞台では上り下りできる壁みたいなものがあったので、「気持ちが高ぶったら、高いところへ行け」と。やってみると納得できましたし、物理的にも上がろうとするエネルギーって大事だなとも感じて。

今回のドラマでも、無駄に立ち上がったり、ちょっと高いところにのぼったり。高揚したときの表現としては、普通のドラマよりも演劇的に身振り手振りを大きくして、ギリギリ違和感が出るくらいやろうと思っています。そういう意味でも、あのとき蜷川さんの演劇に参加できて良かったなと思いました。