火山防災…何をする?

火山災害に備えるといっても、何をしたらいいのでしょうか?

登山をする人、山のふもとに住んでいる人、山から離れた場所に住んでいる(大噴火が起きると影響を受ける)人…

一人一人の事情によっても異なりそうです。

少なくとも、火山について

「どこが安全で、どこが危ないのか」

「危ないときはどういうときなのか」

「危ないときや場所をどうしたら知ることができるのか」

これらを把握しておく必要があります。

日本には、111の活火山があり、

気象庁は、これらの活火山の火山活動を監視しています。

111の活火山のうち、50火山については

火山活動を24時間体制で常時観測・監視(常時観測火山)。

居住地域や火口周辺に危険を及ぼすような噴火が起きたときや、危険なエリアの拡大が予想された場合には、

「警戒が必要な範囲」(=この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ) を明示して噴火警報を発表します。

こうした情報の仕組みを事前に知っていれば、突然の情報発表でも、慌てずに行動できるかもしれません。

雪が積もる火山にはもう1つの脅威が

皆さんが住んでいる地域に活火山がある場合は、行政が出している「火山防災マップ」を確認してください。危険な場所、避難する場所、そこまでの道順をあらかじめ知っておきましょう。

火山防災マップは、それぞれの火山に応じた被害リスクも示してくれています。

たとえば「浅間山に抱かれた高原の町」というキャッチフレーズがある長野県御代田町。ホームページには、こんなものもあります。

「融雪型火山泥流マップ」

寒い時期には、雪が浅間山に積もります。そこで噴火が起きて火砕流などが発生すると、雪が解け、土砂、火山灰などとともに最高時速60キロの速さで流れ下るおそれがあるのです。

恐ろしいのは、水を含む分、単なる火砕流の場合より広い範囲まで泥流が押し寄せること。

御代田町の想定では、中規模噴火の火砕流なら居住地には到達しませんが、同じ規模の噴火にもかかわらず「融雪型」の場合は、15~30分で人が住んでいるところまで達するとされています。

融雪型火山泥流の心配があるのは、雪が積もる火山に限られます。こうした、一つ一つの火山に特有のリスクも、マップで確認できるのです。

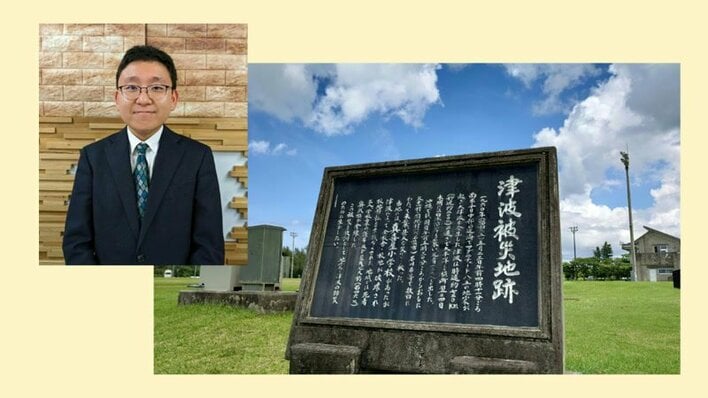

火山大国に暮らす私たちは、日ごろはその恵みを受けて生きています。一方で、観測の歴史を象徴する火山防災の日は、火山の脅威とどう向き合うかを考える日です。

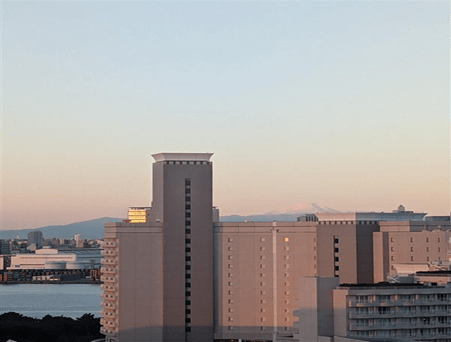

遠くに見える美しい富士山をながめながら、歴史上、人々を苦しめてきた活火山であることを忘れたくないと思いました。