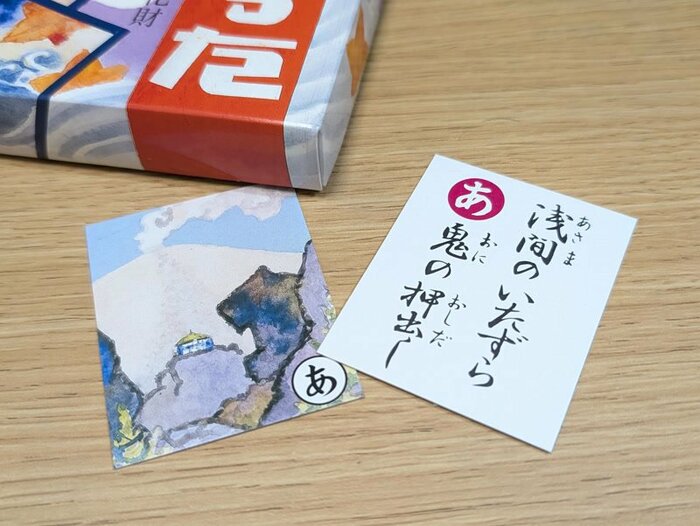

上毛かるたに「浅間のいたずら」

浅間山噴火の教訓は、群馬の人なら誰もが知る「上毛かるた」にも。

私も群馬に取材でおじゃまするたびに1枚ずつ札を覚えて帰ってきます。

関心や愛着が深まり、先日、個人的に購入しました。

「あ」の札に、この出来事は詠まれています。

「浅間のいたずら 鬼の押し出し」

溶岩流が、幅1~2キロ、長さ5キロにわたって押し出されたことを伝える一句です。群馬県の子どもたちは冬休みのかるた練習を通じて、ふるさとの災害史にも触れているんですね。

しかし、被害は溶岩流にとどまりませんでした。

約250年前、1783年(天明3年)の浅間山噴火では、1400人以上が命を落としたとされています。火山灰は関東一円に降り積もり、農作物を枯らし、天明の大飢饉に拍車をかけました。さらに利根川の川底にも堆積し、その後の水害の一因となったといいます。

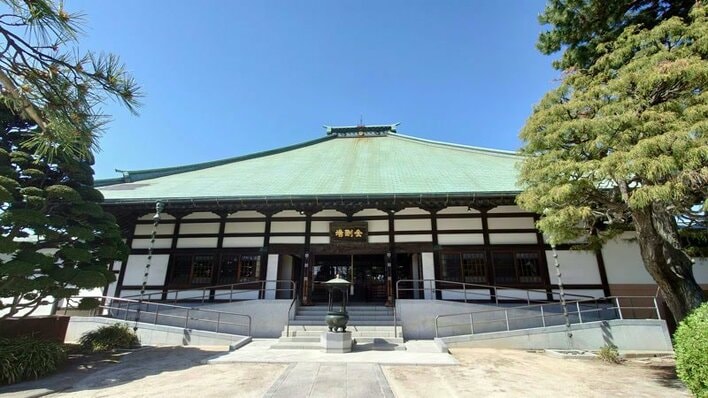

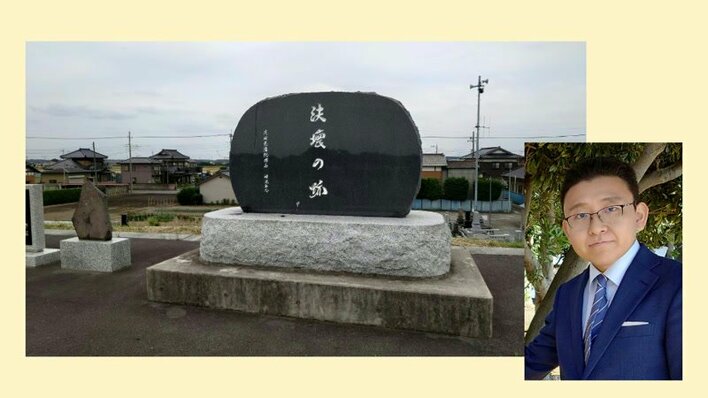

善養寺の供養塔が建てられたのは、十三回忌にあたる1795年。江戸の住民も、12年間にわたって自分たちも苦難の道を歩んだからこそ、いっそうの追悼の思いを碑にこめたように思えてなりません。

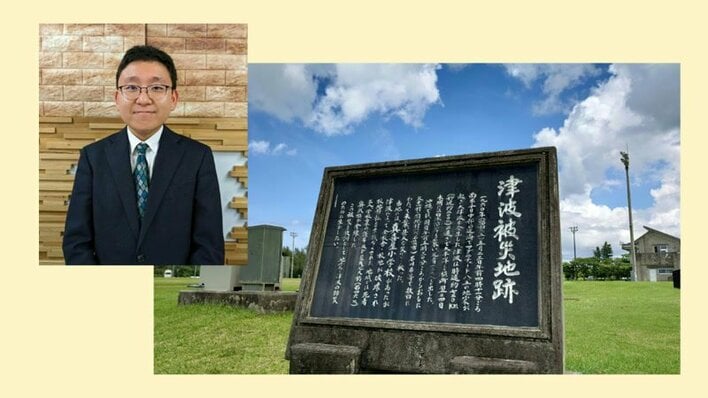

吾妻川、利根川、江戸川沿いに点在する浅間山噴火の慰霊碑は、あわせて119か所にものぼる(2009年時点)という報告があります。

各地の伝承碑は、火山噴火が、発生地から遠く離れた地域にまで、しかも何年にもわたって影響を及ぼす広域災害であることを、いまに伝えてくれているのです。