──脚本家として、当時の経験が今に生きているなと感じることはありますか?

ないですね。はたから見ると下積みのように捉えられるかもしれませんが、当時からテレビの仕事をしていましたし、劇団もやっていましたし、自分の立ち位置もやっていることもあまり変わっていないんです。厳密に言うと、当時はまだドラマを書いていなかったので、その点は違いますが。

とはいえ、自分の中で「ストーリー性のあるものを書きたい」「ドラマをやってみたい」という思いは決まっていて、自分ならどんな物語が書けるかと考えていたものと、今書いているものに差はないですから。もちろん、僕を取り巻く環境は変わりましたが、根っこの部分は変わっていないです。

──本作の脚本を書くなかで、当時を思い出すことも多かったのでは?

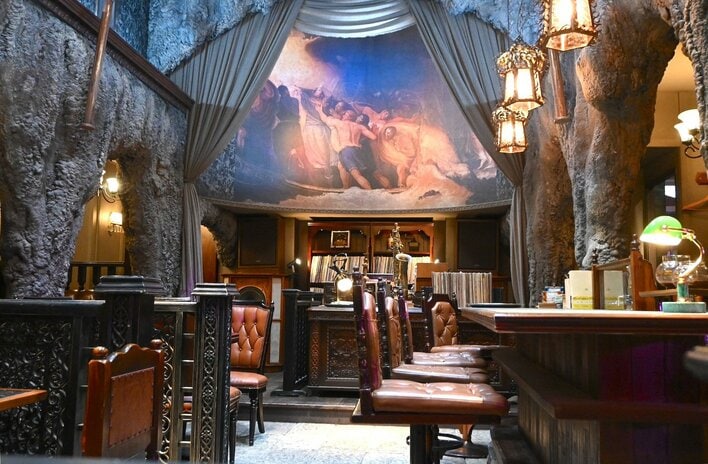

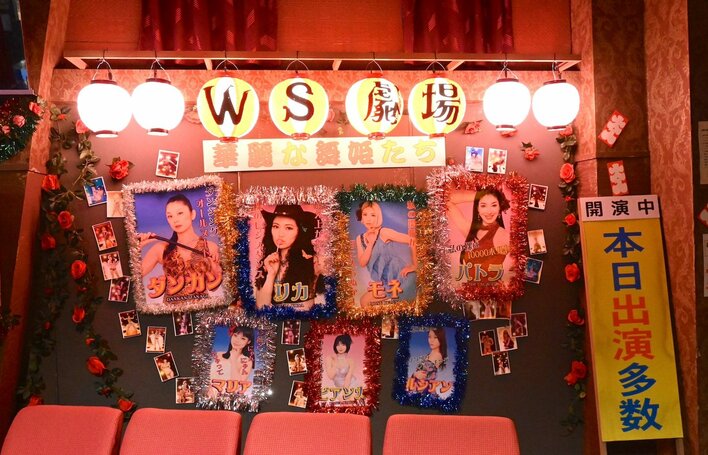

一番思い出したのは、八分坂のオープンセットを見に行ったときですね。ほぼ僕のイメージ通りにつくられていて。あのセットに足を踏み入れた途端に、当時のことを思い出しました。

あの頃、僕は、控室になっているアパートの階段を下りて、通りを横切って、劇場に入って、そこで自分の書いたコントを見ていました。その画が当時もすごく面白いなと思っていて。「いつかこの話をやりたいな」と、あの通りを歩きながら思っていたことを思い出しました。それはすごく貴重な体験でした。

三谷幸喜 菅田将暉とは「感覚が近い」と気づかされた!その裏に戸塚純貴が?

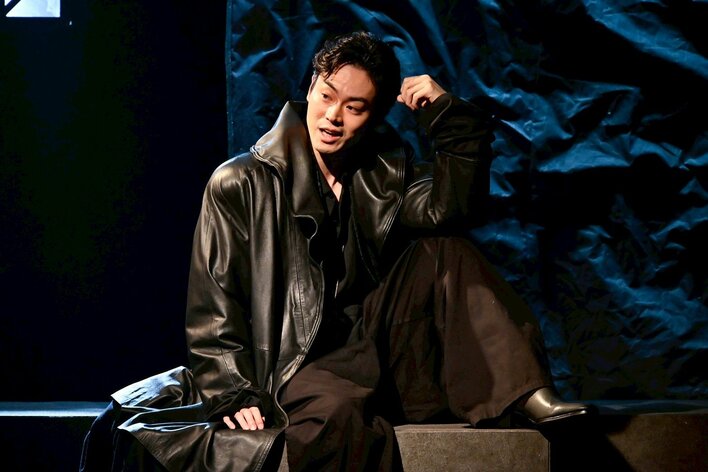

──主人公・久部三成を演じる菅田将暉さんとは、今作で初めてしっかり会話をしたと以前の取材会で話していましたが、話をした印象を聞かせてください。

菅田さんとは、現場でお話したり、一緒に食事をしたりしましたけども、芝居や役を掘り下げていくような話はあまりしていなくて。お話をした時も2人きりではなく、金城Pや戸塚純貴さんもいるような状況でした。

そこで戸塚さんがとんちんかんなことを言って、僕と菅田さんがツッコミを入れるようなことが何度かあったのですが、僕が「あ、とんちんかんなことを言ったな」と思ったと同時に、菅田さんも同じことを思っていたみたいで。同じツッコミ方をすることが何度かあったんです。

何を面白いと思うかとか、そういう感覚が近い方なんだなとそこで気づかされましたし、話しやすい方だなと思いました。戸塚さんの“とんちんかん”が功を奏して、そう思えたのかもしれません(笑)。

──菅田さんが演じる久部は、かなりキャラの濃い人物ですが、モチーフになった方はいるのでしょうか?

1984年というと、僕は劇団をつくって小劇場の世界にいて、いろいろな演出家や俳優さんを見ていました。そのなかになんとなくイメージの近い人はいます。早稲田大学の演劇サークルOBのイメージが僕の中にはありますね。

ただ、キャラクター設定に関してはシェイクスピアありき。彼らはそれぞれにシェイクスピア作品のさまざまなモチーフを背負っています。久部に関しては、ハムレットとして登場して、途中からリチャード三世になり、最後はマクベスになるイメージです。第1話で、主宰者・黒崎(小澤雄太)に劇団から放り出されるシーンがありましたが、久部と黒崎の確執は、ハムレットとクローディアスの対立とダブるようにつくりました。

──シェイクスピアにこだわった理由はありますか?

脚本を担当した大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(NHK)は、『ゴッドファーザー』や『仁義なき戦い』、『アラビアのロレンス』など、それまでに見て面白かった作品のエッセンスを詰め込んでつくった作品だったんです。そのなかで、一番参考になったのがシェイクスピアの史劇でした。

シェイクスピアが描く世界観と鎌倉時代初期の世界観が合致して、「シェイクスピアはやっぱりすごいな」と思ったんです。今僕らが見たり、つくったりしている世の中の物語の大半の種は、シェイクスピアが蒔いたんだな、と。

そのときに、一度きちんとシェイクスピアと向き合わなければと思いましたし、彼がやろうとしていたことを現代に置き換えてみたら、どんな物語ができるんだろうと思ったのが、このドラマの基です。

それはアピールするものでもないと思うので、基本的には僕の中だけのイメージではあって。ただ、登場人物の名前も含めて、全体的に“シェイクスピア感”は残しています。