水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が誕生した経緯、舞台裏をプロデューサーが明かしました。

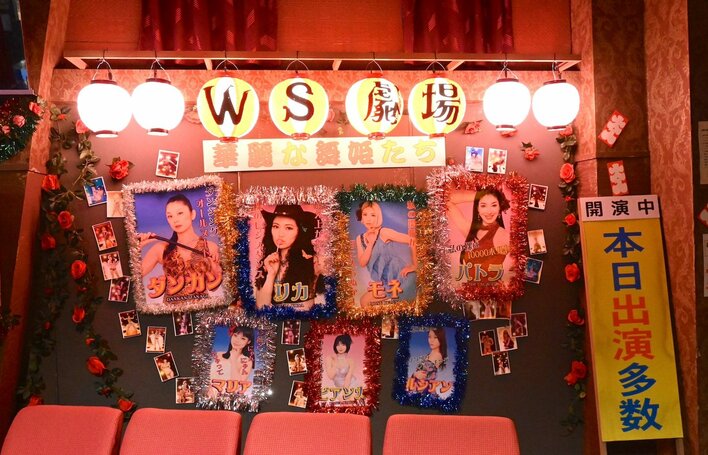

本作は、1984年の渋谷を舞台に、若者たちのくすぶり、情熱、苦悩、恋を描く青春群像劇。脚本家・三谷幸喜さんの自身の経験に基づくオリジナルストーリーで、三谷さんが25年ぶりに民放GP帯連続ドラマの脚本を手掛けるということでも話題となっています。

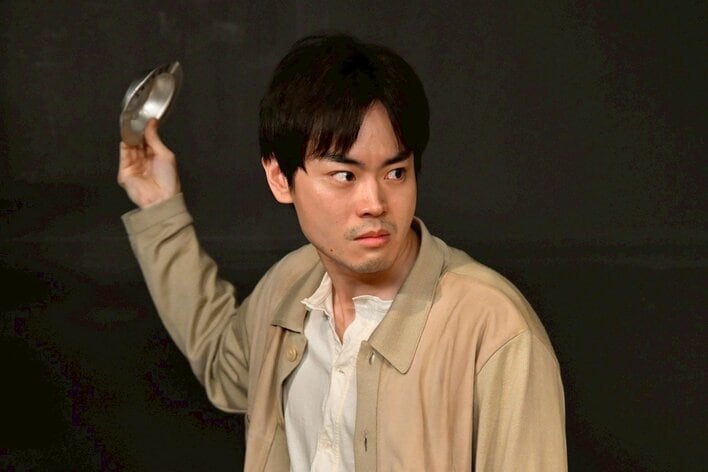

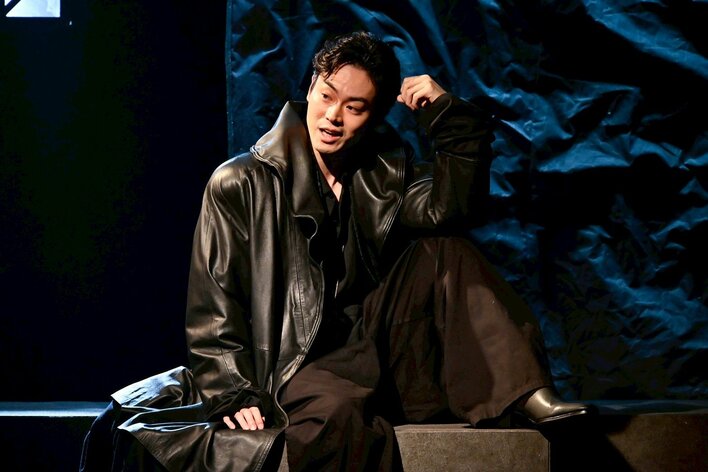

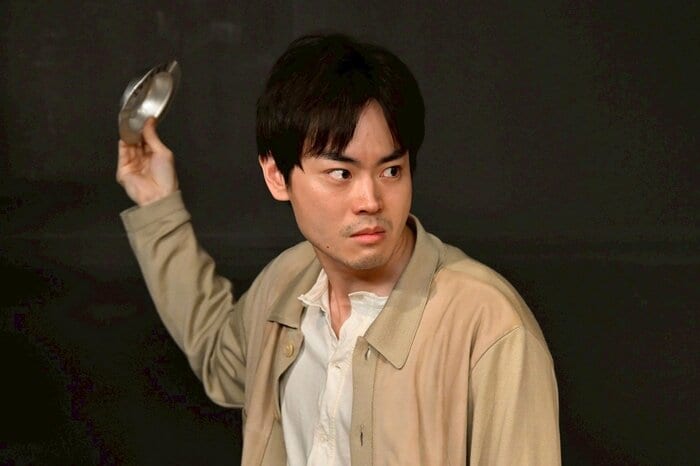

主演の菅田将暉さんをはじめ、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さんなど豪華な俳優陣が出演することでも話題の本作。三谷さんへの依頼の経緯と制作過程、撮影現場でのキャストの様子など、ドラマの舞台裏をフジテレビの金城綾香プロデューサーが語りました。

三谷幸喜からの提案「今、僕にしか書けないものがいい」

――まずは、脚本を三谷さんに今回オファーした理由、その経緯について教えてください。

私はフジテレビに入社した理由が、『古畑任三郎』が大好きで三谷作品が好きだったからなんです。初めてプロデュース業務、つまりAP(アシスタントプロデューサー)を担当したのは、フジテレビ開局55周年記念ドラマ『オリエント急行殺人事件』(2015年)でした。当時はまだ一番下のAPだったので、三谷さんに台本を送ったり、番宣当日の朝にタクシーの手配をしたりといった仕事をしていました。

その後も『オリエント急行殺人事件』の続編などでご一緒したいと手を挙げても、なかなかチャンスがありませんでしたが、「三谷さんが連続ドラマに興味があるらしい」という話を小耳に挟んだので、「ぜひご一緒しませんか」とお声がけしました。

三谷さん自身が「今、僕にしか書けないものがいい」と話され、そこから何度も話し合いを重ねて本作が生まれました。

――三谷さんと改めて仕事をした感想、驚いたことはありますか?

最初はやはり緊張しました。三谷さんはレジェンドですし、年齢も私より二回り以上も上なので、どう話せばいいか悩みましたが、時間が経つにつれて自然に話せるようになりました。

驚いたことは、台本が横書きで届くことです。台本は縦書きが普通だと思っていましたが、三谷さんは横書きでとても読みやすく、行数も縦書きより多い気がします。私たちがいつもの台本形式に直して「三谷さん、これは多いと思います」と伝えても、「尺ぴったりだと思う」と言われ、実際に収録すると本当に尺がぴったり。役者さんのセリフの間も含めて、経験値から計算されているのだと感じて驚きました。

三谷さんは、「書けない」という瞬間がないんです。多くの作家さんは「打ち合わせでうまくいかなかったから、もう一度打ち合わせしましょう」となることがありますが、三谷さんは常に筆が止まらず、どんどん書いていきます。

相談も「AパターンにするかBパターンにするか、どちらがいいと思いますか?」という形で、どちらも書けるけれど選択を委ねてくれるのです。打ち合わせ前や取材前に台本を渡すと、すぐに書き込んで返してくれる、そのスピードは本当に驚きです。

――金城さんが思う三谷作品の魅力とは?

登場人物全員にどこかおかしみや、ちょっとダメな部分があることです。例えば、古畑任三郎もどこかダメな人ですし、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に出てくる人も、みんな何かしら欠点を持っています。でも、それでも魅力的なキャラクターとして成立しているのは、三谷さんの優しい目線といたずら心、そして人間への面白い観察眼が現れているからだと思います。このドラマでも、みんな少しずつダメな人なので、その色が濃く出ているように感じます。

――本作の演出を(『コード・ブルー-ドクターヘリ救急救命-』などを手掛けた)西浦正記さんにお願いした理由や、出来上がった映像で驚いた点がありましたら教えてください。

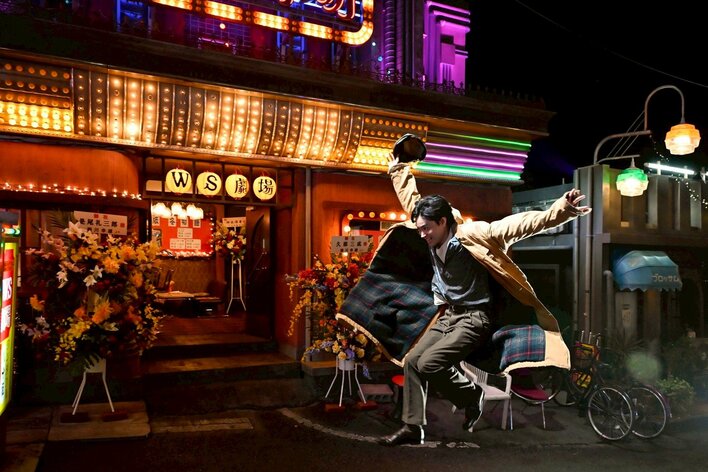

西浦さんはエンタメの分野でスケールの大きな作品を得意としています。こじんまりした話をこじんまり撮るのではなく、登場人物たちが悩む些細なことも、彼らにとっては大きな出来事だと感じさせてくれる演出が必要だと思い、西浦さんにお願いしました。

特に第1話のオープンセットで電気が次々と点灯していくシーンは、西浦さんのアイデアで、現場で見て本当に美しい画(え)になっていたので、その才能にも感謝しています。