三谷幸喜さんが、ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』のキャラクター設定について語りました。

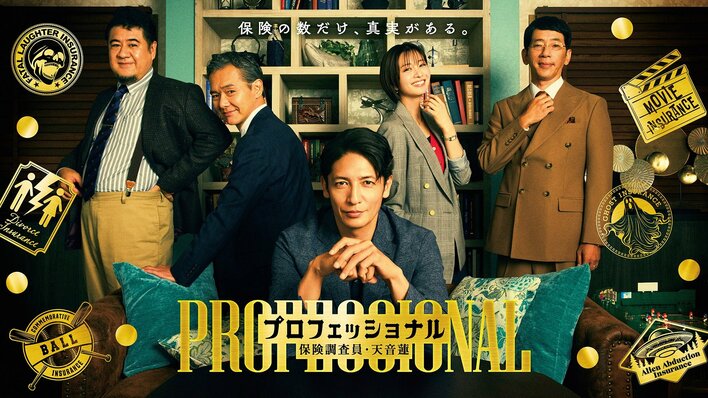

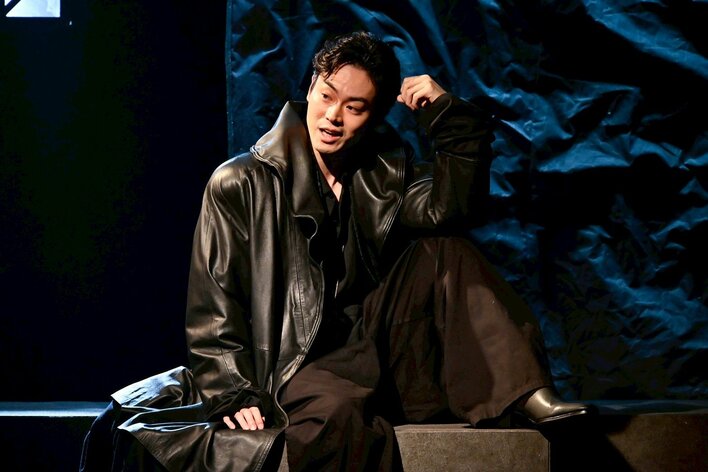

現在放送中の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、1984年の渋谷を舞台に、主人公の演劇青年・久部三成(くべ・みつなり/菅田将暉)を中心とした若者たちのくすぶり、情熱、苦悩、恋を描く青春群像劇。

放送前から、菅田将暉さんをはじめ、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さんら魅力的なキャスト陣が出演することでも話題に。第1話が放送されると、当時を知る人は「『GU-GUガンモ』が懐かしい!」「ポケベルの注釈が入るなんて…知らない人のほうが多いのか」などとコメント、当時を知らない人には「なんかギラギラしてる」「八分坂楽しそうだな」などと新鮮に受け止められ、SNSでも大きな盛り上がりを見せました。

本作の脚本を務める三谷さんが取材会に出席。改めて、本作に込めた思い、菅田さんらキャストの印象、ドラマの現場の変化について語りました。

三谷幸喜「フジテレビ専属」「NHK専属」と思われていた!?25年ぶりに民放連ドラへ戻ってきた経緯明かす

──25年ぶりに民放の連続ドラマの現場に戻ってくる決め手になった、プロデューサーの言葉や出来事はありますか?

この25年、民放の連ドラの脚本を書かなかったことに大きな理由はないんです。大河ドラマやスペシャルドラマは書かせていただいていて、気がついたら25年も経っていたという感じです。

それに、NHKで大河ドラマを何本かやらせていただいていたら、「NHK専属」のような空気感が漂っていって(笑)。そういうこともあって、連続ドラマのお話が来なくなったのかな、とも感じていました。

その前は僕が「フジテレビ専属」なのではというイメージがほかの局の皆さんの中にはあったようです(笑)。

あと、昔ご一緒していたプロデューサーの方々がだんだん偉くなり、現場を離れていったことも大きいですね。僕にオファーしてくださっていたプロデューサーさんが現場から離れると、オファーしてくれる人がいなくなってくるし、オファーがないと僕のほうから持ち込むということもないので、そうやって徐々に連ドラから離れていったのかもしれませんね。

そういった流れはありますが、常に門は開けていましたし、「連続ドラマをやりませんか?」とお話をいただけたら、いつでもやる気ではいたんです。そこに今回、金城(綾香)プロデューサーが話を持ってきてくださいました。

──民放の連ドラの現場に変化は感じましたか?

台本制作にあたっては、ほぼ以前と変わりはなかったです。ただ、撮影が始まって、何度か現場の見学をさせていただいたのですが、テレビ局の雰囲気はまったく違っていてびっくりしました。

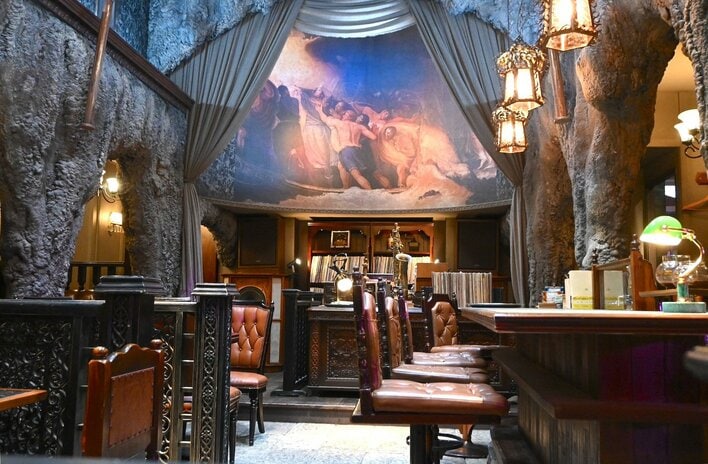

ものすごく静かなんです。25年前は、学園祭のなかに飛び込んだようなにぎやかさがあったのに、今はロビーには人が少なくて(笑)。これはフジテレビだけでなく、他局もそうなんですけど。スタジオ前に行って、ようやく人の声が聞こえてくるような、そんな昔との違いを感じました。

以前は、隣のスタジオでほかのドラマを撮っていたら、そこの出演者やスタッフが見学に来たり、局の偉い方が顔を見せに来たり。ワイワイやっている印象だったんですけど、僕が見学に行った日はそういう交流はなくて。少しさみしかったです(笑)。

──本作は80年代が舞台となっていて、三谷さんの青春時代の思い出が題材となっていることでも話題です。この内容でドラマを書こうと思った理由を聞かせてください。

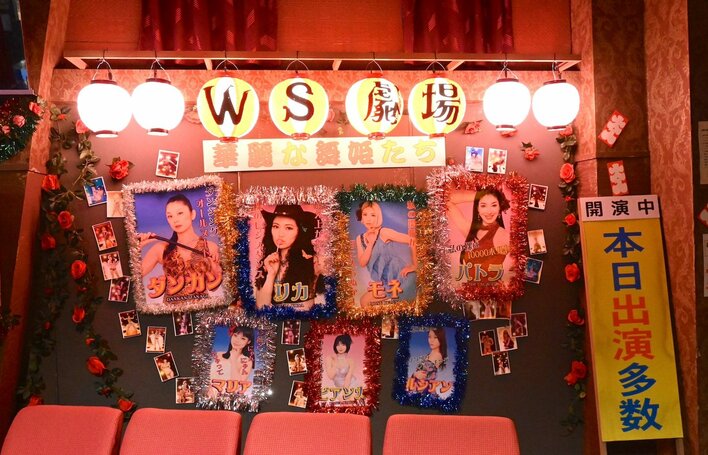

僕が昔、渋谷のストリップ劇場でバイトをしていたときの体験談をもとに物語を紡いでいます。

内容に関しては、プロデューサーもアイデアを出してくれましたし、僕もたくさん考えました。いろいろと考えるなかで、令和の現代に生きる人々の生々しい生態であるとか、セリフや会話を僕が書くのはちょっと違うかなという感覚があって。

そこで、自分に一番ふさわしい題材は何かと考えたときに、歴史劇としての1980年代であれば僕にしか書けないのではないか、というところからこの物語は始まりました。