高齢化が進み、人口の減少が止まらない日本。

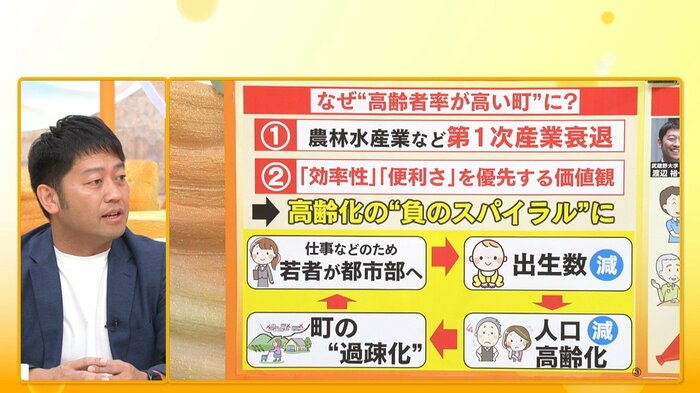

経済的不安などを理由に出生率は低下し、ますます“少子高齢化”が加速する中、高齢化が進む地域の問題に詳しい専門家が警鐘を鳴らすのは、「地方の衰退」です。

武蔵野大学人間科学部 渡辺裕一教授:

地域の力とか勢いというものが弱まっていく。衰退ということにつながっていく。

医療の問題ですとか買い物の問題とか、地域の生活が不便化するっていうことは、どこでも起きうることだというふうに思います。

そこで、『サン!シャイン』は、住民の7割近くが65歳以上の高齢者が占めるという、群馬県南牧村を取材。“高齢化率1位”の村の現状に迫りました。

高齢化率67% “日本一高齢化が進む自治体”

群馬県の南西に位置し、長野県とも接する群馬県南牧村。山々に囲まれ、豊かな自然が広がっています。

人口約1400人のうち、65歳以上の高齢者は950人ほど。高齢化率は67%を超え、“日本一高齢化が進む自治体”と言われています。

南牧村住民:

67歳になりました。

集落の中でも“若手”の部類という状況で、ほとんどの人が80歳だとか90歳だとかっていう人たちばかりですからね。

こうした状況で、住民に困っていることは何か聞いてみると、まず出てきたのは、医療の問題です。村内にあるクリニックには医師は常駐しておらず、診療日は週に2日、午後2時から午後4時までとかなり時間が限られます。

巻き爪の治療のため約35km離れた高崎市の病院に行くことになった女性は、昼間に出発して、帰ってきた頃にはあたりは真っ暗になっていました。

南牧村住民(80代):

近くの病院があればほんと簡単に行ってこられるわけですよ。ちょっと疲れますね…もう年をとっているから。

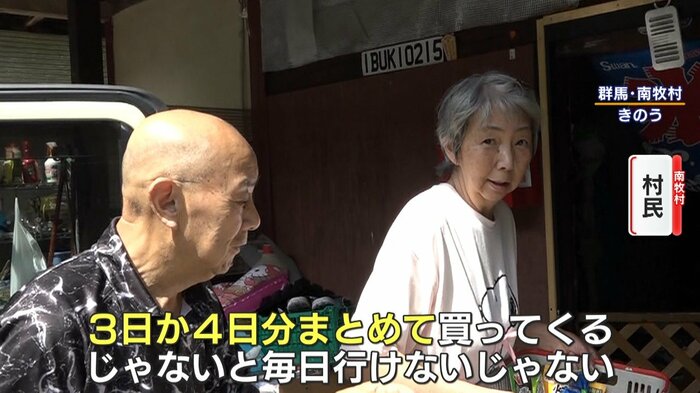

他にも、村にはスーパーがなく、買い物をするときは、車で約30分かかる町をひとつ隔てた富岡市までいかなくてはなりません。そのため、いつもまとめ買いをしているといいます。

南牧村住民:

3日か4日分まとめて買ってくる。じゃないと、毎日行けないじゃない。

南牧村住民:

ガソリン代も高いから。

養護施設職員にも高齢化問題が

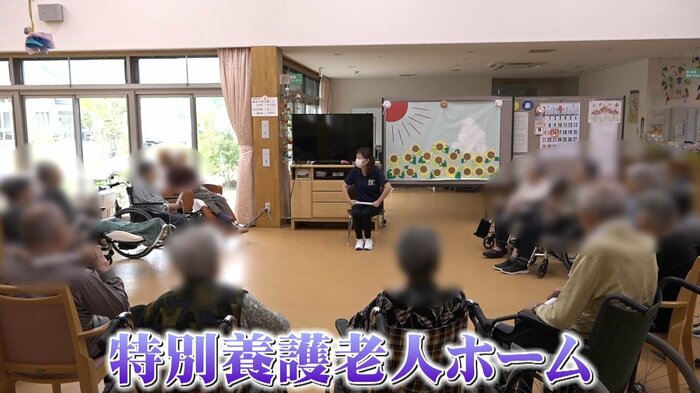

そんな南牧村の中で、ひときわ大きく真新しい建物があります。2018年に高齢化が進む中で、新たな養護施設が必要ということで、建てられた「特別養護老人ホーム」です。

施設ができた大きな理由としては、地域の雇用を増やすことが掲げられており、有力な雇用創出先にもなっています。

しかし、ここでも「働く職員の高齢化」という問題に直面していました。職員の平均年齢は53歳、中には、76歳の職員もいるといいます。

小規模特別養護老人ホームかのか 市川淳 施設長:

利用者さんを車いすに移すとかベッドに移すとか、そういうときに力仕事になってしまうので、(そういうときは)若い人だったり、男性が手伝ったりして、やっていくっていう。

高齢者が高齢者を支える現状。ただ、高齢者が多いからこそ、地域のつながりが深いという一面もあるといいます。

南牧村住民:

畑のことなんか分からないと、(周りの人が)色々これはどうしたらいいんだいって教えてくれるから。

現在、村では伝統を絶やさないために祭りの開催を行ったり、YouTubeでPR活動を行うなど、若者が移住しやすい取り組みも進んでいるといいます。

地道なPRで移住者が7倍

高齢化で地方の人口が減少する中、一時は保育園が休園するなど深刻な事態に陥っていたにもかかわらず、V時回復した地域もあります。

長野県伊那市の新山地区。近年、若い世代の移住が増え、移住者の累計はこの10年で7倍になったといいます。

移住・定住を促進するために市が行ったのは、各地で行われる移住イベントでの地道なPR活動。

伊那市地域創造課 田中稔さん:

首都圏であったり、大阪、名古屋、そういったところで行われる移住フェア。そういったものに伊那市として、ブースを出展したり。

さらに移住者増加に一役買ったのが、伊那市で様々な仕事を「体験」しながら暮らせる「ふるさとワーキングホリデー」という仕組み。これまで85人が参加し13人が実際に移住を決断しました。

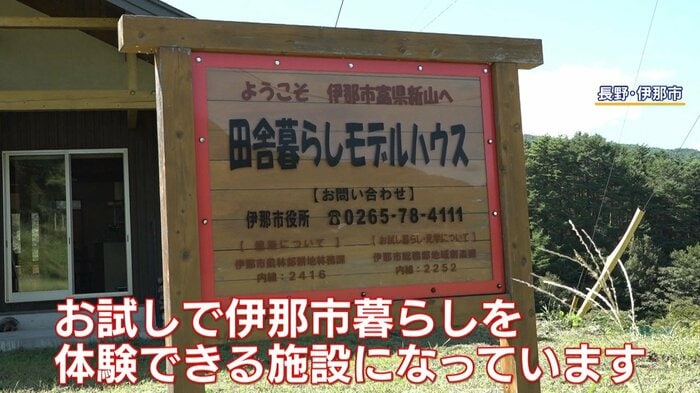

また、伊那市に移住を検討している人が、一時的に“お試し暮らし”ができる施設「田舎暮らしモデルハウス」も開設。

こうした取り組みが実を結び、伊那市は「移住アワード」で3年連続全国1位という人気移住先となったのです。

東京からの移住者:

家族の中で(息子が)一番渋っていたんです、「東京にいたい」ってこの子が。今となっては「ここで、生まれ育ったのかな?」みたいな感じで。

群馬からの移住者:

教育移住という形で、伊那市の学校に子どもを入れたかったので。うちの子2年生なんですけど、学年の4割くらいが移住者って聞きました。

現在は、子どもの数も増えて休園状態だった保育園も再開。さらに20年間で児童数が、一時、半分以下に減少した小学校も、現在は8割ほどまでに回復しているといいます。

地域ぐるみでの学校支援にも力を入れており、子どもが小学校に通っていない地域住民もPTAとなって支えたり、他では体験できない課外授業などで子どもたちのサポートを行っているといいます。

伊那市地域創造課 田中稔さん:

どうしても人口減少のスピード・カーブというものは、これから避けて通れないとこだと思います。少しでも人口を維持していく。そういった取り組みをこれからも粘り強くやっていければなというふうに考えております。

過疎化が進む仕組み「地域住民のパワーレス化」

谷原章介キャスター:

過疎化や限界集落というのはずっと前から言われていますが、実際に人が少なくなることで診療所に先生がいなくなり不便になる。不便さが増すと不便だから人がいなくなるという“負のスパイラル”をどう抜け出すかですね。

武蔵野大学人間科学部 渡辺裕一教授:

今まであったことや、できたことができなくなってくるということが起きると、人々の生活が極端に不便化していく。その不便化した中で、外に出て行かざるを得ないという状況が生まれています。

地域住民の皆さんが「自分の地域はもうダメだ」という気持ちになってしまう「地域住民のパワーレス化」と呼んでいるのですが、このような気持ちになって何も行動しなくなってしまうと、より一層“負のスパイラル”が進んでしまいます。

スペシャルキャスター 武田鉄矢氏:

誰かが自分の村に驚いてくれたり自分の村に感動してくれると、「自分の村」というのが初めて分かって…、他者を呼び込むことをしない限り人間は自分(の魅力)に気がつけないんですよね。

(『サン!シャイン』 2025年9月17日放送より)