総務省が8月6日に発表した、2025年1月1日時点での日本人の人口1億2065万人。

前年から90万8574人の減少となり、減少幅は調査を始めた1968年以降、最大となりました。

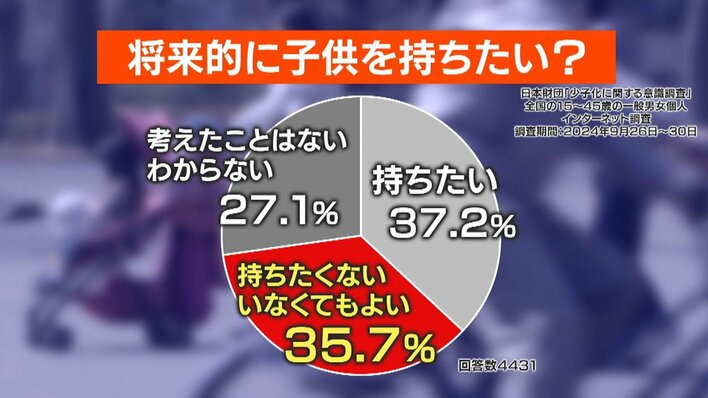

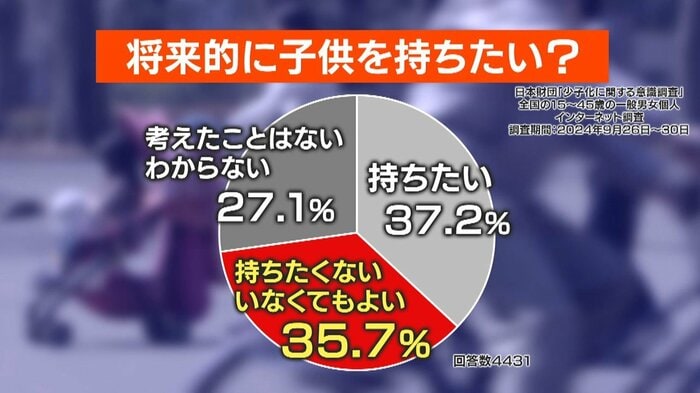

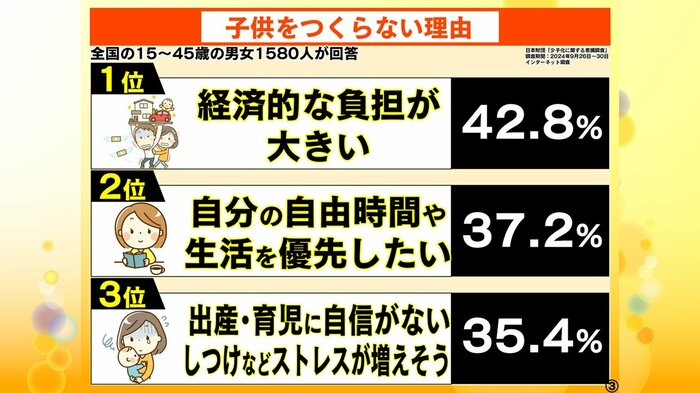

日本財団が2024年に、全国の15歳から45歳の男女6000人を対象に行ったアンケートでは、将来的に子どもを希望するかという質問に対して、約36%が「希望しない・いなくてもよい」と回答。

希望しない理由としてもっとも多かったのが「経済的な負担が大きいから(養育費や教育費など)」(42.8%)、他にも「給料水準が低く経済的な余裕がない」(28.2%)、「仕事と育児の両立が難しい」(19.4%)などがありました。

人口が減り続ける中、なぜ「子どもを希望しない」家庭が増えているのか。

『サン!シャイン』は子どもを育てたくても育てられない現状と、その理由を取材しました。

子育てをする夫婦の本音「2人目は厳しい」

川崎市に住むAさん夫婦。3年ほど前に結婚、現在、1歳3カ月の息子と3人で暮しています。

子どもが好きで「いつかお母さんになりたい」と夢見ていた妻の希望通り、子宝に恵まれたものの、直面したのは金銭的な問題だと話します。

Aさん(妻):

この囲いで1万円ちょっととか、下の階に音が響かない様にするシートっていうのもだいたいが1万円前後、一個一個が何十万もする訳じゃないけど、かといって数百円で買える訳でもない、“ちりつも”で結構いくなみたいな。

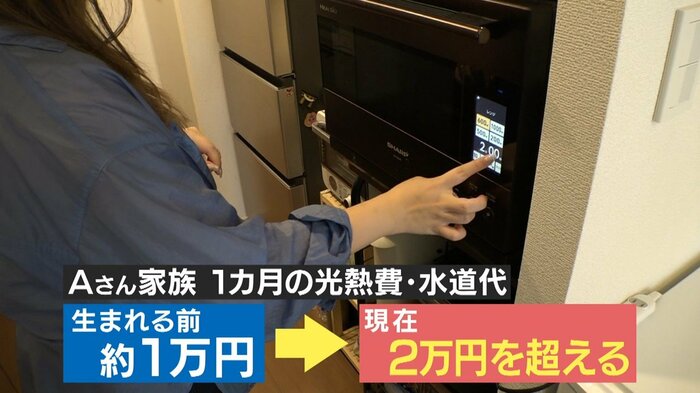

Aさん家族の場合、子どもにかかる食費や日用品は、月に約5万円。

さらに、光熱費や水道代は合わせて2万円を超えるなど、子どもが生まれる前と比べて、支出は倍近くになったといいます。

節約のために、なるべく安い子ども用品を買ったり、離乳食を自分で作るなどの工夫をしているというAさん。夫婦ともに子どもが好きで、2人目も考えているといいますが…。

Aさん(妻):

(2人目を)考えてはいるんですけど、育休手当・産休手当って確かに頂けるんですけど、産まれてから4~5カ月後とかになるので、半年くらい無給になるって考えると、結構厳しいなって感じるところはあります。

今の状況だと、経済的な理由で2人目は厳しいと感じているといいます。

子育てが及ぼす“家計の負担”

日本の少子化を解決する上で、立ちはだかる出産・子育て費用の現実。

子どもがいる家庭と、そうでない家庭でどの程度家計に違いがあるのか、総務省統計局の「家計調査」(2024年)を基に比較してみました。

年収が手取り400万円のBさん。妻は専業主婦で、月の手取りは33万円あります。

ここから、食費8万円、光熱・水道費2万円、医療費1万4000円、衣服費1万1000円、交通・通信費6万円、その他雑費1万3000円として、合わせて月に25万8000円かかり、7万2000円が残ります。

しかし、子どもがいた場合、食費や教育費などがプラスされ約3万7000円追加で必要となり、手元に残るのは3万5000円ほどになるのです。

さらに、一般社団法人「人口減少対策総合研究所」の河合雅司理事長によると、子どもを育てる上でかかる費用はこれだけではないといいます。

河合雅司理事長:

政府の調査を見ていても、約半数が経済的な理由で子どもを作ることができないと答えていますし、特に若い世代は7割以上が経済的理由を挙げています。

(子どもを育てると)例えば部活のお金がかかるとか、通学のための定期代がかかるとか、大学生になると下宿代がかかるとか、色んな形で膨らんでしまうのが教育費なので、どうしても子育てをすると、それだけ家計には大きな負担になるということです。

消費税や物価は上昇する一方で給与は減少傾向

番組の視聴者からも、「子どもが欲しいけれど、もっと貯金してからかなと話し合いました。どのくらい貯まればいいのか(20代)」という質問が送られてきました。

河合雅司理事長:

どれくらい貯蓄を持っていれば安心できるかというのはなかなか難しいのですが、とりあえず高校無償化までは政府の方も政策としてやっていますので、まずは大学の費用を子どもが小さい頃から貯めておくと考えると、私学の場合で4年間にかかる費用は平均400万と言われていますので、まずこれを目標にすると。

35年前の1990年と比較すると、消費税や社会保険料、物価指数などは上昇しているのに対して、給与は減少しており、厳しい現状であることが分かります。

谷原章介キャスター:

しかも、実質賃金が下がっていますから、これ実際の金額が下がっているよりさらに下がっている現状がありますから、これだとちょっとなかなか子どもを授かろうとは想像しづらいかも知れませんね。

鈴木おさむ氏:

やはり、自分が生活していく上で、90年代の頃に比べると通信費もでかいじゃないですか。自分の基本の生活費も上がっているし、大学生に聞いても奨学金を使って通っているという人が本当に多いし、それを返すのが社会人になってからも大変というのは結構大きな問題じゃないですか。

そうすると、親や祖父母が頑張っても、なかなか…負担しきれないって。

もちろん、近年は出産育児一時金(原則50万円)や妊婦のための支援給付(通常10万円)が支給されたり、中学卒業までだった児童手当が高校卒業まで期間が延長されるなど、昔に比べて国の支援策も拡充しています。

しかし、現実問題として少子化を食い止めるには至っていません。

岩田明子氏:

制度は良くなっているのだけど、“実感として”安心して産める状況じゃないですからね…。

河合雅司理事長:

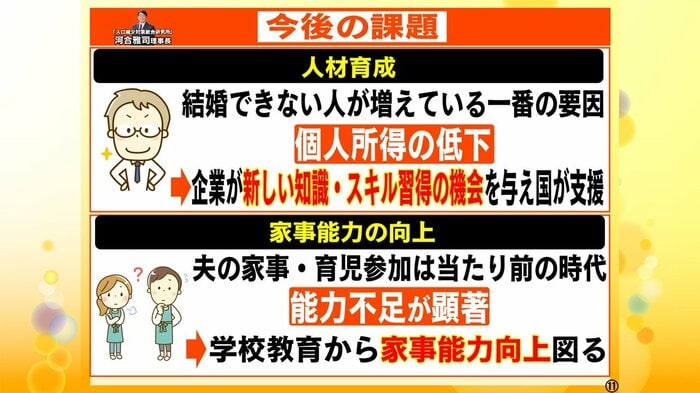

やはり、物価が上がっていることと、給料が下がっていることが一番大変なポイントになると思いますので、まずは企業が利益をどんどん上げていける状況に変えていくと、そしてきちんと賃上げがなされるようにしていく。

そして個人も自分が少しでもスキルを上げて給料が高い仕事に就けるよう努力していく。こういうことも大事だと思います。

(『サン!シャイン』 2025年9月16日放送より)