またたく間に住宅を飲み込み、時に人の命をも奪う火災。

発生直後、迅速な消火活動をする際に必要な、“ある部品”の盗難が静岡県内で相次いでいます。

消火栓ホースの“筒先”盗難相次ぐ

火災が発生した際、消防車両が到着する前に地域住民らが初期消火を行う目的などで設置されている消火栓。

本来、格納箱の中には、消火栓ホースなどのほか、ホースの先端につける“金属製の筒先”が収められています。

8月18日、静岡・函南町の自治会の代表・藤本さんが消火栓の格納箱を確認したところ、筒先だけがなくなっていたといいます。

静岡・函南町 城山地区 藤本孝信区長:

(城山地区には)全部で10本あって4本がなくなりました。

火事が起こったときに近隣の住民が総出で初期消火をするわけですよ。

そういう所から盗んでいくというのはどういう考えをしているのかよく分からないです。

怒り以外のものはありませんね。

これだけではありません。

静岡・函南町では、26日までに99件の被害を確認。

筒先1本の値段は1万円以上するといい、被害額は100万円ほどになるといいます。

「サン!シャイン」の調べでは、静岡県での盗難被害件数は300カ所以上、被害総額は300万円を超えています。

伊豆市でも、今年の6月末以降、65カ所で筒先がなくなっていることが判明。

警察への被害届も提出したといいます。

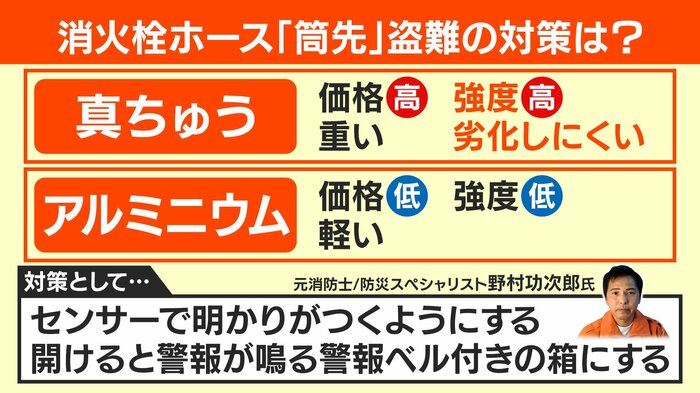

狙いは高価な「真ちゅう製」か

その一方で…被害に遭っていない格納箱に収納されていたのは、アルミ製の筒先でした。

伊豆市天城湯ヶ島支所 副主任 飯塚拓也消防担当:

筒先には大きく分けると真ちゅう製のものとアルミ製のものに分けられますが、真ちゅう製のものが多く被害に遭っているのではないかということがわかっています。

狙われているのは、銅が含まれ、アルミよりも価値が高いとされる「真ちゅう製」のもの。

全国に194万個以上あるとされる、消火栓。

筒先がない状態で消火栓を使用すると…水は勢いよく出るものの、1mほどの距離しか飛びません。

一方、筒先を装着すると、遠くまで水が届いていることが分かります。

伊豆市天城湯ヶ島支所 副主任 飯塚拓也消防担当:

コントロールですとか、水を遠くへ飛ばすことは、やはり筒先がないとできません…。

筒先があることで、本来の効果を発揮することができる消火栓。

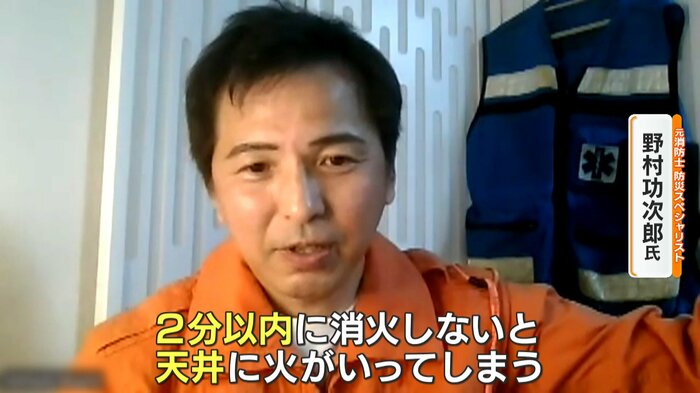

元消防士で防災スペシャリストの野村功次郎氏によると、通報から消防車が火災現場に到着するまでの平均時間は8分ほど。

それまでの間は、消火栓を使った住民による初期消火が被害の拡大を防ぐカギになるといいます。

元消防士・防災スペシャリスト 野村功次郎氏:

火災が発生して2分以内。これが初期消火の効力があるという時間です。2分以内に消火しないと天井に火がいってしまう。まるまる一軒燃える程度になるので、消火栓に関連した物がなくなる・使えないというのは非常に痛いところではありますね。

盗難被害を防ぐには?

初期消火に欠かせない筒先。

『サン!シャイン』スタジオでは元埼玉県警捜査一課警部補の佐々木成三氏に今回の相次ぐ盗難について聞きました。

――組織的犯行なのでしょうか?

元埼玉県警捜査一課警部補 佐々木成三氏:

1つの犯罪組織ではないと思います。筒先がお金になるという情報を共有しあっている犯罪コミュニティーで幅広く犯行を行っている。

こういった金属窃盗というのは、いつ盗まれたのかがわからないんですよ。点検の間なので。警察側としても捜査が難しい。

犯罪者にとってはかなりリスクの少ないという中でこれだけの数を幅広いエリアでやっている状況だと思います。

では、盗難被害を防ぐためにはどのような対策が必要なのでしょうか?

野村功次郎氏によると…

価格が比較的安い『アルミニウム』への移行も対策案のひとつですが、アルミニウムに比べて真ちゅうの方が強度もあり、劣化もしにくいといいます。

すべてカギで厳重に管理すると消火活動に影響が出てしまうので、

・センサーで明かりがつくようにする

・開けると警報が鳴る警報ベル付きの箱にする

といった対策が考えられるということです。

SPキャスター カズレーザー氏:

買い取り業者に協力を求めても、協力しない買い取り業者もたくさんいるわけですよね。

元埼玉県警捜査一課警部補 佐々木成三氏:

実際、金属くずというか廃棄物になってしまう、古物ではないので、売りに来た人物の本人確認の義務がないんです。なので、大量に持ってきてもそのまま買い取ってしまう。

あとは、買い取りルートを持っている犯罪組織なので、買い取り業者が共犯者の中にいるというのも過去にはあります。

(『サン!シャイン』2025年8月27日放送より)