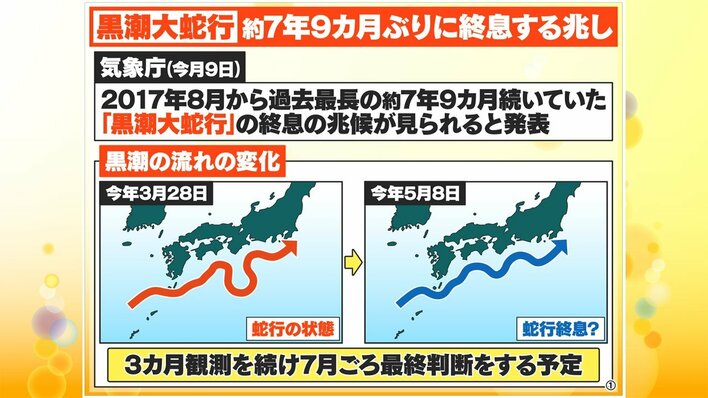

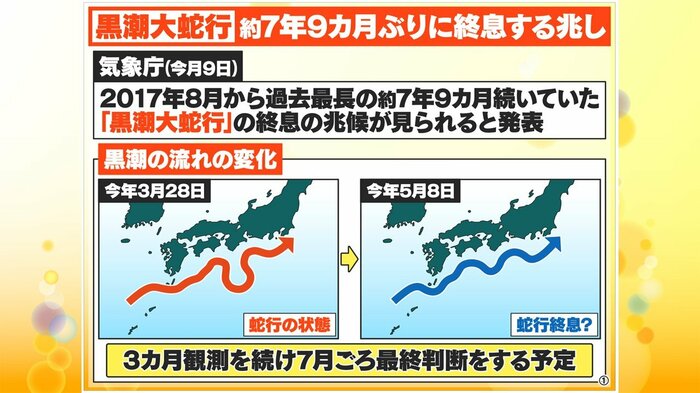

2025年5月9日、気象庁が2017年から7年9カ月も続いていた「黒潮大蛇行」に終息の兆しが見られると発表しました。

「黒潮大蛇行」とは、日本列島の南岸に沿って流れる暖流の黒潮が大きく南に迂回する現象です。気象庁は今後も観測を続け、7月頃に最終判断するとしています。

そもそも、黒潮大蛇行が発生すると何が起きるのか。

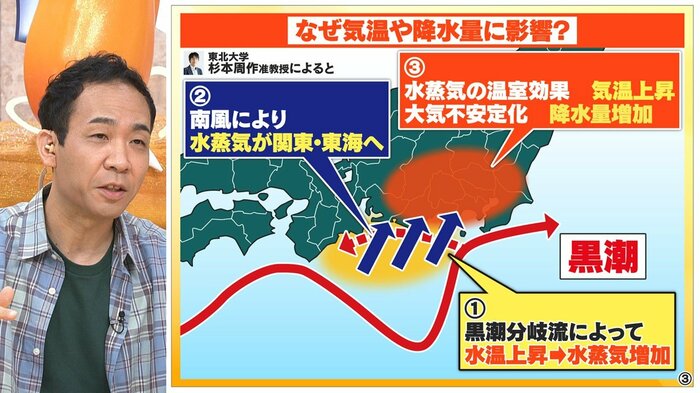

東北大学の杉本周作准教授がスーパーコンピューターで行った気候シミュレーションの分析によると、黒潮大蛇行時は関東の夏の気温が平均0.6℃、最大2℃上昇、湿度も上がり不快指数も6割増加、通常8月の平均降水量は162mmですが、東海地方では1.3倍、関東地方では1.1倍に増え、ゲリラ豪雨も増える可能性が高くなったそうです。

杉本准教授は、4年前に静岡県熱海市で土石流を引き起こした大雨も、黒潮大蛇行が要因のひとつではないかと分析しています。

天達気象防災キャスター:

黒潮は暖かい海水なので、それが日本の関東や東海の近くにやってくると、暖かい海水ってその上の水蒸気がすごく多いんですね。それが大蛇行をすると、流れる空気が暖まり、例えば気温が1℃上がると雲の元となる水蒸気が10%増えてしまうので、ゲリラ豪雨などの強度が上がったりします。

ただ、黒潮大蛇行だけで気温が上がったり雨が強まったりは決まらないので、その辺は難しいところだと思います。

さらに、黒潮大蛇行の影響で海水温が上昇することで、海の生態系にも異常が起きています。温暖な海域を好む「グルクン(タカサゴ)」や「トラフグ」が北上し本来生息していない場所でとれるようになった一方で、冷水を好む「サンマ」は沖に行き、遠くまで船を出さないととれなくなってしまっています。

静岡では、大蛇行によって「シラス」の漁場が沖合に形成されたことが原因で記録的な不漁となり、漁が中断。再開の見通しは立っていません。

また、海藻が高水温に耐えられず消滅してしまう磯焼け現象により、海藻を餌にしている「アワビ」や「サザエ」もとれなくなっています。

漁師と水産庁の官僚の経歴を持つ上田勝彦氏は、「いま海で起こっていることは、ここ1000年以上人類が経験したことがない変化。元に戻るには早くて10年かかる。消費者はこれまで以上に今取れている魚を生かす姿勢が求められる」としています。

“終息”で環境は元に戻るのか?「ぶり返す可能性もある」

黒潮大蛇行の終息で、気象や海の生態系は元に戻るのか?

「黒潮の気象への影響」に詳しい、立正大学データサイエンス学部の平田英隆准教授は慎重な考えを示します。

立正大学 平田英隆准教授:

今は少し落ち着いていますが、黒潮大蛇行が起きやすい状況が続いていますので、またぶり返す可能性もあると考えています。

黒潮が大蛇行しやすい理由のひとつが黒潮の流れの強さと関係しています。黒潮が弱いと大蛇行しやすいと言われていて、この数年間はずっと弱い状況にあったと。流れはあまり変わっていなくて、蛇行していたところの渦が一時的にちょっと南に離れた状態になっているので、もしかしたら、流れの状況によっては復活するかもしれないと。

――今後、終息によって海の生態系などが戻ることはあるのですか?

黒潮大蛇行に伴って起きていたようなことは戻りつつあるのですが、海水温が全体に上がっている部分もありますので、そこは黒潮大蛇行が解消しても元には戻りませんので、しっかり見ていく必要があると思います。

(『サン!シャイン』 2025年5月15日放送より)