物価高騰が続くいま、高齢者にとって切実なのが…

高齢者が引っ越しを考えても、年齢などを理由に賃貸契約を断られやすい “住宅弱者”と呼ばれる問題です。

80代女性:

(家を借りるときに)保証人がいるでしょ。私ぐらい(の年)になるのは、引っ越しは大変だと思う。

80代男性:

60過ぎてるからさ。みんな借りられないのよ。60以上の人っていうのはなかなか貸しづらいんじゃない?

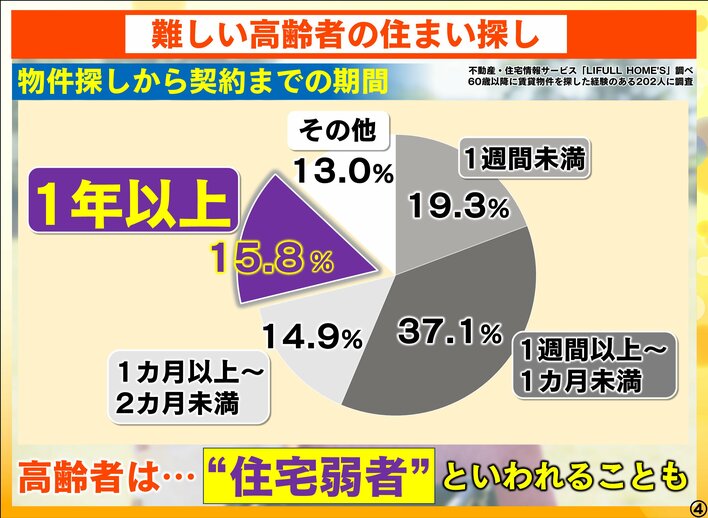

2025年3月に発表されたアンケート調査によると、60歳以降に賃貸物件を探した人の約16%が契約までに1年以上もかかったというのです。

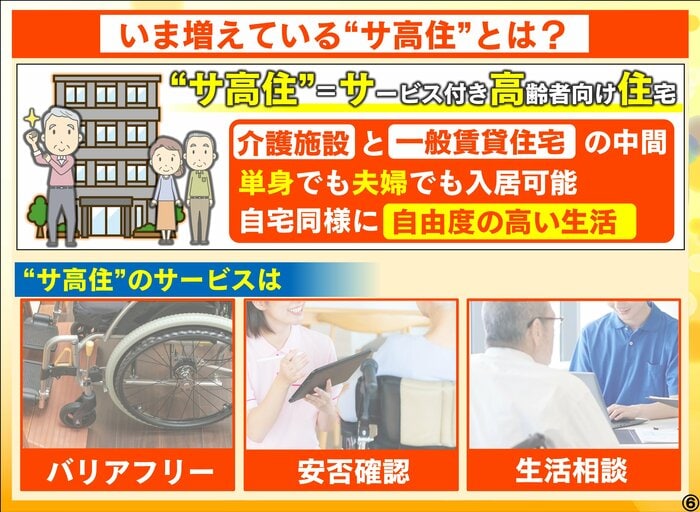

そこで、高齢化が急速に進む中、近年増加しているというのが…「サービス付き高齢者向け住宅」、いわゆる “サ高住”です。

どんな住宅なのか?

『サン!シャイン』では、高齢者の住宅事情に詳しい、東洋大学の高野龍昭教授に解説していただきました。

なぜ?“住宅弱者”と呼ばれる高齢者

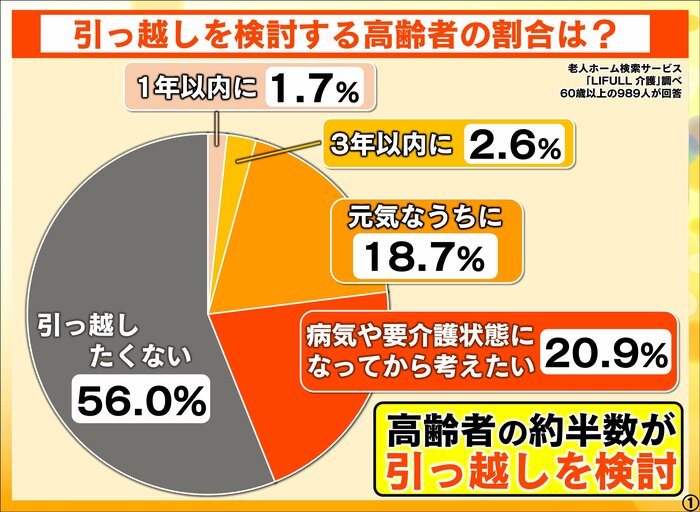

老人ホーム検索サービス「LIFULL 介護」が60歳以上989人に取ったアンケートでは、高齢者の約半数が引っ越しを検討しているという結果が出ています。

渡辺和洋アナウンサー:

なぜ今、引っ越しを検討する高齢者が増えているんですか?

東洋大学 高野龍昭教授:

“引っ越さざるを得ない”人が増えているというのが正しい表現かなと思います。

皆さんもそうだと思いますが、賃貸にしても持ち家にしても、自分が若い元気なときの生活をイメージして住居を買ったりする。今、人生100年時代ですから、冷静に考えたら、老後介護が必要になった、あるいはそこまでいかなくても、もう少し利便性の高いところに住まないとこのまま生活が成り立たないんじゃないかということを考えて、今の住まいでは厳しい、じゃあ次はどうしようと考える方が非常に増えてきたわけです。

『サン!シャイン』は、実際に両親の賃貸探しに苦戦したという女性に話を聞きました。

両親の賃貸探しに苦戦した女性:

(高齢者の住まいを探すのは)大変です。やっぱり孤独死とか病死とか色々問題があるので、大家さんとしては貸したくないですよね。

妹夫婦が近くにいます、私たち夫婦も市内にいますっていうのもありましたし、ホームセキュリティーつけてくださいとか色々条件はありました。それを全部やって(やっと契約できた)。

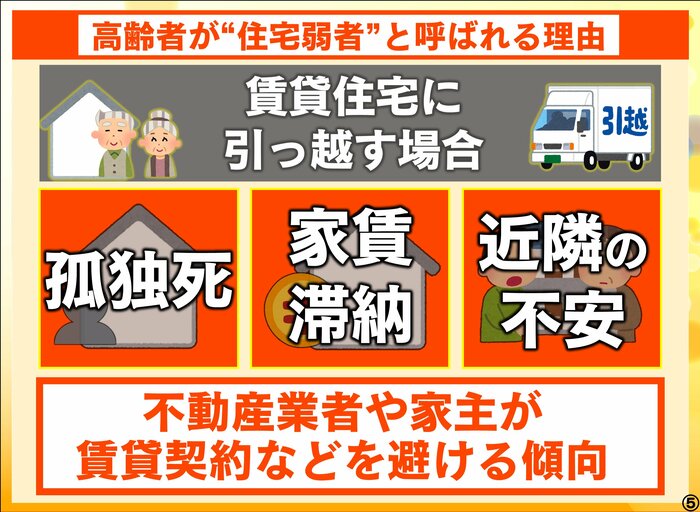

高齢者が賃貸住宅に引っ越す場合、「孤独死」や「家賃滞納」、「近隣の不安」などのリスクから、不動産会社や家主が賃貸契約などを避ける傾向にあるといいます。

「サービス付き高齢者向け住宅」が増加

そうした人たちの受け皿となっているのが「サービス付き高齢者向け住宅」いわゆる “サ高住”です。

“サ高住”は、介護施設と一般賃貸住宅の中間に位置する形態で、単身でも夫婦でも入居可能。

自宅同様に自由度の高い生活ができるのが大きな特徴です。

“サ高住”はサービスとして「バリアフリー」、「安否確認」、「生活相談」などがついています。

“サ高住”の料金体系は?

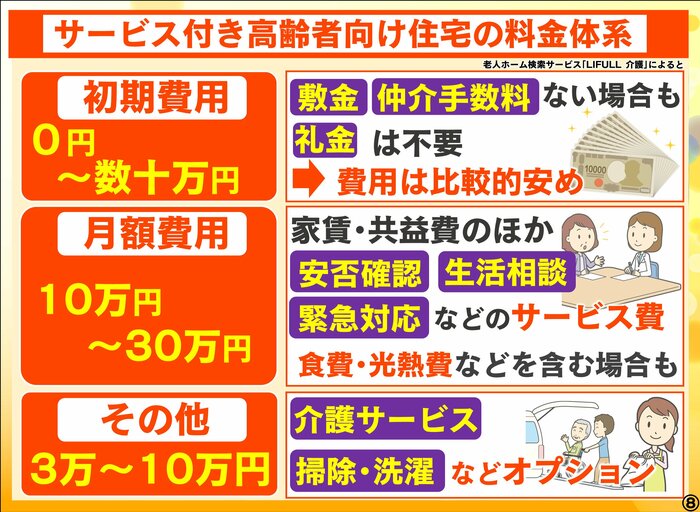

・初期費用 0円~数十万円

敷金や仲介手数料がない場合もあり、礼金は不要。

費用は比較的安めとなっています。

・月額費用 10万円~30万円

家賃・共益費のほか、安否確認・生活相談・緊急対応などのサービス費を含み、食費、光熱費などを含む場合もあります。

・その他 3万円~10万円

介護サービスや掃除・洗濯などのオプション

渡辺アナウンサー:

価格としても選択肢が増えてきているということなのでしょうか?

東洋大学 高野龍昭教授:

サービス付き高齢者向け住宅というのは、都道府県に登録が必要になります。逆に言うと、ある程度都道府県が業務の状況とかをチェックする体制になっています。

例えば、入居の時に不合理な一時金を徴収してはならないこととか、家賃に関しても合理的な範囲内で設定するなどのルールがあるので、極端に高い入居費用を取るようなサービス付き高齢者向け住宅はないはずです。

合わせて、需要と供給のバランスです。供給も需要も増えてきたので、最近は価格も下がっているという傾向があります。当初は比較的高額なものが多かったんですけども。

有料老人ホームとの違いは?

東洋大学 高野龍昭教授:

サービス付き高齢者向け住宅はむしろ、元々は介護が必要じゃない方を対象としていました。入居後に介護が必要になっても、多くのサービス付き高齢者向け住宅は敷地内にクリニックがあったり、介護サービスの事業所があったりするのでそこを利用して場合によってはみとりまで対応する。

基本的に賃貸契約なので、費用もリーズナブルというところがあります。さらに、60歳から入居できます。

MC 谷原章介:

入居の時点で介護が不要な状態でなければいけないんですか?

東洋大学 高野龍昭教授:

そんなことはないです。要介護5という最重度の方もいきなり“サ高住”に入って、医療や介護サービスを地域の中で使って暮らし続ける方も結構多いです。

あとは、何よりも生活の自由度が高いです。決して旧来の老人ホームが悪いわけじゃありませんけども、どうしてもそういうところだと集団生活になってしまう。

極端な例で言うと、“サ高住”に住んでお仕事や趣味に出かけている高齢者もいらっしゃいますし、なかなかそういうわけにいかない介護が必要な方も、自分が受けたいときに介護サービスを受けて、好きなときに起きて、寝て、趣味活動をする、友達に会う、といった生活ができるのが“サ高住”の一番のメリットです。

渡辺アナウンサー:

“サ高住”の中で花見、バーベキュー、寿司パーティー、カラオケなど、色々なイベントを楽しめるところもあるんですよね?

東洋大学 高野龍昭教授:

もちろん参加は自由です。入居者の間でコミュニティーを形成するとか、そういうことも行われていますし、地域の皆さんと一緒に交流をするということもありますし、高齢者の皆さんがそこで何かの役割を得るという仕掛けを講じているところもあります。

“サ高住”の1階のフロアで地域の子供たちを集めて子ども食堂を行っているところもあったり、各住宅の創意工夫で様々な取り組みを行っているところが増えていて、非常にいい効果をもたらしていると思います。

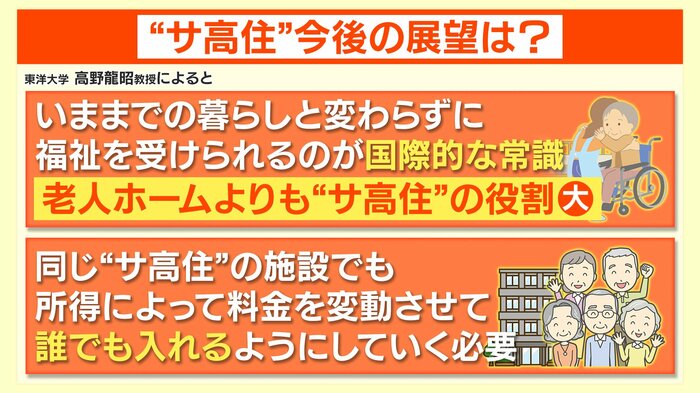

東洋大学 高野龍昭教授:

(高齢者になっても)いままでの暮らしと変わらずに福祉を受けられるのが国際的な常識です。

“サ高住”というのは、基本的には一定程度の所得がある人を対象に制度化されてきました。“住宅弱者”という高齢者は低所得の人が多いということになります。

今後は、所得によって料金を変動させて、一定程度の所得がない方でも入居できるような高齢者向け住宅を整備することが必要です。

(『サン!シャイン』 2025年4月15日放送より)