皆さんの街に流れている川が、どんな川なのかご存じですか?どこからスタートした流れが、どこに向かうのか?

川を知る!「流域治水」とは

ここで注目したい言葉が、「流域」。雨や雪が川に流れ込む範囲すべてを「流域」といいます。

「渡良瀬川」のように、各地の川には個別の名前がつけられています。その多くは、生活の歴史を反映した、親しまれている名前です。

しかし水害は、個別の川だけで起こることはまれです。ふだん慣れ親しんでいる川だけでなく、まとまりをもった「流域」として、水の影響を理解することも重要とされています。

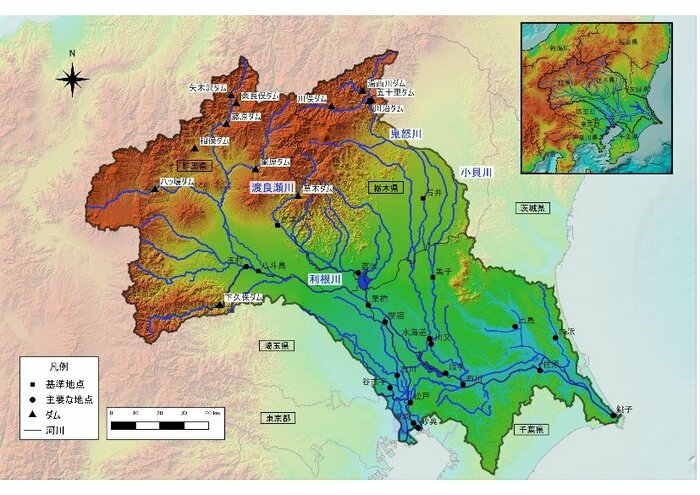

今回紹介した「渡良瀬川」は、「利根川(本川:河口から最も長い川)」に流れ込む支川(本川に合流する川)なので、「利根川流域」に当たります。

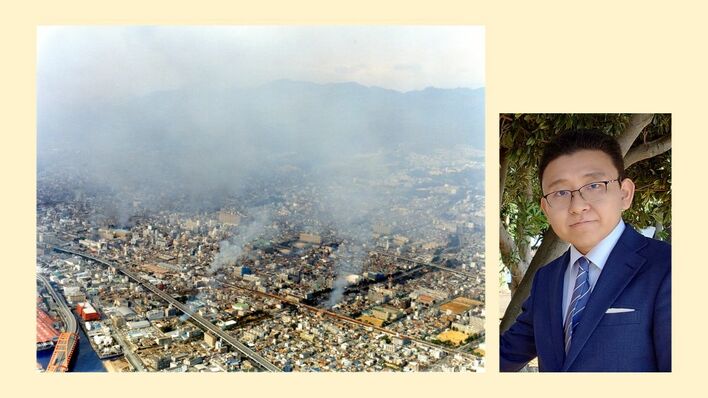

近年、気候変動の影響で降水量が増える中、注目されている考え方が、流域全体で洪水の対策を考えていく「流域治水」です。

ダムや堤防だけでなく、田んぼなどに水をあふれさせてもよい場所をあらかじめ作っておくことで、より流域全体での被害を抑えようという取り組みも進んでいます。

流域に住む人全員で洪水対策・被害軽減をしていくという考え方を支えてくれるのは、行政上の境界をこえて、「自分がどの流域に住んでいるのか?」とイメージをもつ力です。

近くに流れる川をたどっていけばどこにたどりつくのか?上流にあるダムの名前は何か?同じ流域には、何人ぐらいの人が住んでいるのか?

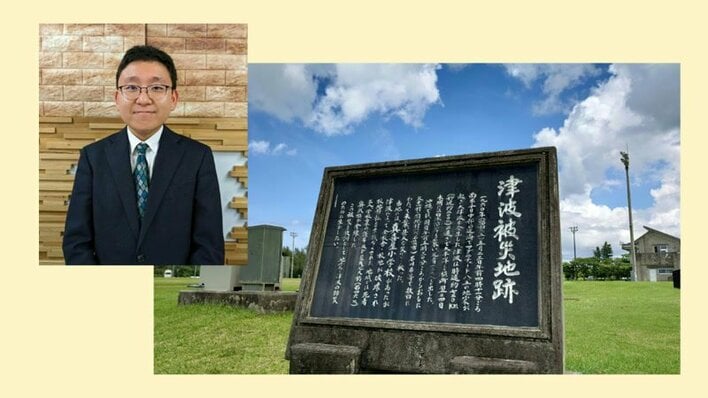

自分の身近な生活圏を、川と大地のスケールでとらえなおしてみると、防災につながる発見があるはず。

川のリスクを、「流域」という観点で調べてみてください。