今年(2025年)1月に、埼玉県八潮市で起きた、大規模な道路陥没事故。

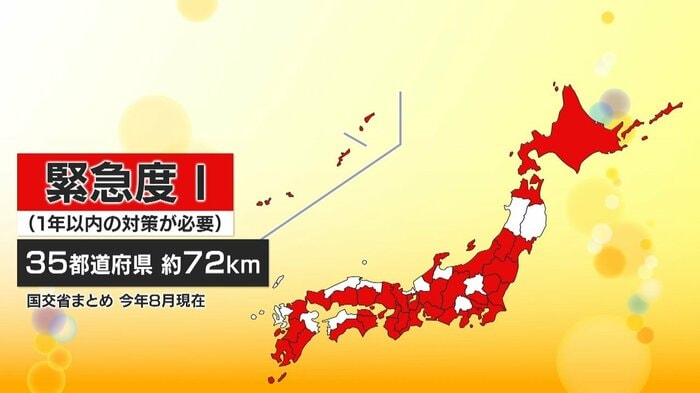

国交省は3月、全国の自治体に下水道管の「特別重点調査」を要請。9月17日にその結果が公表されました。

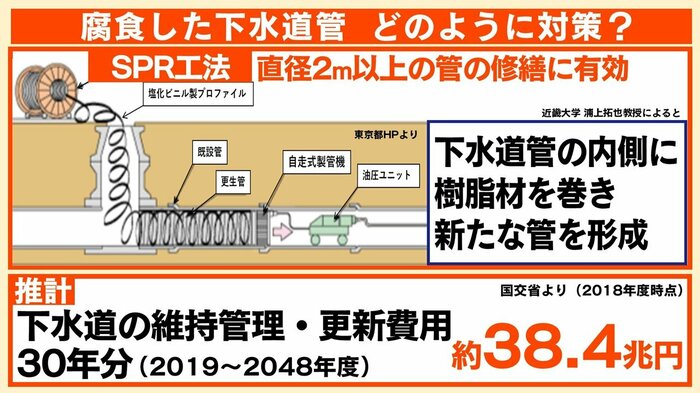

調査対象は設置から30年以上が経過し、直径が2m以上の下水道管。

今回の調査で、重度の腐食や破損などがあり、原則1年以内の速やかな対策が必要とされる「緊急度Ⅰ(いち)」と判定された下水道管は、35都道府県で合わせて約72kmにのぼりました。

水道事業に詳しい 近畿大学 浦上拓也教授:

(下水道管の対策は)10年、20年後の先の話だという雰囲気はありました。それが緊急に修繕・改築・更新を必要としているということは、驚いています。

1年以内の対応厳しく…「非常に困難ではないかと」

「緊急度Ⅰ」と判定された下水道管が10.5kmと、全国で2番目の長さとなっている茨城県。

龍ケ崎市では、多くの店舗が立ち並び交通量の多い幹線道路の下にも、「緊急度Ⅰ」の下水道管が確認されました。

近隣住民:

やっぱり埼玉のやつ見ていて、結構怖いなって思ったので、早く対応していただきたいなと思います。

近隣住民:

お金もかかることだし、順番もあるんでしょうけど、でも命に関わることだから、迅速にやってほしいということは確かですね。

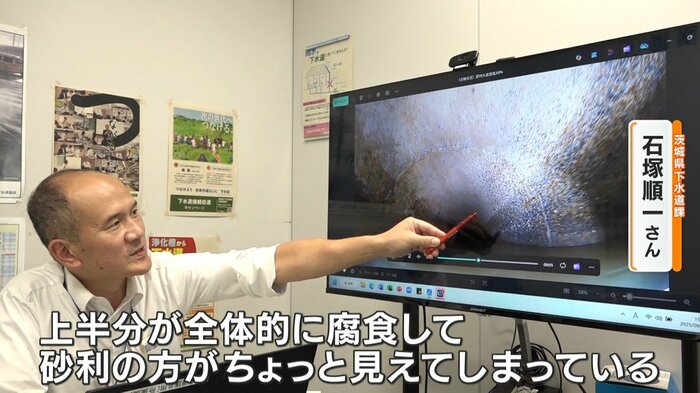

県の下水道課担当者によると、現在腐食が進んだことで、下水道管の上半分が全体的に砂利が見えてきている状態にあるといいます。

この状態がさらに進行すると、さらにその下の鉄筋が見えてくるという可能性も…。

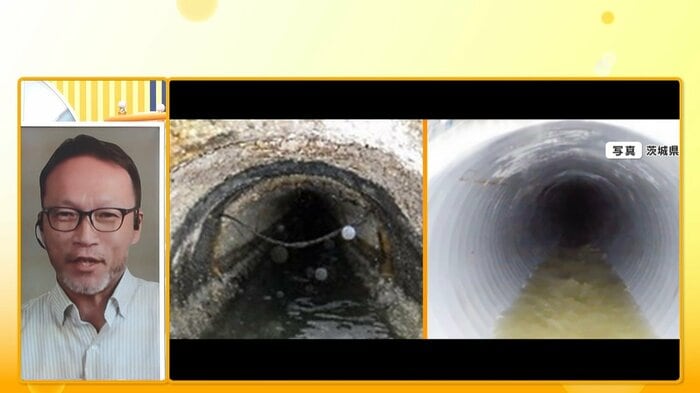

八潮市の道路陥没事故は、硫化水素によって下水道管が腐食したことが原因で起きたとみられています。

茨城県ではこれまで、腐食した下水道管には樹脂素材でコーティングする方法で対策を行ってきましたが、そこには課題も…。

茨城県下水道課 石塚順一氏:

1年での対策は、非常に困難ではないかということを感じております。

今までよりもペースアップして、そのような対策を実施していくとなりますと、非常にマンパワーが必要になりますので。

調査によって1年以内の速やかな対策が必要とされる下水道管は分かったものの、県として対策に割けるマンパワーが足りていない問題。

専門家も、「下水道を市町村で経営するのが限界に来ている、人手不足でもう市町村経営というのは、成り立たない」と指摘しています。

水道事業に詳しい 近畿大学 浦上拓也教授:

下水道事業は、約10年の更新計画などがたてられているのですが、今回の特別重点調査が計画を超えて緊急で行われたとしますと、その計画を超えた見直しなども必要となりますし、資金の手だて、人の手だて、こういったものが必要となりますので、すぐには、この1年以内で完全にやり遂げられるということにはならないと考えています。

――下水道の維持管理・更新費用は莫大な金額がかかりますが、費用はどこから?

今回、修繕そして改築更新、それぞれお金の出所は変わるんですけど、基本的には半分を国が支援してくれるなら、その半分のうちの半分は下水道使用料、利用者の皆さんから徴収させていただく分です。残り4分の1は各市町村の財政から支援いただくと。

かなり、調整も大変になりますし、使用料の値上げとなると市民の皆さまへの説明責任も発生しますので、なかなかすぐ簡単にはスピーディーに進められないという事情があると思います。

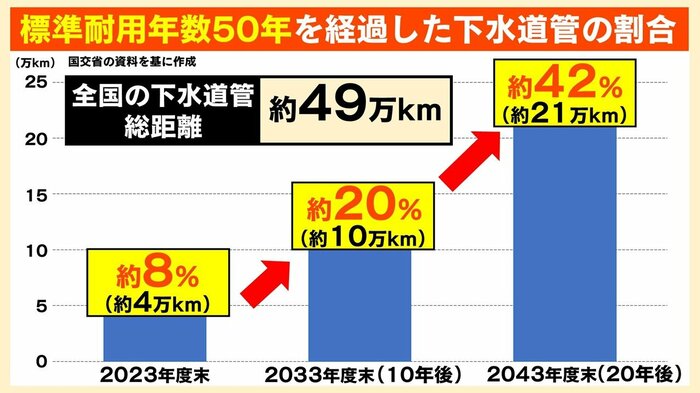

――20年後には、約42%が耐用年数を経過するということですが、今後どのような対策が重要になってくるのでしょうか。

やはり、今老朽化が進行しているのが都市部ですから、大都市であれば従業員の皆さんも観光地の事業者さんもマンパワーがあるかと思います。ところが今後老朽化がどんどん地方に進行していきますと、どんどん市町村規模が小さくなり、事業体規模が小さくなると人手不足そして予算不足というものがあります。

国はまず組織体として規模を大きくする形で下水道事業の維持管理をしっかりと前に進めていく、そういった対策が必要になると思います。

(『サン!シャイン』 2025年9月22日放送より)