近年増加傾向にあるといわれている、墓石を撤去し使用権を返還する “墓じまい”。

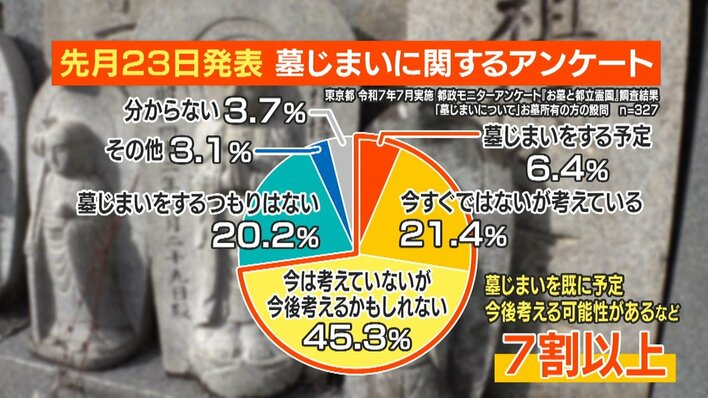

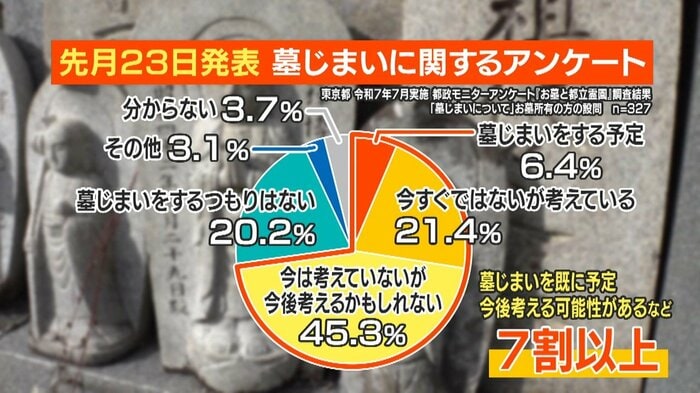

東京都が10月末に公表したアンケートでは、自分や家族の墓がある都民のうち、7割以上が墓じまいをすでに予定していたり、今後考える可能性があるなどと回答。

また厚生労働省によると、墓じまいなどで遺骨を別の場所に移す「改葬」は、2024年度で過去最多となり、ここ10年で2倍以上に増えているといいます。

増える“墓石供養” 40年引き受け続ける寺

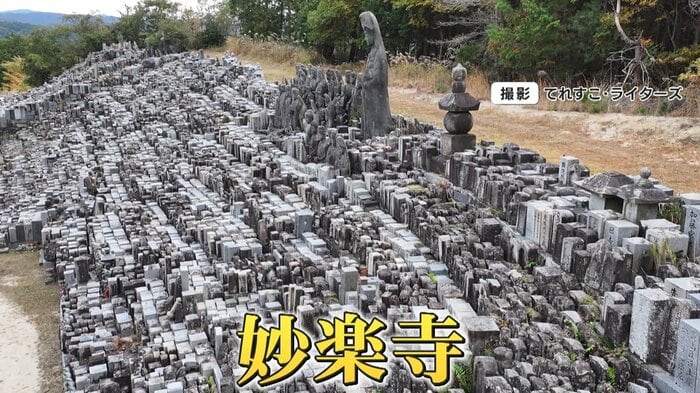

墓じまいなどで行き場を失った墓石を受け入れて供養している、愛知県豊田市の妙楽寺。

山の斜面には、おびただしい数の墓石が置かれ、約4haの敷地に2万5000基以上の墓石がひな壇の形に並んでいます。

中には、観音像や稲荷像、寺の表札と呼ばれる「寺標」も…。

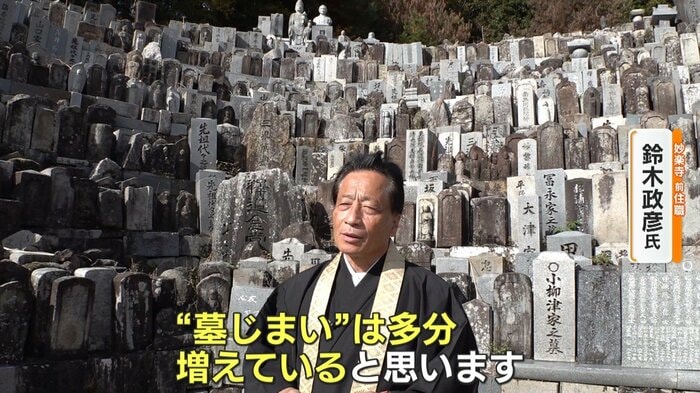

妙楽寺 前住職・鈴木政彦氏:

正面こちらの左の脇から順番に40年前が一番ちょうど左側になりますね。そこからひな壇のようにちゃんとお並びして、正面からお参りができるような形をとって。

“墓じまい”は、多分増えていると思います。北海道から東京、首都圏の近辺からでも話しがありますし。

妙楽寺が墓石を引き取るようになったのは、40年前のこと。

墓じまいした後の墓石を「ちゃんとした形でお敬いできる場所がないものか」と相談を受けて始めたといいます。

当初は月に5・6基来ていた墓石ですが、口コミが広がり、今では年間・数百基が届くようになったといいます。

墓石を預ける永代供養料は、形や大きさによって異なりますが、通常サイズなら2万円前後となります。

墓じまいをした際、多くは遺骨を永代供養墓に移し、撤去した墓石は業者が産業廃棄物として粉砕し処理をしますが、なぜ妙楽寺には多くの墓石が持ち込まれるのでしょうか。

少子高齢化が進む中で、先祖代々のお墓の管理をどうするかが難しい問題となり、墓じまいに踏み切る人が多い一方で、「名前が刻まれた墓石を処分することはしのびがたい」と考える人も多いといいます。

そこで、妙楽寺に墓石を持ち込み供養してもらうのです。妙楽寺では2万を超す墓石に向けて、月に一度お経を読み、供養を続けています。

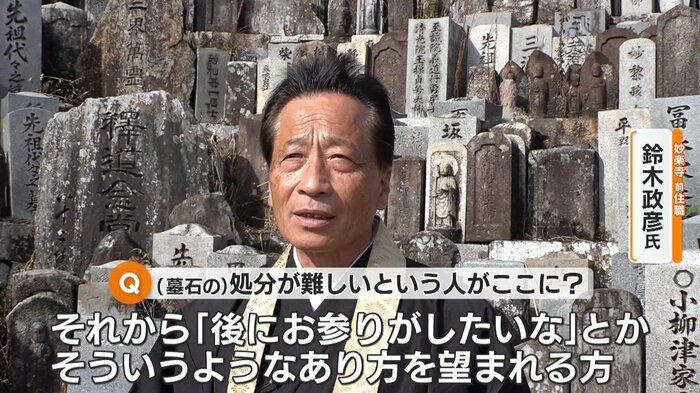

妙楽寺 前住職・鈴木政彦氏:

親族や遺族の方が、「やはりこれは残して置いた方がいい」と。それから、「後にお参りがしたいな」とか、そういうようなあり方を望まれる方ですよね、ここに持ち込まれる方は。

40年前には想定していなかった数に増えてしまったということは、びっくりもしていますし、ただそういう方達に望まれた証しがこのような形になっていますので、頑張ってお受けしたいなと思っています

墓じまいは「次世代にしっかり引き継ぐための手順」

墓じまいをする際は、どの程度の費用がかかるのか。

お墓・葬儀のコンサルタントの吉川 美津子氏によると、墓石の撤去に1㎡あたり15万円、閉眼供養に3万~5万円(※仏教の場合)、お墓を寺院墓地で管理している場合は離檀料に3万~20万円必要になってきます。

さらに、墓じまいを終えた後、遺骨の永代供養に1人あたり10万~30万円、樹木葬なら10万~80万円、散骨なら5万円~の費用がかかるといいます。

(※新しいお墓を造る場合、1区画100万~300万円必要)

お墓・葬儀のコンサルタント 吉川 美津子氏:

墓じまいは、自分がやらないと次の世代はやらなかったりするんです。思い入れがないと引き継いだ側も「もういいかな」と、放置されてしまったりすることも少なくないんです。

ですから、墓じまいがなんとなくマイナスのイメージや後ろめたいということでなく、次世代にしっかり引き継ぐための手順であると考えて、前向きにご検討いただくと。

ただ、無理にしなくてはいけないことではないので、そこも残された人がどういうふうに守っていきたいか、よく話し合って検討することが大事です。

谷原章介キャスター:

確かに、ずっと遠方のものを放置するよりは、いくつかをまとめて身近なところに寄せて置いた方が、後の人のことを考えるといいかもしれないし。(家族での)話し合いが大切かも知れませんね。

(『サン!シャイン』 2025年11月26日放送より)