7月7日、今年初の猛暑日となった東京都心。最高気温は35℃を超え、湿度は平均で75%と蒸し暑い一日となりました。

そんな、高温多湿の今の時期に気をつけなくてはいけないのが、「カビ」による健康被害です。

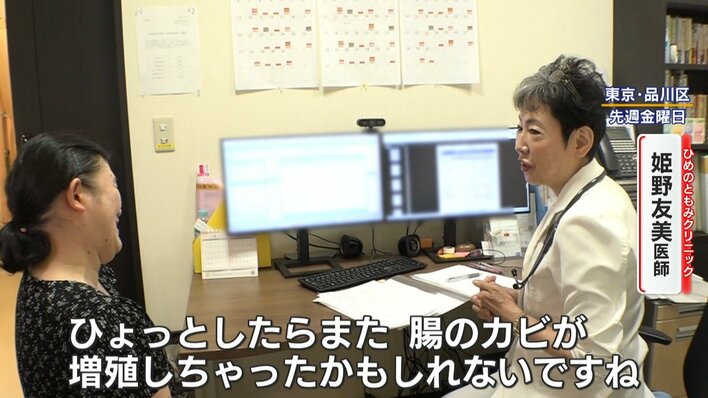

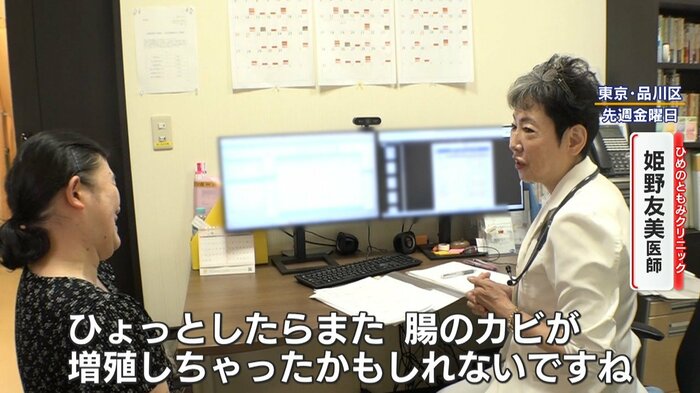

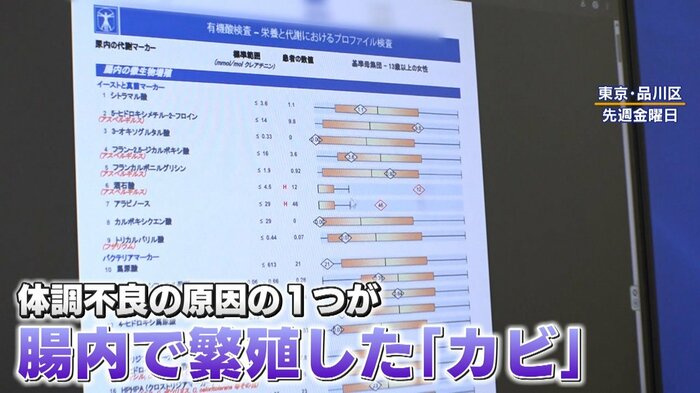

『サン!シャイン』が取材したのは、東京・品川区の「ひめのともみクリニック」。この日も、梅雨の時期になると体調を崩すという女性が訪れていました。

姫野友美 医師「おなかの張りはどうですか?」

女性「またちょっと…張り出したかもしれない」

姫野友美 医師「ひょっとしたらまた…腸のカビが増殖しちゃったかもしれないですね。梅雨ですから、湿気高いですもんね」

体調不良の原因を探るため、数年前に、尿検査を行ったところ、原因の1つが腸内で繁殖した「カンジダ菌」というカビの一種だったことが判明しました。

女性は、これまで吐き気や倦怠感などの症状を訴えていたことから、「腸管カンジダ症」であると診断されています。

腸管カンジダ症と診断された女性:

梅雨場だったりするとどうしても暑さの原因だったりとか、朝から体がだるくなったりとか、まさかカビが悪さをしているとは思ってなかったので、正直驚いた部分はあります。

ひめのともみクリニック 姫野友美医師:

もともとお腹の中に「カビ」っているんです。

湿気の多い時期は、どうしても免疫力が落ちやすいんですよ。あと自律神経が乱れやすいので、腸内環境が乱れてきます。そうすると日和見菌のカビが悪玉化してしまう、そのために体調不良の方が非常に増えています。

空気中のカビを吸い込んで発症

一方、カビを吸いこむことで、発症する病気もあります。

「トリコスポロン」というカビが原因で発症するという、「夏型過敏性肺炎」です。

エアコンや浴室など、湿気が多い場所に潜んでいるという「トリコスポロン」。

黒カビとは異なり目には見えず、胞子の形で空気中をふわふわと漂っており、これを吸い込むことで発症します。

「夏型過敏性肺炎」は、発症しても痰の絡まない乾いた咳や発熱など、一見、風邪のような症状のため軽視されがちですが、慢性化してしまうと、入院を余儀なくされるケースもあるといいます。

こんな症状が出たら要注意?

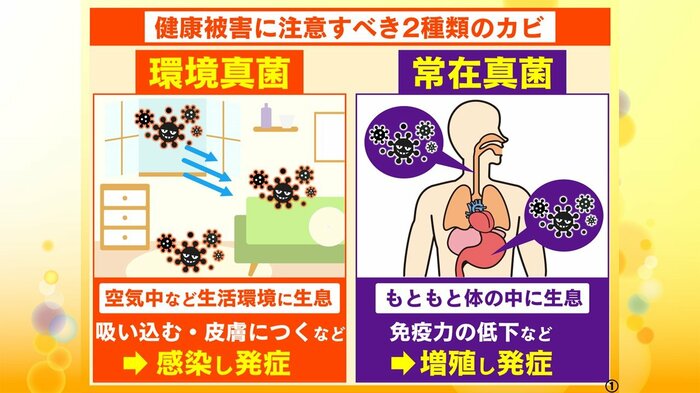

健康被害に注意すべきカビは、2種類あります。

一つ目は、空気中に生息するカビ「環境真菌」。吸い込んだり皮膚につくことで感染・発症します。

もう一つは、体内に元々存在する「常在真菌」。これは、通常時は問題ないですが、免疫力の低下などで増殖し発症します。

――今の時期はカビによる健康被害が増えるのでしょうか?

いとう王子神谷内科外科クリニック

伊藤博道院長:

増えますね、まず高温多湿でカビが増えますし、汗をかいて蒸れたり、免疫力も下がりますよね?暑さの中で。ですので、健康被害が増えると。

どのような症状が出た場合、注意が必要なのでしょうか?伊藤院長に詳しく伺いました。

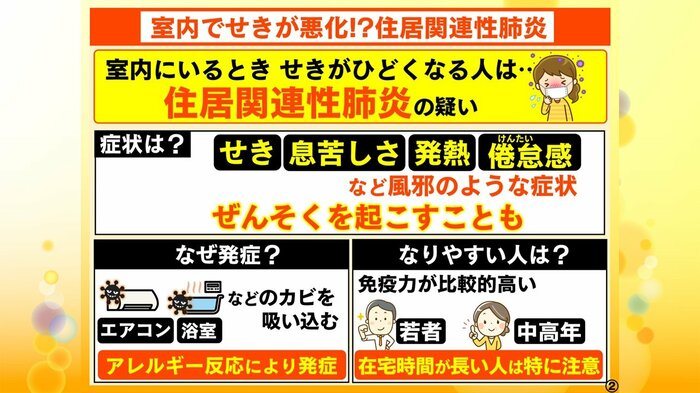

▼室内にいるときに“せき”がひどくなる人

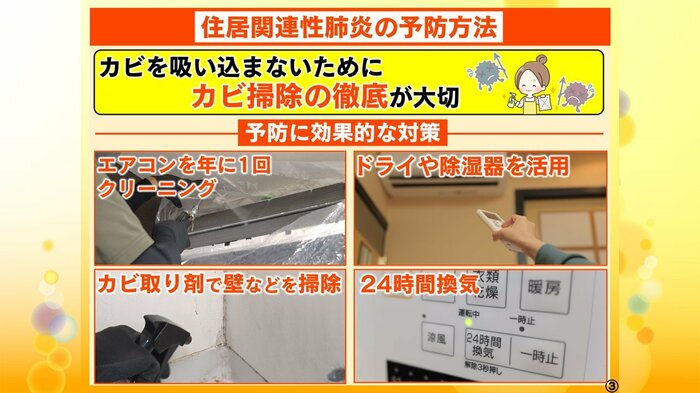

室内にいるときにせきがひどくなる人は、「住居関連性肺炎」の疑いがあります。

せき・息苦しさ・発熱・倦怠感といった風邪のような症状が出て、ぜんそくを起こすこともあるといいます。

原因は、エアコンや浴室などのカビを吸い込むことによるアレルギー反応。

免疫力が比較的高い人こそ注意が必要で、在宅時間が長い人は特に注意が必要です。

伊藤博道院長:

肺炎というと、高齢の方がなると思うかも知れませんが、基本的には花粉症などと同じようにアレルギー反応ですから、若くて免疫力が強い人も十分に発症すると。

ですから、高齢の方もなりますが、全年齢層でなると思ってください。

予防する方法としては、エアコンを年に1回クリーニングする、カビ取り剤で壁を掃除するなど、カビを吸い込まないために、カビ掃除の徹底が大切です。

――エアコンクリーニングは業者にお願いした方がいい?

伊藤博道院長:

そうですね、自分で無理をしてやったときに、自分が掃除中によりたくさんのカビを浴びてしまって、体調が悪くなることもありますので。

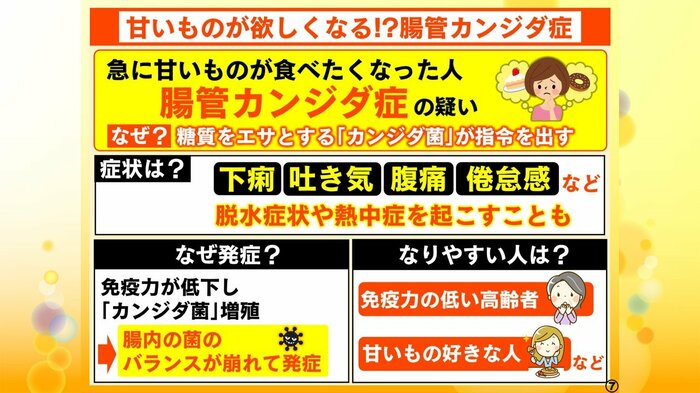

▼急に甘いものが食べたくなった

急に甘いものが食べたくなった人は、「腸管カンジダ症」の疑いがあります。

常在真菌である「カンジダ菌」は糖質をエサとしており、増殖した際にもっと糖を取るよう脳に指令を出すといわれています。

免疫力の低下により「カンジダ菌」が増殖し、腸内の菌のバランスが崩れることで発症し、下痢や吐き気、腹痛、倦怠感などの症状が出て、脱水症状や熱中症を起こすこともあるといいます。

免疫力の低い高齢者や、甘いものが好きな人は注意が必要です。

伊藤博道院長:

この腸管カンジダ症というのは、我々が持っているカンジダ菌が自身の免疫力が落ちたときに増えてしまうというものなんですが、極端な例としては非常に免疫力が下がっている状態のときには、腸が組織の中に入り込んで、それが脳も含めた全身に影響を及ぼして重篤になるということもあります。

腸管カンジダ症の予防方法として、発酵食品で善玉菌を増加させて、免疫力を上げることが大切です。伊藤院長オススメの和食メニューは…。

・雑穀米(免疫力アップ)

・味噌汁(味噌は発酵食品)

・サバの味噌煮(オメガ3で腸内環境改善)

・ひじきの煮物(善玉菌のエサになる食物繊維が豊富)

・納豆(善玉菌の多い発酵食品)

・ぬか漬け(善玉菌の多い発酵食品)

伊藤博道院長:

発酵食品は、善玉菌を増やして腸の中のバランスを整え、カビが増殖しないように抑えてくれますので、オススメです。

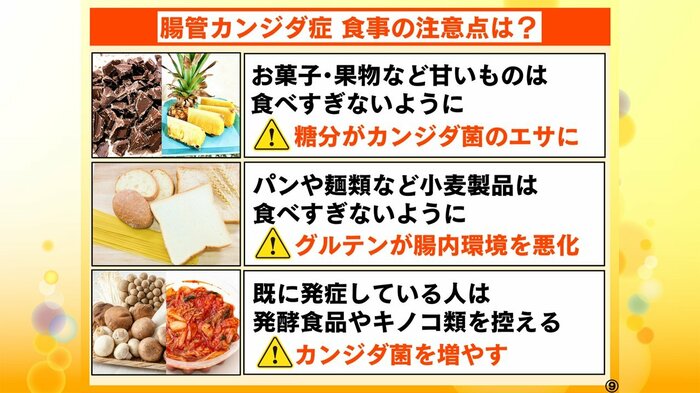

逆に発症した後は、糖質はカンジダ菌のエサになりますので、糖質を過剰にとったりとか、(小麦製品に含まれる)グルテンや、キノコ類なども注意が必要です。

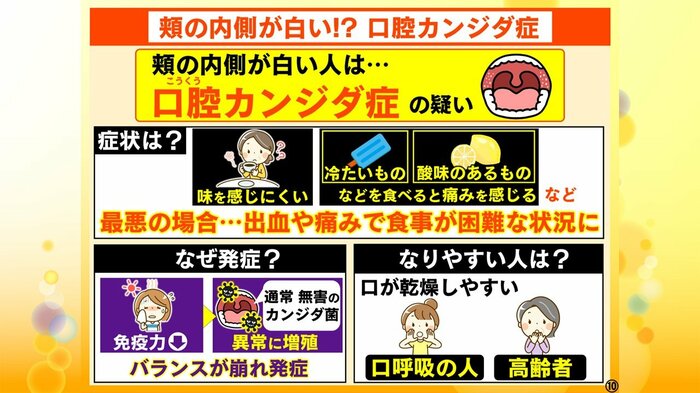

▼頬の内側が白い人

こちらも同じくカンジダ菌が原因の、「口腔カンジダ症」の疑いがあります。

通常は口腔内に元々あり害のないカンジダ菌が、免疫低下により増殖。口腔内の菌のバランスが崩れて発症します。

味が感じにくくなり、すっぱいものや冷たいもので痛みを感じるといった症状が出て、最悪、出血や食事が困難になることも。

口が乾燥しやすい人や、口呼吸の人、高齢者は注意が必要です。

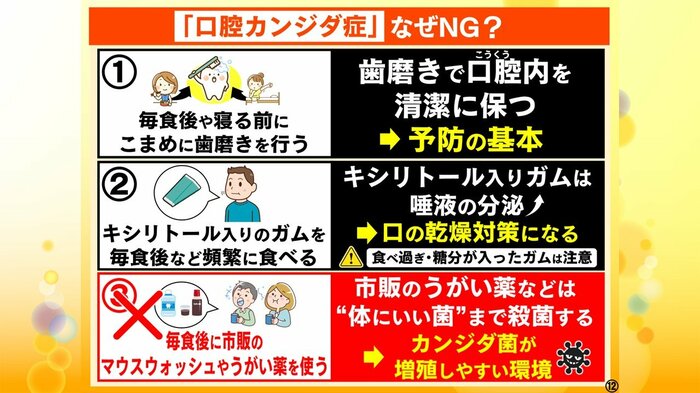

口腔カンジダ症を予防する上で、伊藤院長は、「毎食後に市販のマウスウォッシュなどを使用する」ことは危険だといいますが、なぜでしょうか?

伊藤博道院長:

マウスウォッシュなどは殺菌効果が強いのですが、強すぎて常在菌、善玉菌なども殺してしまうと。それから回数が多いと、粘膜を傷つけてしまって、その傷から入ってしまうこともあります。歯磨きはいいのですが、強すぎるマウスウォッシュなどは回数を控えていただきたいと。

(『サン!シャイン』 2025年7月8日放送より)