長く続いていた雨模様から一転、8月13日から全国的に晴れの予報が続き、再び35℃を超える暑い夏が戻ってきますが…、そんな今の時期に注意しなくてはいけないのが、「チャーハン症候群」です。

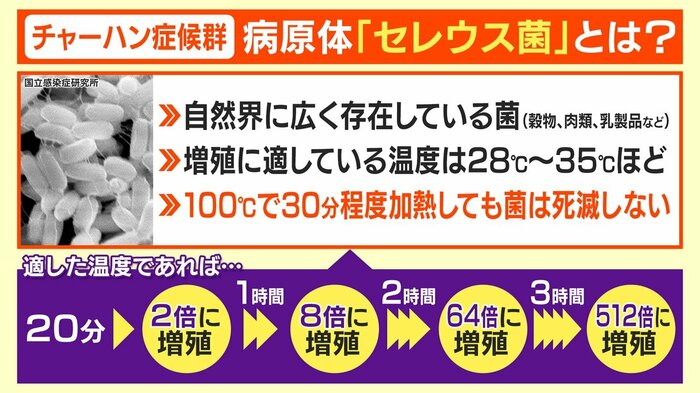

「チャーハン症候群」とは、作り置きした ごはん類やパスタなどを室温で長時間放置した際に発生する「セレウス菌」を原因とした食中毒を示す俗称で、症状は大きく分けて「おう吐型」と「下痢型」の2種類があるといいます。

「おう吐型」の場合、原因はチャーハンやピラフなどの炊き込みご飯系、パスタなど炭水化物が豊富な食品だと言われています。

「下痢型」の場合、スープ、シチュー、肉や魚を含む総菜など、比較的タンパク質を含む食品が原因である可能性が高いといいます。

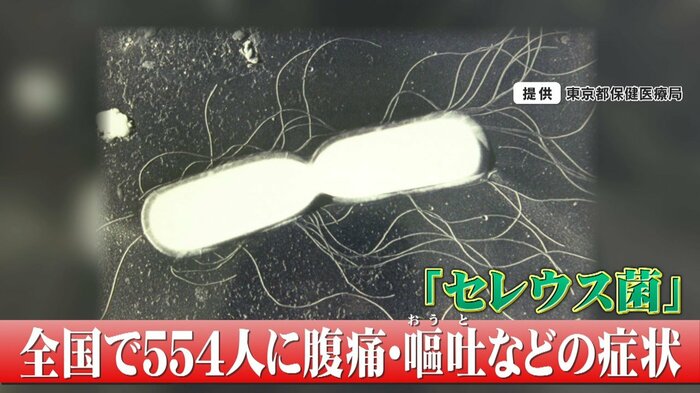

また、「セレウス菌」は、極めて高い耐熱性があることから、100℃で30分程度加熱しても菌は死滅しません。

2023年の9月には、青森県の弁当製造会社が作った弁当から「セレウス菌」などが検出され、全国で554人に腹痛や嘔吐の症状が出るなど、大きな被害が出ました。

いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤博道院長は、特に猛暑の今年(2025年)は注意が必要だと指摘します。

いとう王子神谷内科外科クリニック 伊藤博道 院長:

高温多湿な日が続いていますので、食中毒の患者さんが増えています。

セレウス菌が活動しやすいのは、一般的には28℃~35℃で、増殖のスピードが速いです。菌にとっては非常にたくましく増殖しやすく、菌が増殖すると共に毒素を発生しやすい季節と言えると思います。

セレウス菌を摂取した後の1~6時間後に、セレウス菌の毒素が激しい吐き気と嘔吐を催して、それが8時間から10時間ぐらい続きます。従って、この夏の脱水になりやすい時期は、非常に苦痛を伴いますし、脱水になって危険です。

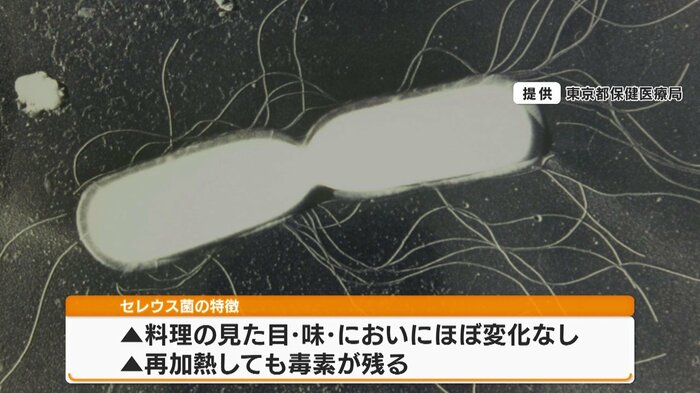

「セレウス菌」は菌が繁殖しても、料理の見た目や味、においに変化はほとんどなく、見分けることは困難。再加熱しても毒素は残ります。

伊藤院長によると、「セレウス菌」による食中毒に特効薬はなく、症状を改善するには、吐き気止めなどが入った点滴を投与し経過を見守るしかなく、「食べてしまったら終わり」だといいます。

チャーハン症候群になりかねないNG行動

一度繁殖したら、防ぐ事が難しいという「セレウス菌」。

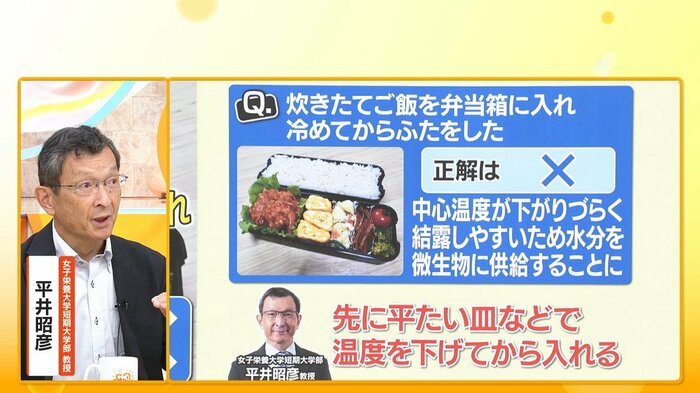

「チャーハン症候群」になりかねないNG行動を、食中毒に詳しい、女子栄養大学短期大学部の平井昭彦教授に聞きました。

Q.炊きたてご飯を弁当箱に入れて、冷ましてからフタをする

コチラはNG行動です。

ご飯を温かいまま弁当箱に詰めると中心温度が下がりにくく、また結露しやすいため水分を微生物に供給することになってしまいます。先に平たい皿などでご飯の温度を下げてから弁当箱に入れることをおすすめします。

Q.『冷蔵庫』で保存していた2日前のチャーハンを、再加熱して食べる

コチラもNG行動です。

セレウス菌は、加熱をしても、乾燥しても、消毒薬のようなものをかけても不活化できないため、冷蔵庫に入れてあっても2日経過しているものは危険。

『冷凍庫』に入れて冷凍保存した場合でも、2~3日以内に食べること。

――もし、食事後に「食中毒かも…」となった場合はどうすればいいのでしょうか?

食中毒に詳しい 平井昭彦教授:

食べてしまって、調子が悪くなったとしても、他にも原因が考えられると思います。

おう吐や下痢も出てきた場合、ちょっと症状をみてもらって、ひどいようならお医者さんを受診していただくと。あとは、水分を多めに取る、(子供の場合)お医者さんに早めに連れて行くということが大切です。

(『サン!シャイン』 2025年8月13日放送より)