現代人の生活に欠かせない「スマートフォン」。

その便利さ故に、ついつい長時間利用してしまいがちですが、それが続くと恐ろしい病気に陥る可能性があるといいます。

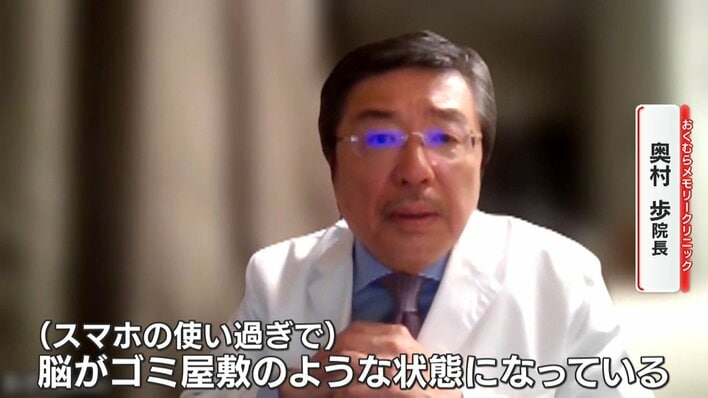

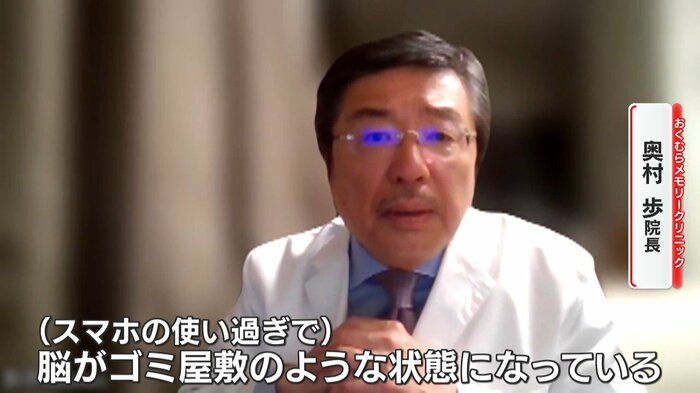

おくむらメモリークリニック 奥村歩医師:

30代~50代と比較的若い方も「スマホ認知症」の方は多いです。

物忘れはひどいし、家事や仕事に支障が出たり、(スマホの使いすぎで)脳の中が“ゴミ屋敷”のような状態になっている。

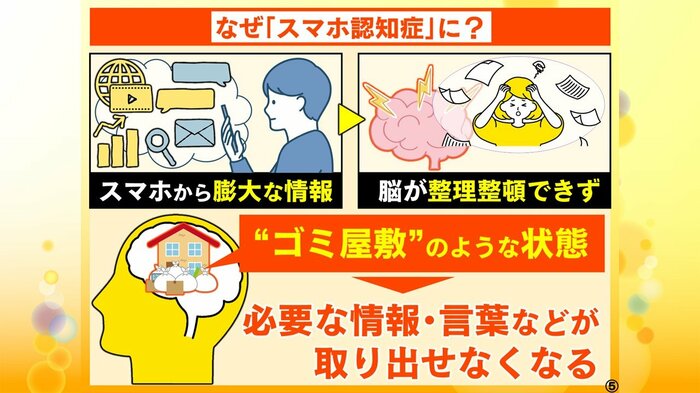

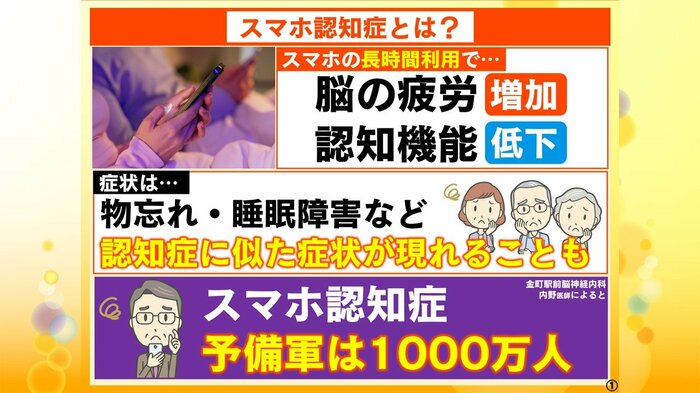

「スマホ認知症」とは、過度なスマホの使用によって脳が疲労し、認知症に似た症状が出る状態のこと。

奥村医師によると、SNSを見たり動画視聴を長時間続けることで、莫大な情報が入り続けると、脳の整理整頓が追い付かず、必要な情報を取り出せなくなってしまうため、物忘れなどの症状が現れるといいます。

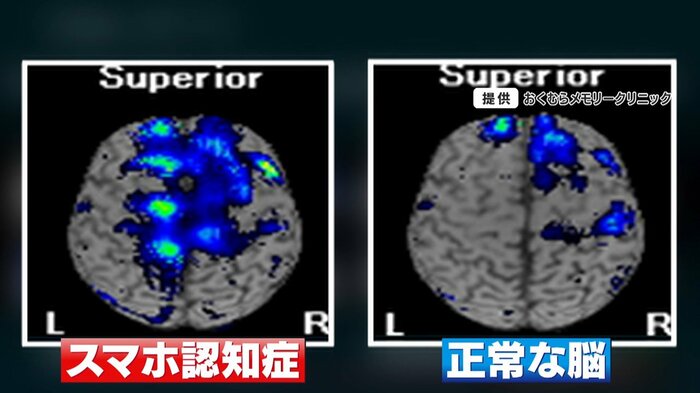

「スマホ認知症」患者の脳機能を撮影した画像を見てみると、正常な状態と比べて脳機能の低下を示す青い領域が広がっているのが分かります。

人の名前が思い出せない…コミュニケーションがうまくいかない

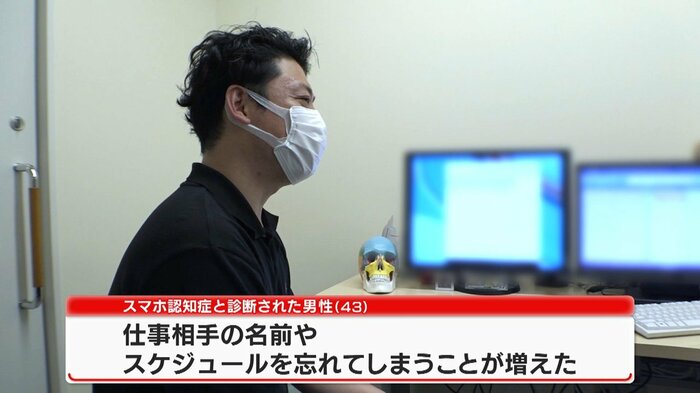

東京・葛飾区にある金町駅前脳神経内科には、「考えがまとまらないことが最近多い」と訴える、40代の患者が訪れていました。

40代男性:

人の名前をパッとすぐ思い出せないとか、あと、スケジュール覚えてないとかそういうのがあったんで、ちょっと心配になって1回診てもらおうかなと思ってきました。

予定を入れていても、当日急にポンと覚えてなくて、その時間になって、相手先から「今日どうしましたか?」っていう連絡もらったりとか。

(寝ている)途中で目覚めたり、寝つきも悪いですし…。

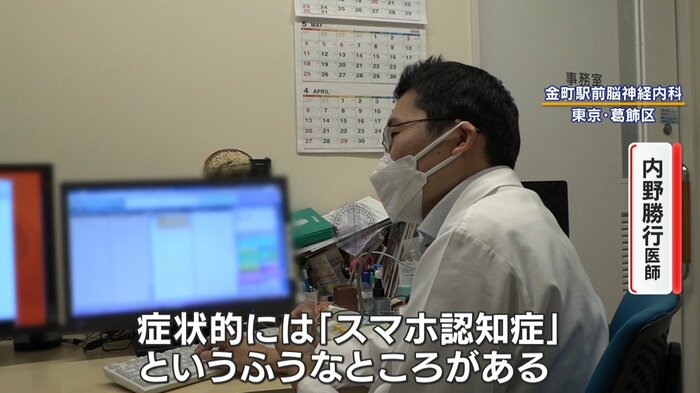

金町駅前脳神経内科 内野勝行医師:

睡眠リズムとか、記憶がちょっとっていうのは、症状的にはだいたい「スマホ認知症」というふうなところがあって。

「スマホ認知症」と診断された男性。1日に平均7時間弱スマホを触る時間があるといいます。

診療中も、机の上に置いたスマホを気にする様子や、何度か触る姿も見られました。

金町駅前脳神経内科 内野勝行医師:

診察中もそうですけど、やはりスマホが気になっているんです。質問とかをすると「あぁそうですね」みたいな感じで。

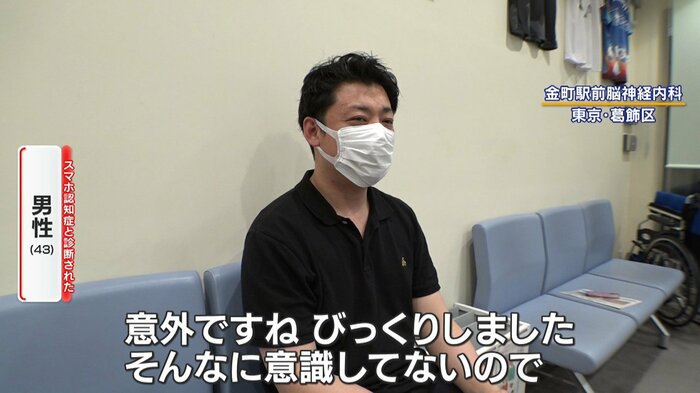

40代男性:

意外ですね。びっくりしました。そんなに意識してないので、スマホにそんな影響されるとは思ってなかったので。

内野医師によると、スマホを使用している人のうち、スマホ認知症の予備軍は1000万人はいるのではないかといいます。

患者の中には、睡眠障害や物忘れだけでなく、コミュニケーションにも影響が及んだという人も。

「スマホ認知症」と診断された40代の女性。

最初は、認知症になった姑の健康や、ゲーム依存になってしまった子供の将来のことを悩み、介護のことなどを調べていくうちに、“ストレス解消”のつもりで別のネットニュースやSNSを長時間見るようになり、多い時にはスマホを1日に15時間ほど使うこともあったといいます。

その結果、自分の気持ちをうまく伝えられない、相手の話を理解できず、会話がかみ合わないなど、コミュニケーションに影響が出てしまいました。

金町駅前脳神経内科 内野勝行医師:

脳というのはそんなに器用ではなくて、たくさんのタスクを一気に処理するのはなかなか難しいです。ですが、スマホを見ているとどんどん情報が入ってきて、そうすると1つ1つを吟味せずどんどん処理してしまおうと脳はしています。そうすると、普通の生活でも考えなしにこの人と会ったときにこうしゃべろうとか考えずにしゃべってしまう。そうすると、人間関係にひずみが出ると。

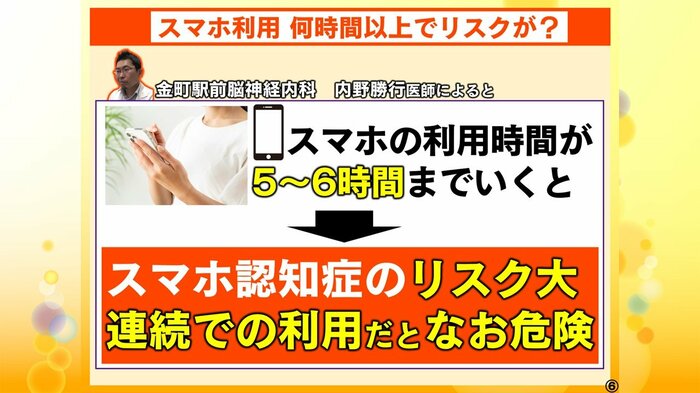

――日頃からどのくらいの時間スマホを使っていると注意が必要でしょうか?

金町駅前脳神経内科 内野勝行医師:

あくまでも仕事上使わざるを得ないということもあると思うんです、このような主体的なものはのぞいて、だらだら漫然と見るような状態で5~6時間以上見てしまうと、脳の機能が落ちてしまいますよと。

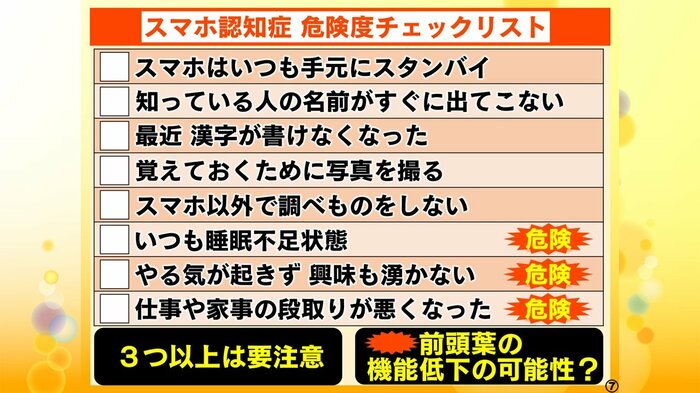

内野医師によると、以下の項目に3つ以上当てはまる方は注意が必要です。特に、最後の3つに1つでも該当している場合、前頭葉の機能が低下している可能性も。

・スマホはいつも手元にスタンバイ

・知っている人の名前がすぐに出てこない

・最近、漢字が書けなくなった

・覚えておくために写真を撮る

・スマホ以外で調べ物をしない

・いつも睡眠不足状態

・やる気が起きず、興味もわかない

・仕事や家事の段取りが悪くなった

スマホ認知症にならないためにできること

情報の処理が追いつかず、起こってしまう「スマホ認知症」。

対策としては、「知らない道をスマホを見ず散歩」「新聞記事スクラップ」「キャンプ」「昼寝」などを行うことで、脳が疲労するのを抑えられるといいます。

――なぜ知らない道を歩くことが対策に?

金町駅前脳神経内科 内野勝行医師:

実は「道に迷う」というのは脳を一番活性化するんですね。海馬という場所の中に自分がどこにいるかを把握する細胞があるんです。その部分を活性化すると脳の内側から頭の中を元気にしてくれますので、自分から主体的に使うと脳は受動的ではなく、脳を動かすことで活性化しますので。

さらに、おくむらメモリークリニックの奥村歩医師によると、「リズム運動」を行うことも効果的だといいます。

一定のリズムで同じ動作を繰り返す「リズム運動」をすることで、脳が省エネモードになり、記憶の整理整頓を助け疲労が回復するといいます。

ダンスなどを行わなくても、「キャベツの千切りをする」「皿洗いをする」「ぞうきんがけをする」などの家事を行う際に、リズムを刻むことを意識して行うと、脳疲労の改善が期待されます。

金町駅前脳神経内科 内野勝行医師:

スマートフォン自体が悪いわけではないです。シニアの方にとっては逆に認知症対策になることもありますので、ぜひうまい距離感を持って、お付き合いいただければなと。

(『サン!シャイン』 2025年4月29日放送より)