いま、インターネットで商品を買った人に対し、「○○ペイ」などのキャッシュレス決済アプリで返金すると見せかけて、逆に送金させる新たな詐欺手口が急増しています。

その名も“ペイ詐欺”。

国民生活センターによると、“ペイ詐欺”の相談件数は去年から急増。多い時は1ヵ月で500件以上にのぼります。

その巧妙な手口とは?だまされないための対策をお伝えします。

“ペイ詐欺”の手口

身近なネットショッピングに潜む危険…。

「サン!シャイン」が取材したのは、去年12月にキャッシュレス決済での返金をもちかけられた男性。

キャッシュレス決済で返金をもちかけられた男性:

1985年の当時の映画DVDを探しておりまして、多分海外のサイトなのか、ちゃんとした通販サイトだろうと思って。金額も1万400円という安くもないけど高すぎもなく妥当な金額だと思ったので、銀行振り込みをオンラインですぐ済ませたんですけども…。

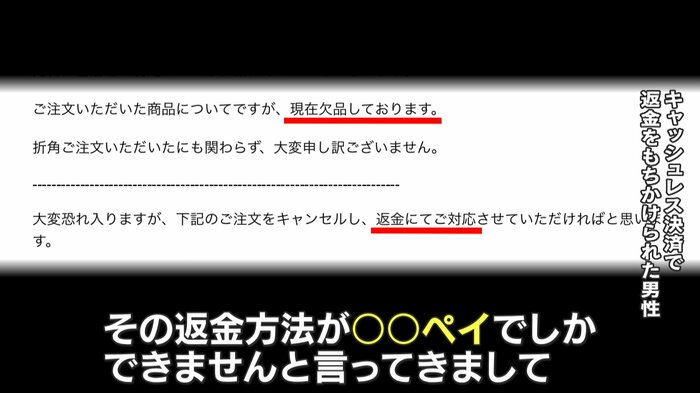

商品を購入した数日後、業者からメールが…。

返金をもちかけられた男性:

「商品の在庫がなかったので返金します」とメールが来まして、その返金方法が○○ペイでしかできませんと言ってきまして。

「在庫がないので返金する」という連絡。

男性は、指定されたキャッシュレス決済アプリ「○○ペイ」をダウンロード。返金手続きを進めていたといいますが…。

返金をもちかけられた男性:

私は指定された銀行口座に振り込んだのに、なんで返金は○○ペイでしかできないのか違和感を覚えたんです。

銀行振り込みで対応してくれっていう形でやったんですけども、そこから一切連絡もつかなくなってしまったという状況ですね。

違和感を覚え返金に応じなかったところ、業者とのやりとりが途絶え、代金は戻ってきませんでした。

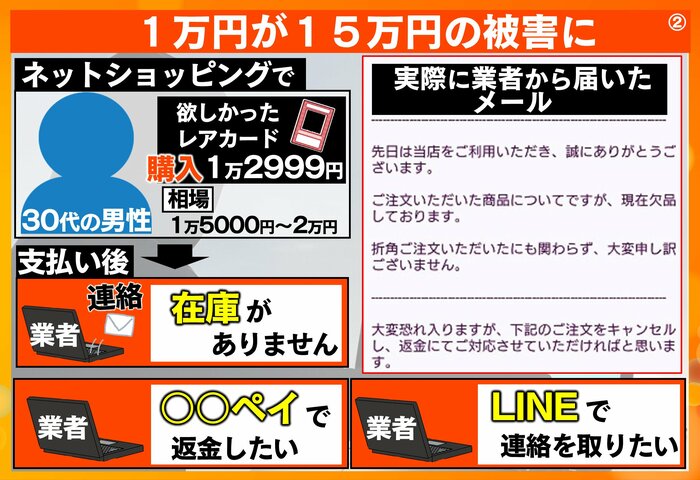

1万円が15万円の被害に

一方、別の「○○ペイ」での返金に応じてしまった30代の男性のケース。

ネットショッピングで、欲しかったカードゲームのレアカードを発見。相場が1万5000円から2万円の商品が1万2999円と安くなっていたため、個人で運営されているようなサイトで購入しました。

すると購入後、販売業者から「在庫がありません ○○ペイで返金したい」というメールが届きます。

その返金手続きのやりとりで使われるのが「LINE」です。

詐欺業者から次々と、メッセージ、さらにLINE電話に誘導され、指示が送られてきたといいます。

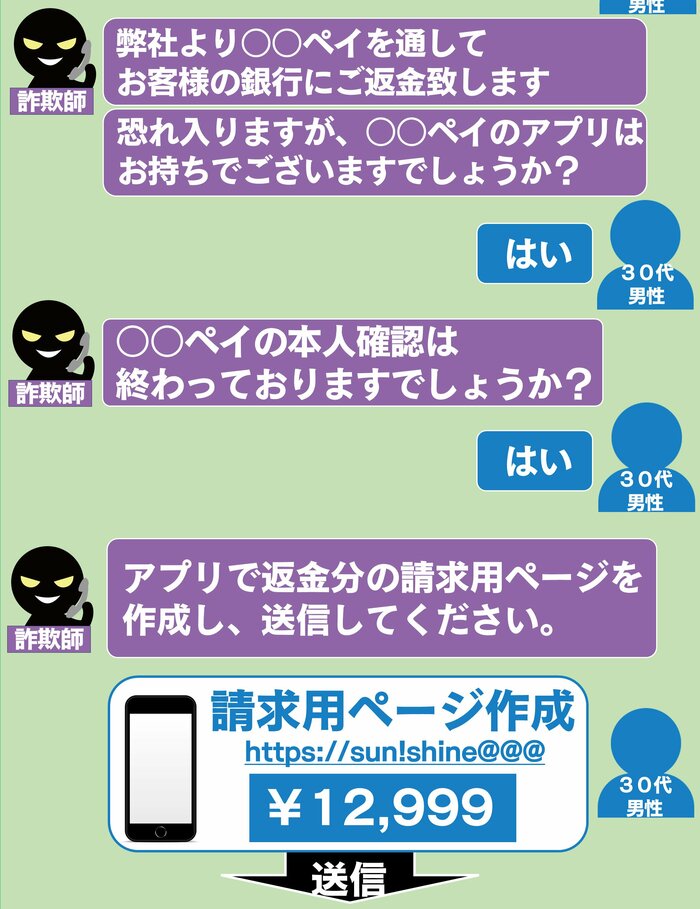

〈LINEのメッセージ〉

詐欺師「アプリで返金分の請求用ページを作成し、送信してください」

男性が1万2999円の請求用ページを作成し、送信すると…

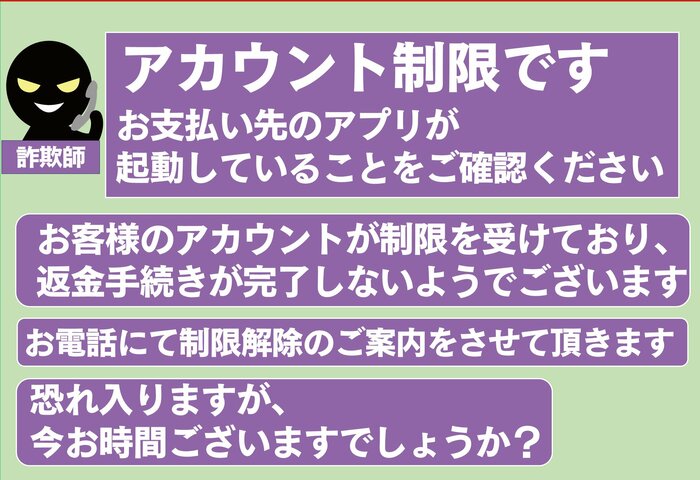

詐欺師「お客様のアカウントが制限を受けており、返金手続きが完了しないようでございます」

「お電話にて制限解除のご案内をさせて頂きます」

手助けするような口ぶりでLINE電話に誘導します。

〈LINE電話〉

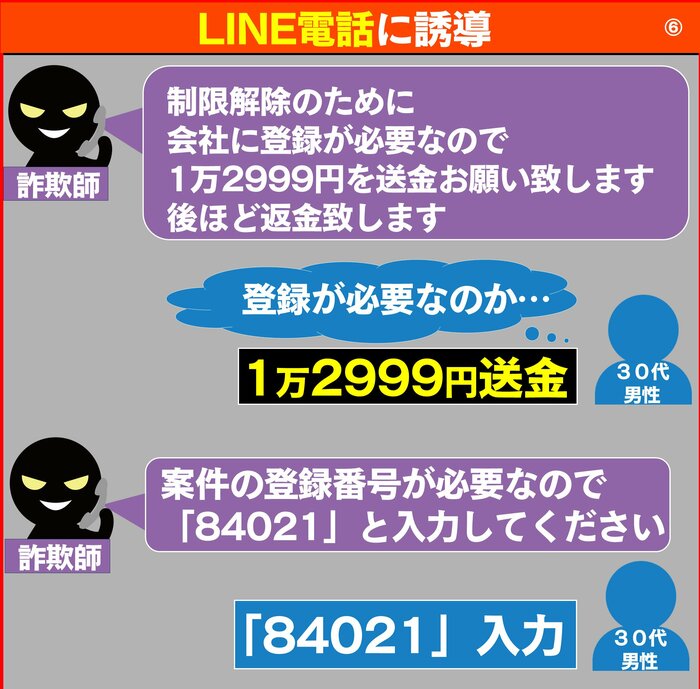

詐欺師「制限解除のために会社に登録が必要なので、1万2999円を送金お願いします。後ほど送金します」

男性は登録が必要なのかと思いつつ1万2999円を送金。ここから手口が巧妙化していきます。

詐欺師「承認番号が必要なので『84021』と入力してください」

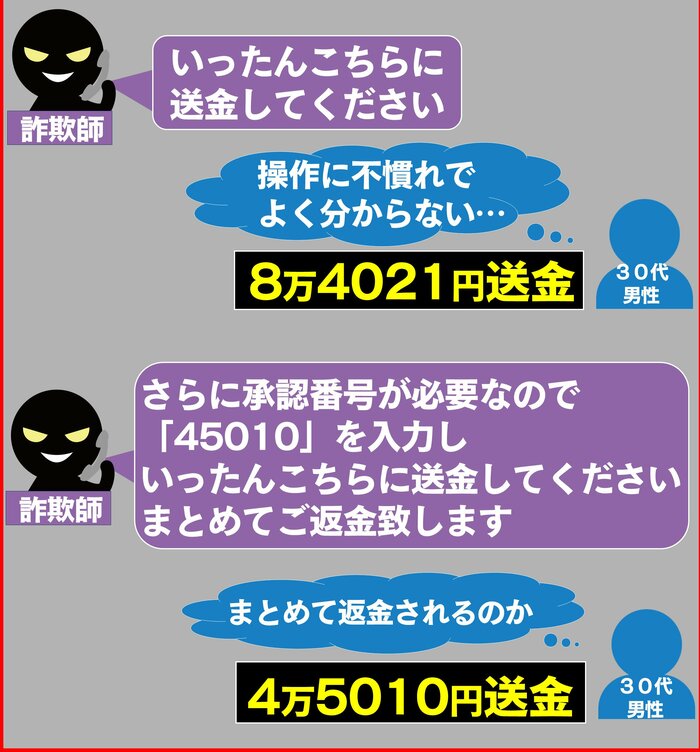

「いったんこちらに送金してください」

「さらに承認番号が必要なので『45010』を入力し、いったんこちらに送金してください。まとめてご返金致します」

登録番号や承認番号といった、それっぽい5ケタの数字を金額欄に打ち込ませて二重三重に送金させるという手口。

男性は操作が不慣れでよく分からず指示に従ってしまい、手続きを進めると、返金どころか、逆に15万円をだまし取られてしまったというのです。

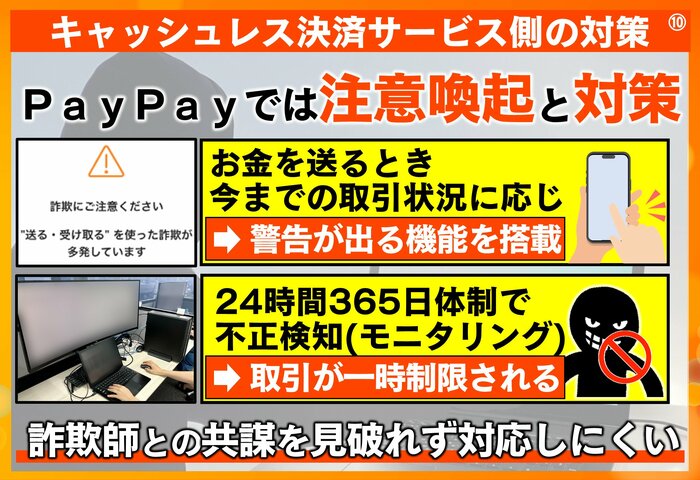

キャッシュレスサービス側の対策

被害急増を受け、キャッシュレス決済サービス側も対策を講じています。

スマホユーザーの約3分の2が利用しているというPayPayでは、注意喚起と対策を行っています。

お金を送るとき、今までの取引状況に応じ警告が出る機能を掲載。

24時間365日体制で不正検知(モニタリング)を行っています。検知した場合は取引が一部制限されます。

しかし、詐欺師と被害者が共謀しているケースは見破れず対応しにくいという現状もあるといいます。

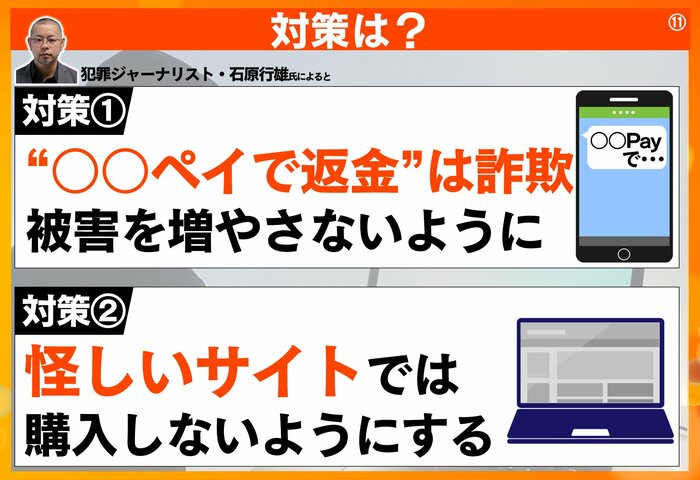

では、被害に遭わないためにはどうしたらいいのでしょうか。

ITジャーナリストの三上洋氏と犯罪ジャーナリストの石原行雄氏に聞きました。

犯罪ジャーナリスト 石原行雄氏:

いま非常にはやっていますから、「○○ペイで返金します」と言われた時点で詐欺だと思ってくれていいです。

特に、代金を○○ペイで払ってないのに○○ペイで返金しますと言われたら、それはもう絶対詐欺と思ってもらって間違いないです。

SPキャスター 杉村太蔵氏:

ネットショッピングの詐欺を見破る方法はありますか?

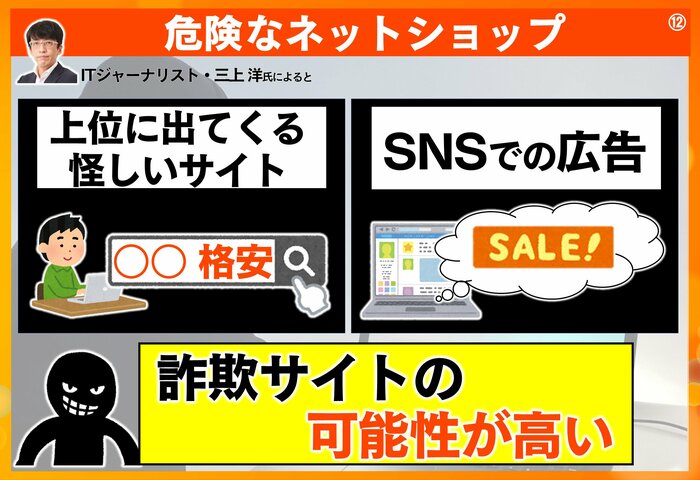

ITジャーナリスト 三上洋氏:

大手の検索サイト上でキーワード検索しないことです。

例えば、「(ブランド名) 格安」と検索すると、上位の20サイトくらいの間に詐欺サイトがいっぱいあるんです。これは、詐欺サイト側がそういう検索結果に出るように一生懸命努力をしている。なので、検索サイトで検索すること自体がまず怖い。

あと、SNSの広告です。いま、詐欺業者側が犯罪収益を元にSNSに広告を出しているので、めちゃくちゃ安いブランド割安商品みたいなのを出している。

とてもインターネットの仕組みを否定するようですが、大手の検索サイトでの検索、SNSの広告はいま怖いので触らない方がいいです。

峯村健司氏:

つい「格安」とか入れて調べちゃうんですけど…どういうサイトで調べたらいいんですか?

ITジャーナリスト 三上洋氏:

必ずトップに出てくるAmazon、楽天、Yahoo!など、大手のショッピングサイトから買ってください。もしトラブルがあったとしても、補償してくれます。

(『サン!シャイン』 2025年4月3日放送より)