今週末、3連休も寒~い日が続く見込みの日本列島。

寒さがこたえる日には、朝布団から出るのがつらかったり、せっかく風呂で温まっても寝るときに手足が冷たくて寝付けなかったり…そんな経験はありませんか?

今回は、体を温めることに特化した“温活士”で、鍼灸師でもある川﨑真澄さん(グラン治療院東京院長)に「体を温めるポカポカ術」を伝授してもらいました!

①手足が冷えていたらおへその下を温める!

冬の季節に、よく手足の冷えに悩まされる方もいるのではないでしょうか。

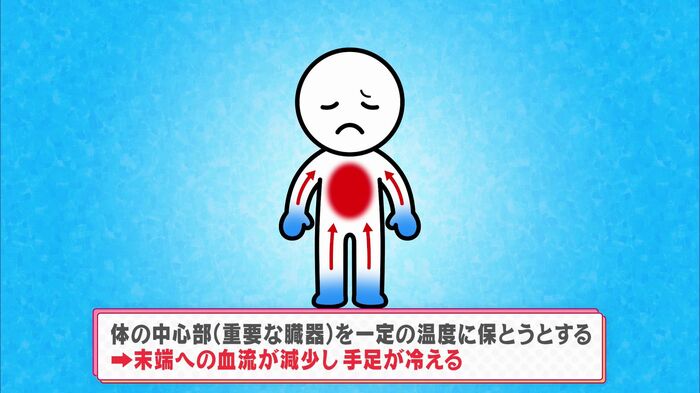

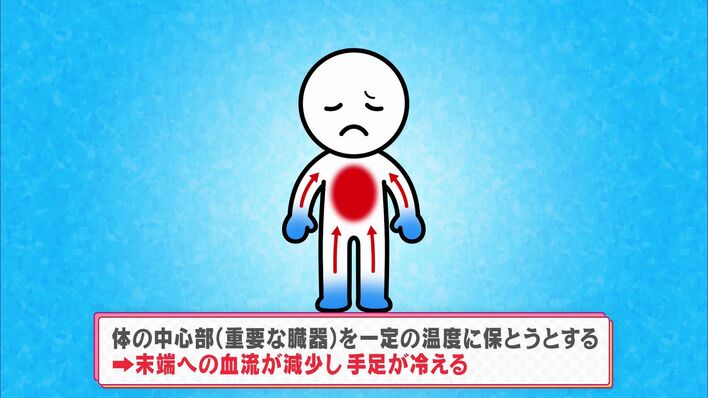

実は、寒さを感じると、体は「体の中心に熱をためて重要な臓器を守る」という生理現象が働き、末端への血流が減少して手足が冷たくなってしまうのです。

しかし、おへその下をカイロなどで温めると、この生理現象が緩和され、全身の血流がよくなり、手足が温まるといいます。

この方法は、朝起きたときだけでなく、日中手足が冷たいと感じたときにも効果的!

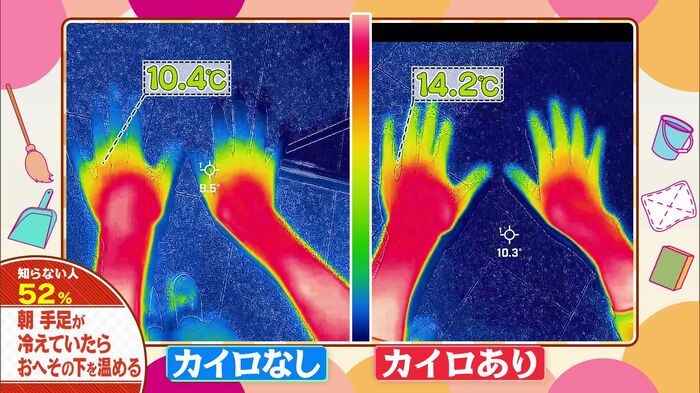

実際に、外気温10度の場所で、おへその下にカイロをつけて温めるときと、何も付けないでいたときの指先の温度を比較してみます。すると…

約30分後、サーモグラフィーで見てみると、カイロをつけていなかった方は指先が青くなっていているのに対し、カイロをつけていた方は黄緑色に。

おへその下にカイロをつけて温めると、手が全体的に温まっているのが分かりました!

この方法は、カイロがない場合でも、お湯を入れたペットボトルやホット飲料をおへその下に当てても同じ効果が得られるといいます。

ただし、長時間使用すると低温やけどのリスクがあるため、2時間以上温める場合は位置をずらすなど、注意が必要です。

②肩甲骨の間にカイロを貼って血流UP!

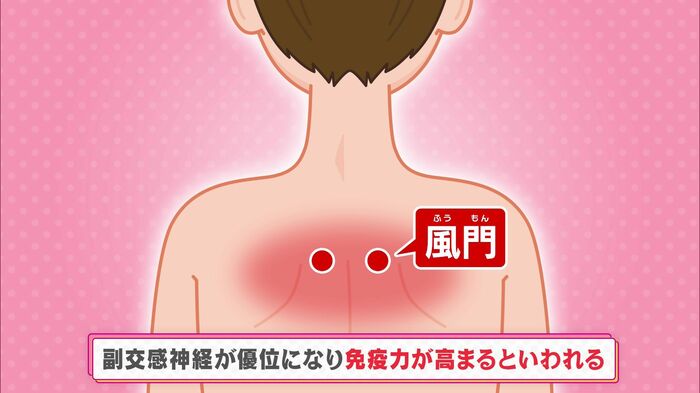

ちなみにカイロを使った体温アップ術には、もう一つ興味深い方法が…それは、肩甲骨の間にカイロを貼ること!

川﨑真澄さん:

ここ(肩甲骨の間)には風門と呼ばれるツボがあるんですけど、風の邪気が入り込みやすい場所と言われています。ここが冷えてしまうと血流が悪くなり、免疫機能の低下にもつながりやすくなります。

「風門」の周辺には、自律神経の調整に関わる機能があり、温めることで副交感神経が優位になり、免疫力が高まるといいます。

肩甲骨の間のツボ「風門」にカイロを貼って風邪予防をしてみるのも良いかもしれませんね。

③体を温めるにはさゆよりもルイボスティー

体を温めるときに飲む飲み物といえば、多くの人がさゆを思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし、川﨑さんによると、さゆよりもルイボスティーがおすすめだといいます。

川﨑真澄さん:

さゆ自体もとてもいいものではあるんですが、ルイボスティーはアスパラチンやケルセチンと呼ばれる抗酸化作用のある成分が含まれています。代謝や血流をよくするのでさゆよりもより効率よく温められます。

コンビニなどでも見かけることが多くなったルイボスティー。

これを電子レンジなどで温めて飲むと、白湯よりも体を温めることができるそうです。

実際に白湯とルイボスティーを飲み、10分後の体の表面温度を比べてみると…白湯を飲んだ方は約35度で効果はあるものの、ルイボスティーを飲んだ方は約36.5度で、より体を温めるという結果になりました。

ちなみに、ルイボスティー以外にもシナモンティーもおすすめだそうです!

④入浴中の「ふくらはぎマッサージ」で冷え防止

せっかくお風呂に入って体を温めても、浴室を出た瞬間にすぐ手足の先が冷えてしまう…そんな経験もあるのではないでしょうか?

そんなときに効果的なのが、入浴中に「ふくらはぎ」をほぐすこと!

川﨑真澄さん:

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれています。ポンプのような役割があるので血液の流れをよくして温かい状態を持続することができます。

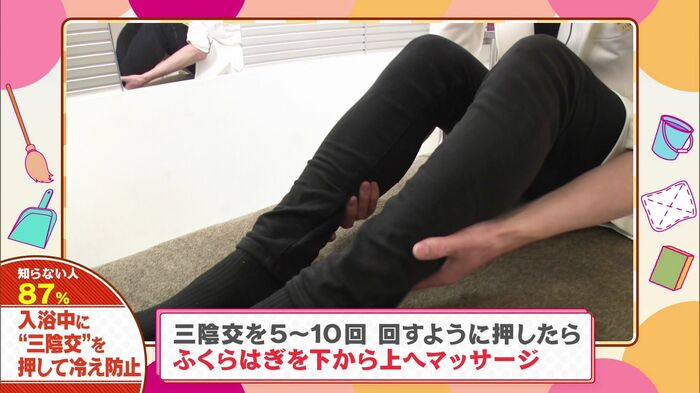

ふくらはぎは、下半身の血液を心臓に戻すポンプ役を果たしています。

この働きを促すためにマッサージをするのですが、ただマッサージするだけではありません。

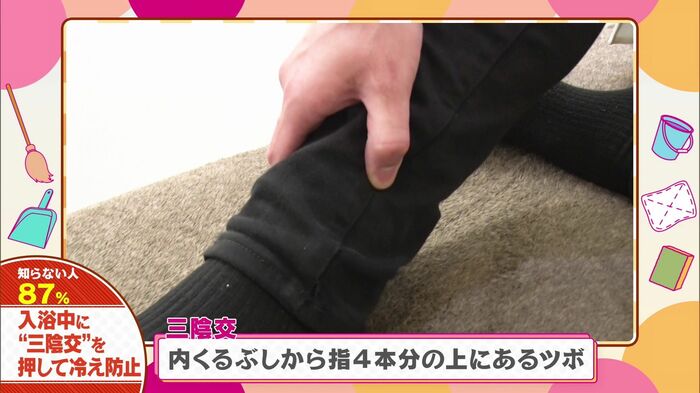

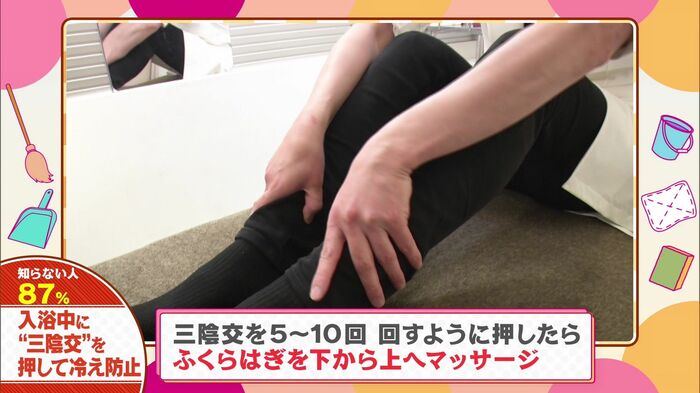

重要なのは、マッサージ前に「三陰交(さんいんこう)」という血行を促進するツボを押すこと。

三陰交は内くるぶしから指4本分上の骨際にあるツボ。

ここを5〜10回ほど押します。

そのあと、ふくらはぎを下から上へマッサージ。

血液を心臓へ戻すように両手でさすったり、軽く揉んだりします。

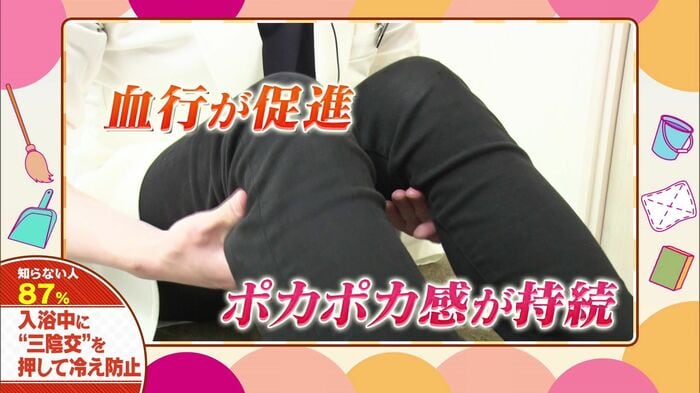

このようにすることで、ただふくらはぎをマッサージするよりも血行が促進され、入浴後もポカポカ感が持続するといいます。

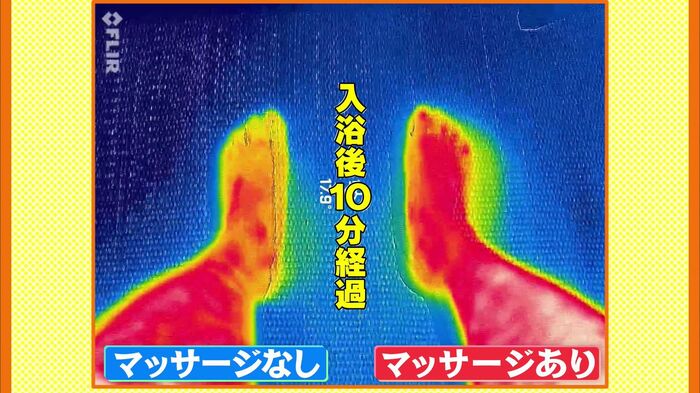

実際に、入浴中に三陰交を押してふくらはぎをマッサージした足と、していない足を比べてみました。

入浴後10分経った状態をサーモグラフィーで見てみると、マッサージしてない足は指先や甲が黄色やオレンジになっているのに対し、マッサージをした方は、足全体が真っ赤に!

ふくらはぎをマッサージしただけで、はっきりとした差が出るので、これは試す価値がありそうですね。

(『ノンストップ!』 2025年2月18日放送より)