紙芝居や劇で… 子ども向けに伝えようとしてきた人たち

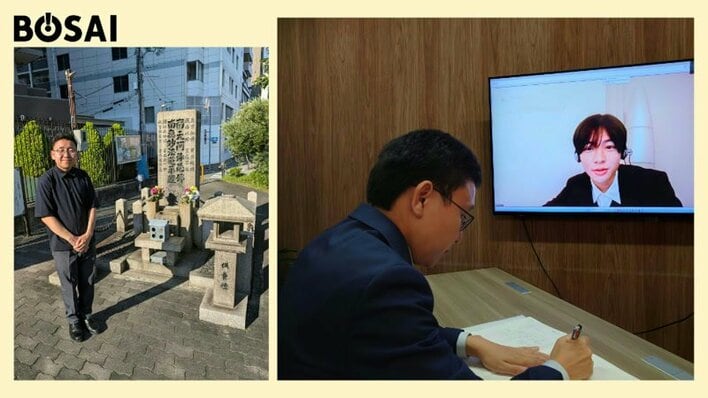

堀元アナ:

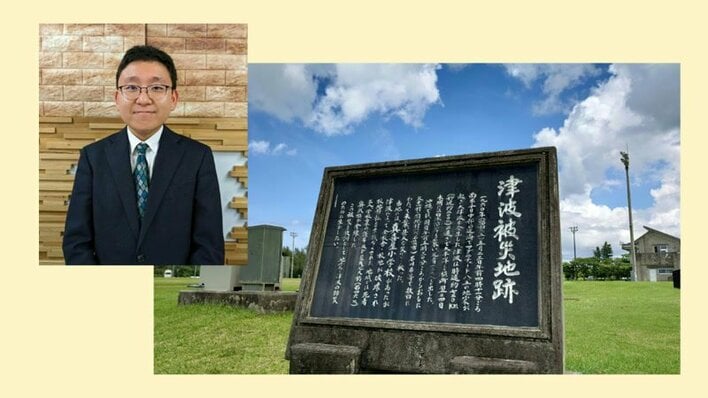

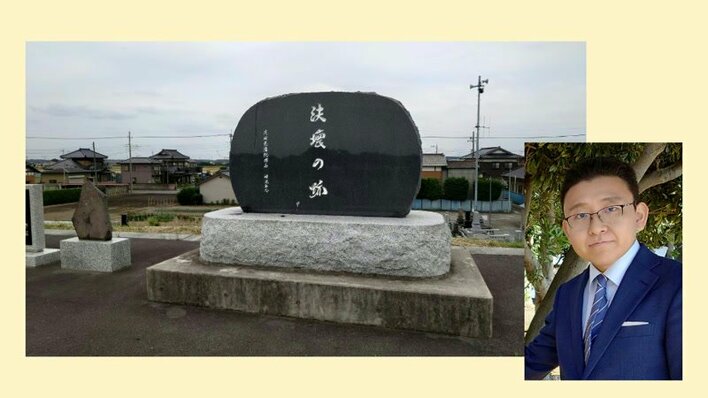

地域を歩いていても、地図に載っていない石碑もあったり、公民館の壁に当時浸水した高さを示す水位標があったり、遺構はほかにもたくさんありました。

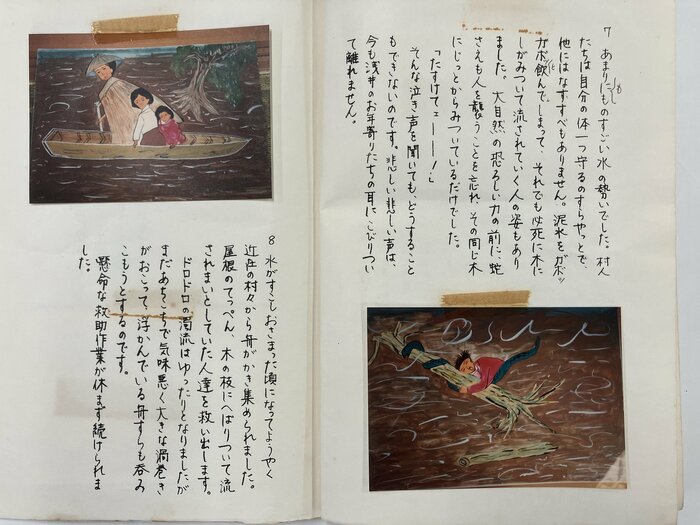

そして、閉校する前の浅井小学校では、庄川洪水について学ぶ授業もあったようで、跡地のコミュニティセンターには、小学校から引き継いだ資料が残っていました。

浅井の婦人会の人たちが作った、紙芝居、劇の台本、版画、立派な刺繍で4コマ漫画のように描かれた、洪水から復興までの様子…。一生懸命縫ったんだと思います。

――強い思いが伝わってきます。劇は、どんな内容ですか?

本当に怖い洪水だったということがよくわかる表現の仕方が、こんなにいっぱいあるんだなと思ったぐらいです。「真っ赤な泥水がドドドドドーッ!と浅井の村を呑みこみ始めた」「二、三十頭もの赤馬が両の前足をもたげて大きくいななき、一斉に襲いかかってくるみたいやったちゃ」

――印象的なのが、「やったちゃ」もそうですが、富山の地元の言葉で語っていることです。やっぱり親しみはありますか?

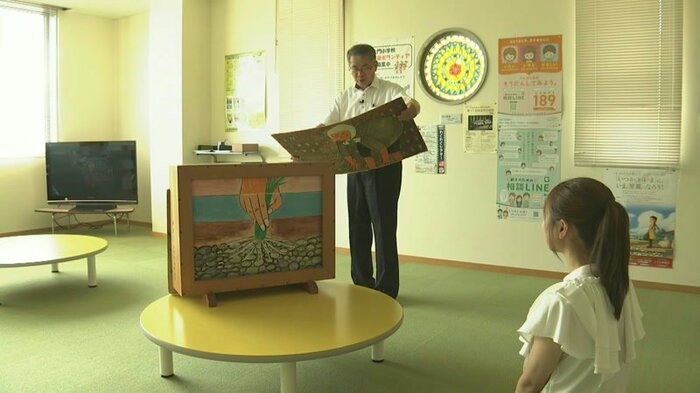

小さい子にこの災害を知ってほしかったんじゃないかなと思います。小さい子に絵本を読む時って、もう伝わるように伝わるように、しゃべると思うんですが、そういった意味もあるのかなと。馴染みのない言葉で伝えられても困るんじゃないですかね。

ただ、最近は紙芝居も、あんまり出番がないようです…。

地元の方に聞いたら、「なんでいま、取り上げてくれるの?」という反応が一番大きかったです。もっと早く伝えてほしかったと思っていらっしゃるのかもしれません。

石碑を守っている方は、地元の大学と提携して、富山の洪水について文献を探りながらまとめたり、子どもたちに知ってもらうための活動を続けたりしているそうです。

地域の特徴から考える…庄川洪水の教訓とは?

――庄川洪水のことを知って、気象予報士として感じたことはありますか?

もういつ何が起こるかわからないのがいまの気象状態なので、 治水が進んでいる富山県の川でも、気をつけないといけない点が2点あると思いました。

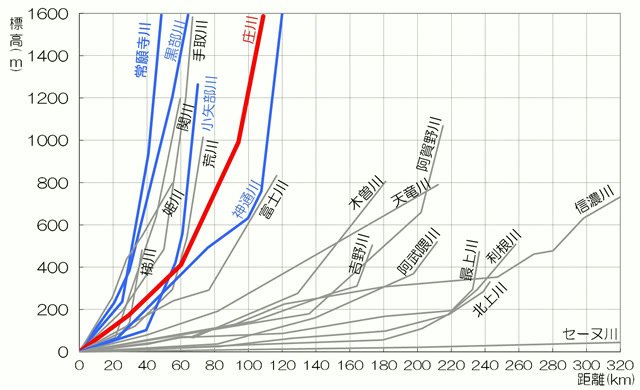

1つは、庄川に限らず、富山県は急流河川が多いことです。山から海までの勾配がきつくて川の流れを速めていて、ほかの県よりも本当に勢いが強いんですね。だから流れが強いから「削る力」も強くて。堤防があったとしても、堤防を削ってしまうことが一番大きな問題です。そこから一気に溢れて被害が大きくなります。

――広い関東平野の場合、上流で降った雨が下流に影響するまで時間がかかることに警戒しないといけないのですが、急流河川が多い富山ならではの特徴が興味深いです。2点目は何ですか?

長時間同じ場所で雨を降らせる「線状降水帯」のかかり方によって、水位が一気に上がる可能性があることです。富山県の川は南北に流れているので、川に沿うように、縦に降水帯がかかったときが本当に恐ろしくて、下流でも大雨、上流でも大雨になると一番危険だと思います。

庄川洪水では上流の山のほうで大雨が降って、下流で被害が出ましたが、「○○市」のような、人がひいた境界に応じて洪水が起こるわけではないため、流域全体で対策を考えることも大切です。また改めて、地域の特徴に応じて学ぶ大切さを痛感しました。