PMSの症状は人それぞれ 周りと比べる必要はない

PMS(月経前症候群)とは、生理3〜10日前ごろからあらわれる身体的・精神的な不調のこと。PMSの症状は200種類にまでおよぶと言われています。

イライラ、気分の落ち込み、理由もなく涙が出るなどの精神的な不調のほか、むくみ、頭痛などで日常生活に支障がある人など、症状は人それぞれです。

日本産科婦人科学会によると、生理のある日本人女性のうち、PMSの自覚症状を持っているのは約70~80%。多くの女性がPMSに悩んでいますが、症状の種類や程度も人によって異なります。周りに相談しづらいことに加えて、生理がくるとPMSの症状は消えてしまうため、つい“我慢しておけば問題ない”と思いがちです。

身体的な不調

米国産婦人科学会(ACOG)のPMSの診断基準では、PMSの身体的症状として、以下の症状が示されています。

身体的症状

・乳房緊満感・腫脹(※腫れ)

・腹部膨満感

・頭痛

・関節痛・筋肉痛

・体重増加

・四肢の腫脹・浮腫(※むくみ)

公益社団法人 日本産科婦人科学会「産婦人科診療ガイドラインー婦人科外来編 2023」より

これらの症状は程度に個人差があり、感じる症状も人それぞれではないでしょうか。

精神的な不調

米国産婦人科学会(ACOG)のPMSの診断基準では、PMSの情緒的症状として以下の症状が示されています。

情緒的症状

・抑うつ

・怒りの爆発

・易刺激性(※かんしゃく)・いらだち

・不安

・混乱

・社会的引きこもり

公益社団法人 日本産科婦人科学会「産婦人科診療ガイドラインー婦人科外来編 2023」より

また、中には衝動的な行動をしてしまう人もいます。自分の気持ちや行動がコントロールできず、自己嫌悪に陥ってしまうのはつらいものです。

特に、精神的な症状が重くなった状態をPMDD(月経前不快気分障害)と呼びます。うつ病などの精神疾患ではないかと疑うほどの落ち込みやいらだちがあらわれる場合もありますが、PMDDでは生理が始まると徐々に症状が消えていくのが特徴です。

PMSの原因とは?

女性ホルモンやストレスなどが関係していると言われているものの、実はPMSのはっきりとした原因はまだわかっていません。

通常は、卵巣から分泌されているエストロゲンとプロゲステロンという2種類の女性ホルモンのうち、プロゲステロンが増える時期にPMSの症状があらわれます。ただしPMSの症状の有無には個人差があるため、その人の体調や日常のストレス、環境なども関与しているのではないかと考えられています。

排卵がある場合には、排卵後に妊娠の準備をするプロゲステロンの分泌量が増加。受精卵が着床しやすいように子宮内膜を厚くします。

プロゲステロンには体温を上げる働きがあるため、プロゲステロンが増えると体温が上がり、基礎体温では高温期を示します。また、プロゲステロンの分泌増加によって乳腺が発達し、水分を蓄えるために、乳房の張りや手足のむくみなどの症状が生じやすくなります。

さらに生活習慣の乱れやストレス、喫煙なども、PMSに影響を与える可能性があると報告されています。

まずは自分の“生理周期”と“PMSの症状”について知ることが大切

生理は毎月やってくるものなので、PMSを改善したいなら自分の症状としっかり向き合っていくことも大切です。そのために、まずは“生理周期”とあらわれやすい“PMSの症状”を把握しておきましょう。

PMSの症状は200種類以上あると言われており、あらわれ方は人によってさまざま。症状がひとつだけの人もいれば、同時に複数あらわれる人もいます。

症状が違えば対処法も変わるので、自分に合った対処法を探るためにも、メモやカレンダー、アプリを使ってまずは3ヵ月ほど記録をとり続けてみましょう。生理日・PMSの症状の有無はもちろん、具体的な症状やつらさ(強さ)を10段階で記載しておくのもおすすめです。記録があれば、医療機関を受診するときにも診断の手がかりになります。

PMSの対処法にはどんなものがある?

個人差があるだけでなく、同じ人でも月によって症状が異なるPMSは、対処法をたくさん知っておくことが解決の糸口になります。つらいPMSを我慢・放置してしまう人も多いですが、適切に対処すれば上手にコントロールできます。

日常生活で実践できることから、薬でのケアまでさまざまな対処法があるので、自分に合ったものから取り入れてみましょう。

日常生活で実践できること

PMSを対策するなら、できるだけ日常生活でケアしていくことが大切です。毎日のケアが難しければ、症状があらわれやすい生理10日前からを目途に次の対処法を実践してみてください。

まず意識したいことは、規則正しい生活やバランスのよい食事、適度な運動、そして禁煙です。

バランスのよい食事で、三大栄養素である糖質・タンパク質・脂質をはじめ、ビタミン、ミネラルなどをきちんと摂る必要があります。

また、生理前に予定や仕事を詰め込みすぎないことも対処法のひとつ。スケジュールに余裕を持たせることで、PMSでつらいときに無理をせずに過ごしやすくなります。大事な予定を生理前に入れないなどの工夫をしてみてもよいでしょう。

低用量ピルや漢方薬が合う人も

PMSの症状によっては、セルフケアのみでの改善が難しいこともあります。PMSの症状は自分で気がつかないことも多いため、家族やパートナーに指摘されたら自分でも生活を振り返ったうえで、婦人科での相談も考えてみましょう。

婦人科では、女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンを配合した低用量ピルでの治療もよく行われます。服用している間は女性ホルモンの変動が抑えられるため、PMSの症状の緩和が期待できます。また、PMSの症状によっては漢方薬や抗うつ薬などが処方されることもあります。

ただし、低用量ピルを服用すると頭痛や吐き気などの副作用が出る人もいます。また、まれに血栓症を引き起こすことがあるため、飲み始めの3ヵ月間は特に体調の変化に注意が必要です。体調に変化があれば必ず医師に相談しましょう。

ピル服用にあたっては“40歳以上の方”、“喫煙者”、“肥満の方”、“片頭痛がある方”など服用に注意が必要な人もいますので(OC・LEPガイドライン2020年度版より)、医師に相談しましょう。また、ピルの服用は50歳までとされています。

婦人科への受診が難しい場合には、市販薬を試すという方法もあります。ドラッグストアや通販でも、漢方薬やPMS改善のためのサプリメントを購入できます。さまざまな種類があるため、購入する際は薬剤師や登録販売者に相談してみてください。

みんなのPMSとの付き合い方は?

PMSの症状は人によって種類や程度が異なります。そこで今回は、全国の15〜60歳の女性300人に生理前の症状に関する調査を行いました。

同アンケートでは、生理前に精神的な不調を訴える人が多いことがわかりました。さらに、症状は複数出ていることや、PMSの対処法が“特にない”という人もいました。一方、自分なりの対処法を実践している人も多く、さまざまな対処法を回答してもらいました。

PMSはある?あてはまる症状は?

今回はインターネット上で、15〜60歳の女性300人に“生理前の症状に関する調査”を実施しました。

まず、PMSの自覚症状があると答えた女性は半数以上の168人。そのうち、PMSが始まる時期については“2〜3日前”と答える人が60人と最も多く、“7日以上前”と回答した人は35人でした。また“1日前”や“不定期”と答える人もおり、個人差が大きく、月によって症状のあらわれる時期が異なることもあるようです。

PMSの症状は多岐に渡り、特に精神的な不調を感じている人の多さが明らかに。6割近くの人が“イライラや怒り”を感じていて、ほかにも“気分の浮き沈みが激しくなる”、“眠気”、“集中力の低下”など、日常生活にも支障が出やすい症状が多く見られました。

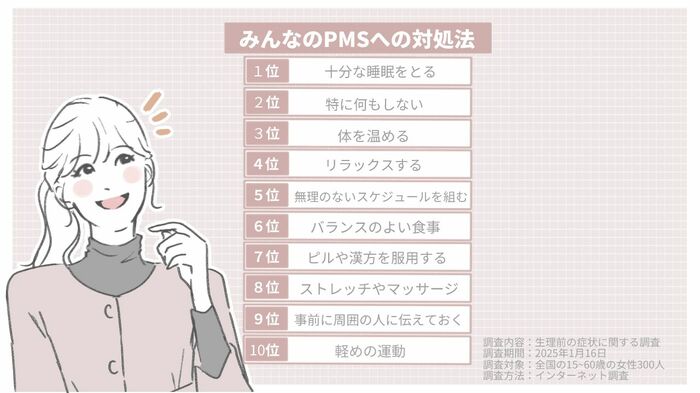

みんなのPMS対処法は?

同アンケートでPMSの対処法についても調査した結果、84人の人が対処法の効果があったと回答しています。対処法の1位は“十分な睡眠をとる”でした。

アンケートの回答でも多かったPMSの症状に“眠気”がありますが、生理前はプロゲステロンの分泌量が増えて基礎体温が高くなります。

睡眠リズムは、深部体温が下がると眠気が来るという1日の体温変化によって発生しますが、生理前は常に体温が高く、睡眠の質が悪くなることがわかっています。

その結果として日中に眠気が襲ってくることもひとつの理由のため、普段よりも多く睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを整えましょう。

ほかにも“ストレス軽減のためにリラックスする”、“生理前は無理のないスケジュールを組む”のように、精神的な不調にうまく対処している人もいます。

また多くはありませんが、専門家への相談を通して低用量ピルを服用している人や、心療内科で治療している人も見られました。低用量ピルを服用したことのある人のうち、6割近くの人が“ピルでPMSの症状が緩和したことがある”と回答しました。

しかし、50名の人がPMSの症状の対処法について“特にない”と回答する結果に。もし、PMSの症状がつらいのにただ我慢しているのであれば、セルフケアや婦人科での相談も検討してみるとよいでしょう。

つらいと思ったら婦人科に行こう

すべての女性にPMSの症状があるわけではありません。また、症状の種類や程度も人によってかなり異なるため、周りと比べる必要も全くありません。

まずは自分のPMSの症状を記録して“自分にはこんな体調の変化があるんだ”と受け入れるだけでも楽になります。

記録ができたら、自分に合った対処法を見つけて少しずつ実践してみましょう。生理前から生理中は予定や仕事量を調整して、なるべくゆっくりと過ごすのもおすすめです。我慢せず周りを頼るのも悪いことではありません。身近な家族やパートナー、信頼できる友人や職場の人に相談してサポートしてもらいましょう。

つらいと思ったり、生活するうえで支障が少しでも出たりするなら受診のタイミング。低用量ピルなどの治療薬で対処できる場合もありますので、我慢せずに婦人科で相談しましょう。

この記事の監修者

婦人科医・医学博士|鈴木 美香 医師

— プロフィール —

産婦人科医・医学博士。婦人科、女性医学、漢方医学を専門とし、予防医療や労働衛生にも精通。多数の専門医資格を持ち、聖隷健康サポートセンターShizuokaの所長として活躍。国際学会での受賞歴もあり、共著書「フローチャート女性漢方薬」を出版。静岡県立大学客員教授も務め、女性の健康管理と予防医学の普及に尽力している。

— 経歴 —

浜松医科大学医学部卒業

浜松医科大学大学院修了

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部がんセンターなどの勤務を経て

現在、聖隷健康サポートセンターShizuoka所長

特定非営利活動法人くすり・たべもの・からだの協議会副理事長も務める