日頃から運動をしている人には、多くの人が健康な印象を抱きます。しかし実際には、身体を酷使する女性アスリートの多くが、月経不順や無月経に悩んでいるといいます。女子バレーボール選手として大活躍した大山加奈さんも、その1人。

日本代表としてオリンピック・世界選手権・ワールドカップの三大大会すべての試合に出場し、現役時代は“パワフルカナ”の愛称で親しまれた大山さんも、現役中は生理痛などの女性ならではの不調を周囲に相談できず、我慢してやり過ごすしかなかったといいます。

そして引退後、2015年に30歳で結婚した大山さんは、2021年、36歳の時に双子の女児を出産。約5年に及ぶ不妊治療を経て出産に至るまでにも、様々な悩みがあったと話します。

そんな大山さんと、“女性アスリート外来”を開設し、女性トップアスリートの婦人科問題に取り組んできた能瀬さやか医師(ハイパフォーマンススポーツセンター 国立スポーツ科学センター)が対談。

大山さんが現役アスリート時代に感じた女性ならではの悩みや、引退後の妊活時代に感じた後悔などの実体験をもとに、能瀬先生と“スポーツに励む女性ならではの健康管理のポイント”をテーマに語ってもらいました。

大山加奈「生理痛は我慢してやり過ごすものと…」現役時代の悩み

──現役時代は将来の妊娠を見据えた健康管理を意識していましたか?

大山:

私はもともと基礎体温がガタガタで安定しておらず、34度台の時もあったり、腰の手術をしたりと、それらが妊娠にどう関わってくるかは分からなかったものの、何となく自分は妊娠しにくい身体なのではないかと思っていました。ただ、だからと言って特別な対策をしていたわけではありません。

──女性ならではの悩みを相談できる相手はいましたか?

大山:

常に評価にさらされている環境だったので、プライベートの悩みはもちろん、体調面、メンタル面でも、不調は弱さと捉えられてしまう事もあり、そもそも人には相談しにくい環境でした。特に生理痛はみんなにあるものだと思い、我慢してやり過ごすものだと思っていました。

能瀬:

月経による不調を我慢するケースも多いですし、アスリートでは体重のコントロールなどが厳しい競技もあり、月経不順や無月経の人がとても多いんです。

大山:

生理が来ないほうが楽とか、生理が来なくても当たり前、むしろ追い込めているという考えの人もいますよね。

能瀬:

はい。でも、実は無月経の原因の多くがエネルギー不足によるもの。食事からのエネルギー摂取量に対してエネルギー消費量のほうが多いと、身体はエネルギー不足になります。この状態が長期間続くと、無月経や骨粗鬆症につながることやパフォーマンスが低下するということも分かっています。徐々にアスリートの産婦人科受診率が増えてきているので、正しい知識をきちんと伝えていきたいです。

大山:

あとは指導者に男性が多いというのも相談しにくい理由の一つですし、とはいえ指導者が女性だったとしても、指導者自身が女性ならではの悩みと付き合いながらスポーツをしてきた当事者であるため理解されにくいケースもあり、性別関係なく指導者の理解というのも必要だと思います。これは、一般企業などスポーツに限らず言えることだと思います。

入籍直後に妊活スタート「もっと早く病院に」後悔も

──そういった過酷な環境を経て、妊活を開始したきっかけや時期を教えてください。

大山:

私が現役だった頃は、結婚や妊娠は競技をやめてからするもの、という考えがまだまだスタンダードだったので、結婚したときにはもう引退していました。自分が妊娠しにくい身体かもしれないという危機意識があったからこそ、入籍した直後から基礎体温を測るなど妊活を意識した生活をスタートしました。

能瀬:

妊娠を意識して初めて産婦人科を受診される方が多くいます。妊活の第一歩は、妊娠を意識する前から始めておくことが理想的です。つまり、月経日を記録する、婦人科検診をしっかり受ける、月経に伴う体調の変化が少しでもあったら病院に行く、といったこと。自分の身体のことをよく知っておけば、変化にも気づきやすくなります。

大山:

私自身も、いつか結婚したいな、いつか子供がほしいな、という漠然とした思いはありましたが、何歳までに、という明確なライフプランはなくて…。だから実は、結婚が決まってブライダルチェック(※)に行ったときが初めての産婦人科でした。

(※ブライダルチェック…結婚前、結婚後にかかわらず、妊娠・出産を考えている女性が行う婦人科検診を含む健康診断のこと)

それまで生理は規則的に来ていたのですが、調べてみたら排卵していないときがあったかもしれないことが分かり、もっと早くに病院に行くべきだったと後悔しましたね。ちなみに、女性はどんなタイミングで産婦人科を受診しておくことが理想なのでしょうか?

能瀬:

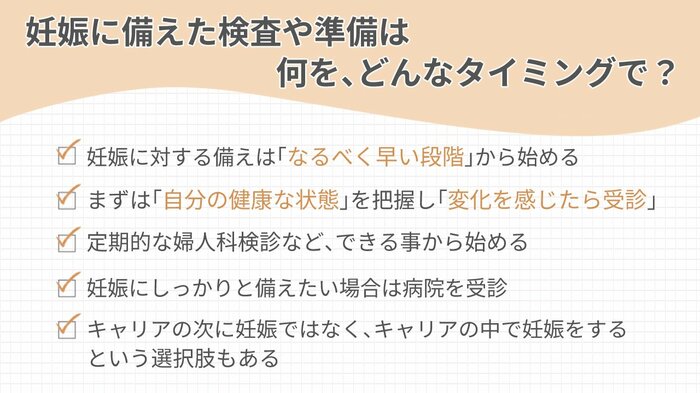

明確に産婦人科への受診が必要な年齢が決まっているわけではないですが、将来的に子どもを持ちたいと考えている方は、なるべく早い段階から妊娠できる“準備”をしておくということが大切です。とは言え、今すぐではないという方も多く、また、何から取り組んでよいかわからないケースもあるので、検診を受けておくという事は最低限必要だと思います。

大山:

やっぱり一番は面倒くさがらないことですよね…

能瀬:

そうですね。月経の記録や、月経周期の正しい数え方を知らない、という方もまだまだ多くいらっしゃるので、10代から正しい知識や意識を身につけていくことも大切だと思います。あとは、スポーツをしている方は特に無月経になりやすい傾向にあります。エネルギー消費量に対して、食事からの摂取量が少なくなると身体がエネルギー不足になってしまうので、無月経を引き起こす。無月経になると排卵をしていないので、例えばこの時点で妊娠を希望しても難しい状況です。規則的にきていた月経が遅れたり止まっている場合は、運動量と食事量を見直す必要があります。

大山:

そのお話だと、無月経だけではなく、競技でのパフォーマンスに直結すると思うので、なおさら向き合っていきたい問題ですね。あとはやっぱり、妊娠・出産となると、選手は大会から逆算してスケジュールを立てるため、不妊治療に必要なお薬がドーピングに該当してしまったりとか、お薬を使うのに申請が必要だったりとか、海外遠征でなかなか通院ができない…。そういった難しさもありますよね。

能瀬:

大山さんのおっしゃるような悩みをなくそうとすると、どうしても引退してから、という考えになってしまいますよね。最近は産後に競技復帰をしたい、という相談も増えています。引退してからではなく、競技生活の過程の中で出産をするという選択です。その場合、妊娠中はどういったトレーニングをしたらいいのか、産後いつから復帰をしていいのか等、アスリートに関するデータが少ないのが実情です。現在、“産後競技復帰を目指すアスリート”のデータを蓄積し今後のサポートにつなげるための研究を始めています。

大山:

今まではそういう選択をする方が少なかったと思うので、研究対象がまだ少ないということですよね。私たちの時代にはあまりなかった新しい選択だと思います。

分かっているけど…不妊治療中「つい涙も…」

──不妊治療の中でつらかったことや、その乗り越え方を教えてください

大山:

治療自体大変なことも多かったのですが、スケジュールのコントロールなども大変でした。不妊治療中は仕事よりも治療に専念したほうがよい、とアドバイスをされたこともあるのですが、自分の人生にとっては仕事も妊娠もどちらも重要な要素なので、「分かっているけど…」と、つい涙が出てしまったことも…。治療仲間と励まし合っていました。

能瀬:

不妊治療も、今は様々な選択肢があるので、ぜひ病院で相談してほしいです。病院に行かなくても自宅でできる自己注射を使ってスケジュールをコントロールしたり。不妊カウンセラーなどを紹介してもらって、治療の悩みを聞いてもらうという方法もあります。

──いつか出産をしたいと考えている場合、最低限備えておくといいことはありますか?

能瀬:

妊娠を考えるのであれば、やはり女性の年齢は重要です。35歳を目処に妊娠率が大きく下がることは理解しておいてほしいです。パートナーがいない場合でも卵子凍結を検討するなど、選択肢は広がってきています。

大山:

私はもっと身体のことを知っておけばよかったという思いがあるのですが、ブライダルチェックのような細かい検査はやはり必要でしょうか?

能瀬:

するに越したことはないのですが、すぐに妊娠を希望しているというわけでないなら、過剰に不安になる必要はありません。先ほどお伝えしたように、自分の健康な状態を理解していれば、変化があったときにすぐ産婦人科を受診することもできます。また、将来の妊娠に備えておくという意味では、骨密度のことにも関心を持ってほしいです。

大山:

私たちアスリートは現役中に定期的に骨密度を測りますが、一般的にはそうではないですよね。

能瀬:

女性はそもそも骨密度が低い人が多く、無月経の女性の場合は特に顕著です。産後は女性ホルモン等の影響で一般的には骨密度が下がるので、もともと低い人だと高齢者に近い状態になって戻りにくくなってしまう。アスリートでは産後の疲労骨折のリスクも高まりますし、引退後の高齢期の骨折にもつながる問題です。

長い将来を考え…大山「競技は自分の人生の一部でしかない」

──最後に、アスリートやその他の女性に伝えたいメッセージはありますか?

大山:

競技は自分の人生の一部でしかないということです。競技後も自分の人生は続いていくので、将来を考えると自分に目を向けることが大切なこともある。心身の健康を何よりも大事にしてほしいです。

能瀬:

スポーツをしている方もそうでない方も、自分の身体は自分で守るしかないと知ってほしいですね。今は情報が溢れている社会なので、取捨選択が難しいと思いますが、時には医師や専門家の助けを借りて、正しい知識をアップデートしていけるといいなと思います。

対談の注目ポイントまとめ

今回の対談の注目ポイントをまとめました。