避妊、生理をずらすなど、さまざまな目的で使われるピルですが、実はその種類は大きく分けて3種類。効果は違うの?副作用はある?という疑問を徹底的に解説します。

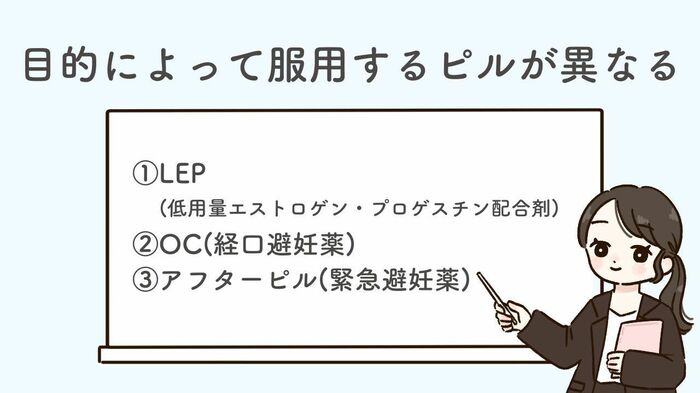

ピルは大きく3つに分類される!使用目的に合わせて選ばれる

“ピル”と呼ばれているものは、低用量ピルを指すことが一般的です。ピルには女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンが配合されており、これらの配合量やプロゲステロンの割合、プロゲステロンの種類、服用プラン、後発薬か先発薬かの違いにより分類されます。

ここでは使用目的に合わせた分類を紹介します。

①LEP(低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤)

“Low dose Estrogen Progestin”の頭文字をとって“LEP(レップ)”と呼ばれる低用量ピル。OCと同様に低用量のエストロゲンとプロゲステロンを配合した薬ですが、日本では月経困難症や子宮内膜症の治療薬としてOCと区別されます。

LEPの避妊効果は期待できるといわれていますが、薬によっては避妊効果への臨床試験が行われていないため、避妊効果については実証されていません。

LEPは治療を目的としているため保険が適用されますが、PMS(月経前症候群)の場合など、症状によっては自費になります。

②OC(経口避妊薬)

“Oral Contraceptives”の頭文字から“OC”と呼ばれているピルです。使用目的は避妊ですが、副効用として生理痛やPMS(月経前症候群)の緩和、月経量の減少、ニキビ改善なども期待できます。

副作用を軽減するために女性ホルモンの量を避妊効果が得られる最低限の量まで減らしていることから、低用量ピルとも呼ばれています。

用法・用量を守って正しく服用した場合には高い避妊効果が得られますが、OCは保険適用外のため自費となります。

③アフターピル

妊娠の可能性がある性交渉後に服用することで、排卵の抑制や受精卵の着床を阻害し、妊娠の確率を大幅に減少させることができる薬です。性交渉後72時間以内の服用で80〜95%ほどの避妊効果があるとされていますが、時間が経過すれば避妊効果は下がります。

ただしアフターピルはあくまでも緊急避妊を目的とした薬で、避妊手段として推奨されるものではありません。きちんと避妊するには低用量ピルや避妊具を活用し、効率的で安定した避妊を心がけましょう。

日本で使用されているアフターピルは、レボノルゲストレルとノルレボの2種類。服用方法にはヤッペ法とレボノルゲストレル法があります。

ヤッペ法は、中用量ピルのプラノバールを使用する緊急避妊法で、性交渉後72時間以内にプラノバール錠を12時間ごとに2回、2錠ずつ(計4錠)飲む方法。レボノルゲストレル法は、性交渉後72時間以内に1回服用する緊急避妊法です。

いずれも避妊効果は100%ではなく、避妊できたかどうかは服用後2週間以内におこる消退出血のあと、月経の確認がとれるまでわかりません。

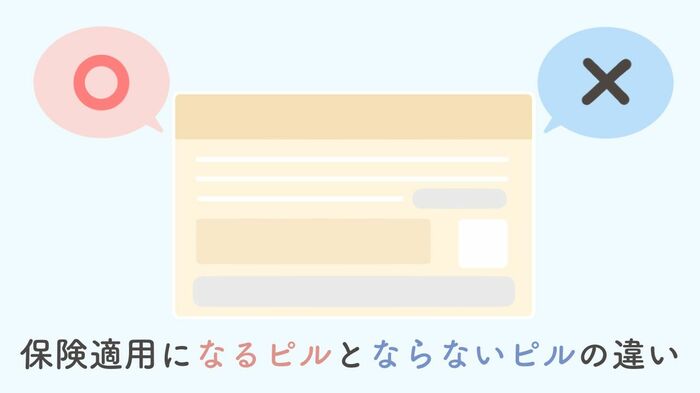

ピルには“保険適用”と“保険適用外”のものがある

ピルには保険適用になるものとならないものがあります。

ピルが保険適用となるのは、月経困難症や子宮内膜症などの治療を目的として処方されるLEPの場合ですが、医師の診断に基づき、治療の一環として“ピルの服用が必要である”と判断をもらう必要があります。月額1,000円程度から購入できます。

LEPの製品としてはルナベルULD・フリウェルULD・ルナベルLD・フリウェルLD・ヤーズ・ドロエチ・ジェミーナ、アリッサなどが代表的です。

一方で、主に避妊を目的としたOCは自由診療となり、保険適用外となります。月額2,000~3,000円程度が一般的。

OCとして処方されるピルは、トリキュラー・アンジュ・ラベルフィーユ・マーベロン・ファボワールなどが代表的です。

月経移動などに使われるものも、基本的には自費診療での処方となります。

ピルの世代別・相性別分類

細かく見ていくとピルの種類は開発された世代とホルモン配合の相性(そうせい)別にもみることができます。

ピルの検討時にここまで理解しなくても大丈夫ですが、気になる人はチェックしましょう。

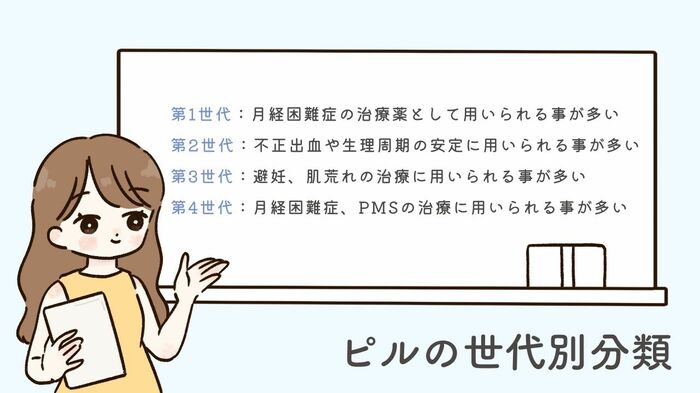

世代別

ピルは含まれているプロゲステロンの種類と開発された順に、第1世代〜第4世代に分類されます。

第1世代:月経困難症の治療薬として用いられることが多い

最初に製造承認されたピルで、ノルエチステロンというプロゲステロンを使用。出血量が減りやすく、月経困難症の治療薬としても優れており、ニキビや肌荒れを改善する効果もあります。

第2世代:不正出血や生理周期の安定に用いられることが多い

レボノルゲストレルというプロゲステロンを使用。エストロゲンの含有量が減少しており、自然なホルモンバランスが再現できることから第1世代よりも副作用が起こりにくいとされます。

第3世代:避妊・肌荒れの治療に用いられることが多い

デソゲストレルと呼ばれるプロゲステロンを使用した、男性ホルモン(アンドロゲン)の作用抑制効果が高いとされるピル。そのため避妊だけでなく、ニキビや肌荒れ、多毛症にも高い効果が期待されます。

第4世代:月経困難症、PMS(月経前症候群)の治療に用いられることが多い

ドロスピレノンというプロゲステロンを使用したピル。副作用が起こりにくく、月経困難症や子宮内膜症の治療に使われます。またニキビやむくみが生じにくく、多毛症の改善に用いられることもあります。

相性別

低用量ピルの場合、1シート単位でのホルモンの配合により相性(そうせい)が異なります。

1相性:1シート21錠のうち、ホルモン量の配合量が変わらないもの

3相性:21錠に含まれるホルモン量が、1週間ごとに異なるもの

3相性の低用量ピルは、ピルを服用していない体内の状態に近づけるようホルモン量を3段階に変化させており、不正出血が起こりにくいと言われています。

生理痛・PMS(月経前症候群)の軽減、避妊効果に関しては、1相性も3相性も同じ効果が期待できます。

世代や相性まで含めた種類をすべて理解しようとすると難しいもの。診察の際に、医師が自分に合ったピルを処方してくれるため、神経質になりすぎる必要はありません。

知っておきたい、ピルの副作用と対処方法

副作用は体質や体調などによって異なり、個人差があります。服用後の変化に気づいて対処できるよう、どのような副作用のリスクあるのか知っておきましょう。

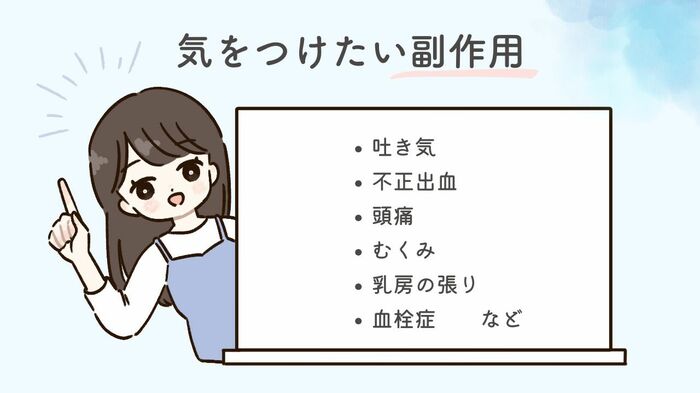

一般的な副作用

ピルを服用すると体が妊娠しているような状態になるため、不正出血や吐き気、頭痛、むくみ、乳房の張りなどの副作用が現れることがあります。

特に服用を開始したばかりの頃には、体が薬に適応しようとして不正出血が起こりやすいもの。しばらくすると落ち着くケースが多いものの、長く続く場合や強い不快感がある場合には、医師に相談してください。

ニキビや肌荒れの改善に役立つピルもありますが、逆に悪化する場合もあります。副作用は個人差が大きいため、合わなければ医師に相談して別のピルを試してみるのもよいでしょう。

気を付けたい副作用

まれではあるものの、ピルの副作用には留意すべきリスクがあるのも事実です。最も注意したいのは血栓症。固まった血液が血管を詰まらせてしまう疾患で、血栓が心臓や脳などに詰まってしまうと重篤な病気を引き起こします。

初めてピルを服用する場合には、クリニックで問診を受けてリスクがないか確認しましょう。特に喫煙者や高血圧の方は注意が必要です。リスクを避けるためにも、初診以降も定期的にクリニックで処方してもらうことをおすすめします。

“自己判断は避けて”副作用の対処方法

ピルを飲んで副作用がある場合には、自己判断で服用を中止しないことが大切です。自己判断のみで服用を中止せず、指示された通りに飲み続けてみましょう。体がピルの服用によるホルモンバランスの変化に慣れてくると、副作用の症状が落ち着く傾向があります。

しばらく飲み続けても副作用が出る、副作用がつらいという場合には、処方した医師に相談を。ピルの種類を変更したり、体に合った用量に調整したりすることで改善を図ってもらえるでしょう。

また副作用を軽減するためには、服用のタイミングを医師に相談してみることも選択肢のひとつです。生理の日をずらしたい場合も、医師と相談のうえで飲み始める日を決めてください。

万が一、ひどい頭痛や視力異常、足の腫れや痛み、息苦しさなど重めの副作用を感じた場合には、直ちに服用を中止して医療機関を受診してください。血栓症のリスクがあるため、医療機関にはピルを服用していることを伝えましょう。

初めての人は受診して医師のアドバイスをもらおう

ピルは体の状態や改善したい症状などにより、服用する薬の種類が異なります。副作用や服用方法にも事前に知っておくべき注意点があるため、初回は必ず医師の診察が必要です。中にはピルの服用ができない人もいるため、ピルの購入や種類の変更を検討している人はまずは受診することをおすすめします。

近年はオンライン診療も広まっていますが、必ず医師による診察があるところを選びましょう。

2回目以降は診察が不要なクリニックやオンライン診療もありますが、ピル服用中は定期的に血液検査や子宮頸がん検査などを受ける必要があります。少しでも困り事が発生した際に、頼ることのできるクリニックを見つけておくとよいでしょう。

この記事の監修者

クレアージュ東京 レディースドッククリニック 婦人科顧問|大島 乃里子 医師

— プロフィール —

婦人科腫瘍のほか女性医学の専門医でもあり、思春期から老年期までの女性の生涯におけるヘルスケアを担う。一人ひとりの患者さんに向き合った治療を行っている。

— 経歴 —

医学博士

日本産科婦人科学会専門医

日本婦人科腫瘍学会専門医