毎月やってくる生理がどんな仕組みで起こっているのか、意外と知らない人も多いでしょう。今回は、生理のメカニズムをわかりやすく解説します。アンケート調査によるリアルな実態など、気になる情報も満載です。正しい知識を身につけて、生理と上手につきあいましょう。

そもそも生理とは?知っておきたい基礎知識

医学的には“月経”とも呼ばれる生理は、女性の体で月に1度起こる自然な現象です。卵巣から卵子が排出(排卵)されるタイミングになると、子宮内膜が厚くなります。しかし、妊娠が成立しないと不要になった子宮内膜が剥がれ、血液とともに体外に排出されるという仕組みです。

生理周期は生理が始まった日を1日目として、次の生理が始まる前日までの日数を数えます。たとえば4月1日に生理が始まり、次の生理が4月28日に来たとすると、周期は27日です。

正常な生理の期間や経血量

正常な生理周期の範囲を知ることは、自分の体の状態を把握して健康を維持するために重要。

一般的な生理周期は25~38日間、期間は3~7日間。経血量は20~140mLといわれています。しかし自分で経血量をはかることは難しいため、日中でも夜用ナプキンを使う必要があるかなどを目安にして、量が多すぎなければ大丈夫です。

生理周期はストレスなど様々な要因によって変動しますが、予定日から前後2~5日程度のずれは問題ありません。毎月の生理の状態を記録しておくと、自分の体の変化に気づきやすくなります。

生理とは2つの女性ホルモンの働き

生理に関係しているのは、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)という2つの女性ホルモンです。生殖器の発達を促す役割があるエストロゲンは、生理が終わると分泌量が増加します。

プロゲステロンには基礎体温を上昇させて子宮内膜を安定させる働きがあり、排卵後から分泌量が増加。妊娠すると分泌が続いて子宮内膜が維持されますが、妊娠しなければ10日ほどで分泌が減少し、子宮内膜が剥がれ落ちて生理が始まります。

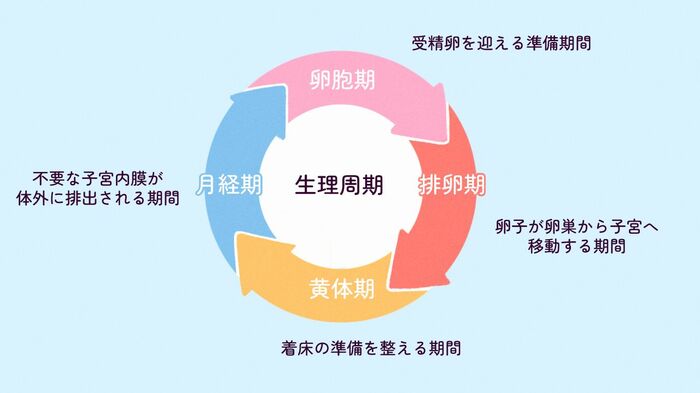

生理周期の仕組みとメカニズム

生理周期は大きく4つの期間に分かれており、それぞれの時期でホルモンバランスや体の状態が変化します。各期間の特徴を知り、自分の体調管理に役立てましょう。

卵胞期:受精卵を迎えるための準備期間

生理が終わってから次の排卵までの“卵胞期”には、卵子が成熟します。

脳の視床下部から分泌されるホルモンが下垂体に指示を出し、卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンを分泌。血液に乗って卵巣まで届きます。卵巣の中にある原始卵胞(卵子の赤ちゃん)が1つ選ばれ、2つのホルモンの働きによって成熟していく仕組みです。

排卵期:卵子が卵巣から子宮へ移動する期間

卵胞期で卵胞が成熟すると、卵胞から放出された卵子が受精のために子宮へ向かって移動する“排卵期”に入ります。プロゲステロンの分泌も活発になり、子宮内膜が厚くなり始める時期です。

黄体期:着床の準備を整える期間

排卵後から次の生理が始まるまでに、受精卵が着床できる環境を整える期間が“黄体期”です。

排卵後、卵巣に残された卵胞は黄体という別の組織に姿を変え、プロゲステロンを分泌。子宮内膜はさらに厚みを増し、受精卵が着床できるよう準備を進めていきます。

黄体期はプロゲステロンの影響で、体調の変化が現れやすい期間です。体温の上昇や便秘、食欲が増すなど、身体的な不調が出る人もいます。また、イライラ感や不安感が強まり、精神的にも不安定になりがちです。

月経期:不要な子宮内膜が体外に排出される期間

妊娠が成立しないと黄体の働きが終わり、プロゲステロンの分泌が減少して“月経期”に。子宮内膜は必要なくなり、剝がれ落ちて体外に排出されます。それが生理の出血です。

プロゲステロンには体温を上昇させる作用があるため、分泌が減少すると体温の低下による冷えや血行不良を感じる人もいるでしょう。また、生理痛や頭痛、倦怠感などの症状が現れるケースも少なくありません。

生理痛がつらい…痛みが出るのはどうして?

生理痛は、子宮内膜を体外へ排出する過程で発生します。排出にかかわっているのは、子宮で作られる“プロスタグランジン”という物質。

子宮を収縮させる働きを持つほか、痛みを引き起こす作用もあります。下腹部にズキズキした痛みやねじれるような痛みを感じるのは、プロスタグランジンが原因です。

生理前に起こるPMSの仕組み・原因は?

生理の3~10日前に起こる体調や気分の不調を、PMS(月経前症候群)といいます。PMSの症状は、イライラ感や憂鬱といった精神的な変化から頭痛やだるさなどの身体的な不調まで、実にさまざまです。

PMSは排卵後から生理開始までの黄体期に、体内でプロゲステロンが分泌される影響を受けて起こるとされています。ただし、詳しい発症メカニズムはまだ解明されていません。

症状が重い場合には、低用量ピルなどのホルモン剤や漢方薬が処方されることもあります。無理をせず、専門医に相談しましょう。

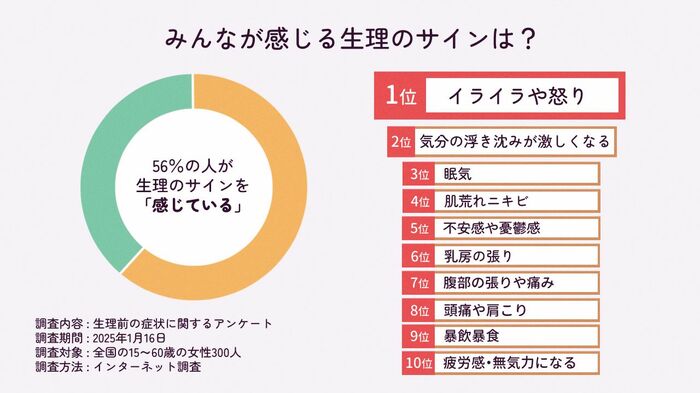

生理が来るサインや遅れを感じる人はどれくらい?アンケートで調査

全国の15~60歳の女性300人に行った生理前の症状に関する調査において、生理が来るサインについてアンケートを実施。5割以上の女性が、PMSの症状を経験していることがわかりました。

そのうち、症状が出るタイミングについては“生理の2~3日前”と答えた人が4割弱で最も多く、次いで“4~6日前”が3割弱という結果に。多くの女性が、生理が始まる1週間以内に体調や気分の変化を感じていることがわかります。

具体的なPMSの症状については、“イライラや怒り”が約6割で最多でした。また、肌荒れ・ニキビ、眠気、気分の浮き沈みがそれぞれ4割を超え、体調だけでなく肌やメンタル面にも影響を受けている人が多いことが伺えます。

また、同アンケートでは、8割以上の女性が生理の遅れを経験していることが明らかになりました。生理周期の乱れは珍しくないとされているものの、5人に4人以上が遅れを経験しているとわかります。

しかし、生理の遅れを経験した人のうち、実際に病院を受診した人は1割にも満たない結果に。9割以上の女性は、生理が遅れても様子見する傾向が読み取れます。

ただし、生理の遅れは健康上の問題を示すサインとなる可能性もあります。気になる症状があるときは、アンケート結果にとらわれすぎず、早めの受診を検討しましょう。

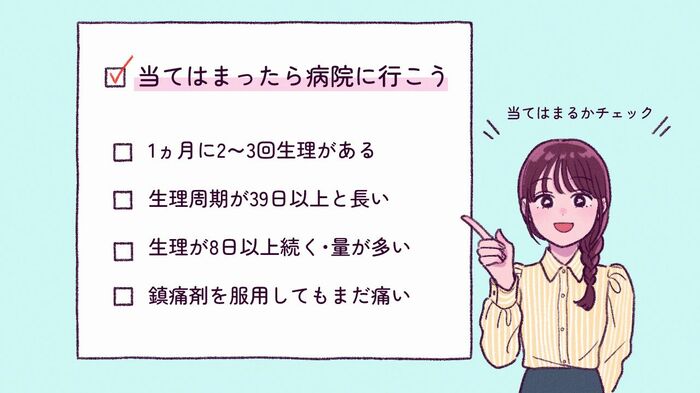

婦人科に行くべき?症状の目安

生理で普段と違う変化が現れたら、婦人科での受診をおすすめします。ストレスや生活習慣の乱れが原因のこともありますが、女性特有の病気が隠れているケースもあります。

以下で紹介する症状が続くときは、早めに受診して適切な治療を受けましょう。

1ヵ月に2~3回生理がある

1ヵ月に2~3回生理があるときは、“頻発月経”の可能性があります。生理だと思っていた出血が、実は不正出血だったという場合もあるので注意が必要。

ホルモンバランスの乱れが原因で起こることが多く、頻繁に生理が来ることで生活に支障が出る可能性があるため、婦人科で相談してみましょう。

生理周期が39日以上と長い

生理周期が39日以上の状態を、“希発月経”といいます。ストレスや生活習慣の変化などで起こることも珍しくありません。

1-2ヵ月ごとに生理がきていれば多少期間が長くても問題ないことが多いですが、3ヵ月以上生理がこない場合は受診しましょう。

また、妊活中の場合は、排卵のタイミングが予測しづらいため、婦人科で相談しましょう。

生理が8日以上続く・量が多い

生理期間が長く続くことを”過長月経”、経血量が極端に多い状態を“過多月経”と呼びます。ナプキンを1時間ごとに交換しても漏れてしまう、昼間でも夜用ナプキンが必要、以前より経血量が増加し、期間も8日以上と長いといった症状があるときは、過多月経の可能性が高いでしょう。

子宮筋腫やポリープが原因となっている可能性もあります。経血量が多いと貧血につながるおそれもあるため、放置せず早めに婦人科を受診しましょう。

期間が3日以内と短い・量が少ない

生理が3日以内で終わる、または経血量が極端に少ない場合、“過少月経”の可能性があります。少ない経血量とは、生理2日目でもナプキンの交換が必要ないくらいが目安です。

特に妊活中の場合は、無排卵周期の可能性があるため受診した方がよいでしょう。また、月経過少は無月経(3ヵ月以上生理が来なくなる状態)の前兆であるおそれもあります。体の変化を見逃さないことが大切です。

生理の疑問を解消!よくある質問

生理に関する不安や疑問は、多くの女性が抱えているものです。おりものの変化や血の塊、生理中の生活についてなど、気になる症状や状況について詳しく解説します。

生理前のおりものはどう変化する?

生理前はホルモンの影響で、おりものの量がいつもより多くなります。

色は白濁し、粘り気を増すことが特徴です。下着につくと、酸化して黄色っぽく見える場合もあります。生理が近づくと、経血が混ざってピンク色に見えることもあります。

酸っぱいような独特のにおいを感じるなど、においの変化も特徴のひとつです。

血の塊が出るけど、これって大丈夫?

生理中に血の塊が見られても、小さければ心配しすぎる必要はありません。

生理によって体外に排出される子宮内膜は、タンパク質分解酵素によって血液に変わります。しかし、酵素の分泌が追いつかない場合や経血量が多いと血液へと分解しきれず、血の塊が出てくることもあります。

ただし、大きい塊がでる場合や、ナプキンを交換するたびにレバーのような塊が見られる場合は注意。子宮筋腫などが原因の可能性もあるため、婦人科での検査をおすすめします。

生理中に性行為してもOK?

生理中の性行為により経血が子宮内に逆流する可能性があるといわれており、感染症のリスクなどが通常より高いと指摘されていますが、生理中の性行為そのものがNGというわけではありません。

生理中は体調が芳しくないことも多いため、女性の体調に無理のない範囲で、スキンシップをとることは問題ありません。

この記事の監修者

Inaba Clinic|稲葉 可奈子 院長

産婦人科専門医・医学博士・Inaba Clinic 院長。京都大学医学部卒業、東京大学大学院にて医学博士号を取得、双子含む四児の母。産婦人科診療の傍ら、子宮頸がん予防や女性のヘルスケアなど正確な医療情報を発信。メディア出演、講演多数。小中学生からかかりつけにできる婦人科を作るため2024年7月渋谷にInaba Clinic開院。