生理前のイライラやだるさは、もしかしたらPMSかもしれません。この記事では、PMSの原因から具体的な対処法までをわかりやすく解説します。生理期間中でも快適な日々を送るためのヒントを見つけるために、ぜひお役立てください。

PMSとは、生理が始まる3~10日前からあらわれる症状

PMSとは月経前症候群の略称で、生理が始まる3~10日前からあらわれ、生理が始まるとともに軽減または消失する多種多様な身体的あるいは精神的な症状のこと。症状は人によって異なり、200種類以上もあるといわれています。

腹痛や頭痛などの身体的症状

生理前には女性ホルモンの変動により、片頭痛を誘発することもあります。PMSは生理前に症状があらわれ、生理開始とともに軽快するのが特徴。通常、生理の3〜10日前から始まり、生理開始とともに軽快または消失します。

イライラや落ち込みなどの精神的症状

気分の不安定さやイライラといった生理前の精神状態の詳しい原因は不明ですが、“プロゲステロン(女性ホルモン)が分解されたあとの物質が脳の神経細胞に働きかけて、心の安定や気分の変化に影響を与えている可能性があるのではないか”という報告もあります。

理由のない悲しみを感じて落ち込んだり、思考が散漫になって仕事や学業のパフォーマンスが下がったりすることも珍しくありません。

精神的な不調が特に強くあらわれる場合、月経前不快気分障害(PMDD)の可能性も考えられます。

暴飲暴食や八つ当たりなどの行動的症状

甘いものや高カロリーな食事を求めて、暴飲暴食に走ってしまう人もいるのではないでしょうか。疲労感や無気力感により日常的な活動に対する意欲が低下し、運動や外出を避ける傾向が強くなる人もいます。

感情のコントロールが難しくなり、短時間で感情が変わったり小さなことに過剰に反応したりして、周囲の人に対して攻撃的になった経験がある人も多いでしょう。

PMSと診断される条件

米国産科婦人科学会の診断基準では、過去3回の連続した生理周期のそれぞれにおける生理前5日間に下記のような抑うつや不安のような情緒的症状、頭痛や腹部膨張感、乳房の張りなどの身体的症状のうち少なくとも一つが存在すれば、PMSと診断できるとされています(産婦人科診察ガイドライン婦人科外来編2023より)。

| 情緒的症状 | 身体的症状 |

|---|---|

|

抑うつ 怒りの爆発 易刺激性、いらだち 不安 混乱 社会的引きこもり |

乳房緊満感、腫脹 腹部膨満感 頭痛 関節痛、筋肉痛 体重増加 四肢の腫脹、浮腫 |

ただし、生理開始後4日以内に症状が解消し、少なくとも13日目まで再発しないことなど、診断にはいくつかの条件があります。日常生活にも影響があるようなPMSの症状があれば、婦人科で相談するとよいでしょう。

みんなのPMSの症状

全国の15~60歳の女性300人に実施した、生理前の症状に関するアンケート調査では、PMSの症状があると回答した人は56%でした。

PMSの症状があると答えた人の半数以上の人が、イライラや怒りの感情を実感しているようです。また、気分の浮き沈みが激しくなると回答した人は約4割にものぼりました。ほかにも、眠気や肌荒れ・ニキビに悩んでいる人が多いという結果になりました。

医療機関の受診や処方薬で対処する人は少ないものの、利用した人の約7割は効果があったと回答しています。

PMSの原因は実はよくわかっていない

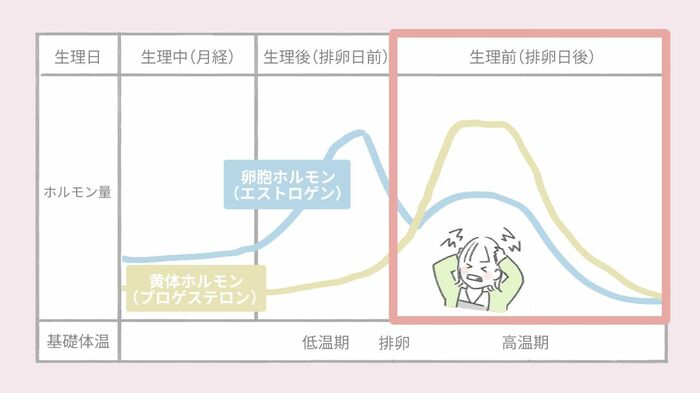

女性ホルモンのエストロゲン・プロゲステロンの量の変動が関与していると考えられているものの、PMSの諸症状の明確な原因は実はまだ解明されていません。

加えて、PMSはさまざまな要因が絡み合って複合的に発症する症状のため、ストレスや生活習慣などもPMSの発症に関係する可能性があるとされています。

PMSの緩和手段はピルや漢方などの薬が代表的

PMSの症状緩和には、ピルなどの処方薬や漢方薬が用いられることが一般的です。

処方されることが多い低用量ピルは、ホルモンの変動を抑えることでPMSの症状を軽減する仕組み。腹痛や頭痛などの身体的な症状には、イブプロフェンやアセトアミノフェンなどの鎮痛剤も用いられます。

むくみがひどい場合には利尿薬、気分の変動が激しく日常生活への影響が大きい場合は抗うつ剤など、症状に応じてほかの薬が処方されることもあります。

PMSを和らげるためのセルフケア

PMSの症状を和らげるために、規則正しい生活を送り、心身ともにリラックスできる時間を作りましょう。ここでは自分でできる対処法をご紹介します。

生理記録をつける

カレンダーや生理周期アプリを利用して、自分の生理周期や症状などの記録をつけておくことがおすすめです。特に、排卵後から次の生理が始まるまでの黄体期を把握すると、PMSの対策がしやすくなります。生活リズムを整え、次の生理のサイクルに備えましょう。

軽い運動をする

ウォーキングや軽いストレッチなどの軽い有酸素運動をすると、痛みやだるさの緩和が期待できます。運動にはセロトニンの分泌を促し、メンタルが安定しやすくなるというメリットもあります。そのほかにも、ヨガやピラティス、ジョギングなどもよいでしょう。

食生活を整える

生理前になると女性ホルモンが変動します。女性ホルモンのひとつであるプロゲステロンは、脳内の“落ち着きホルモン”と呼ばれるGABAや“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンの働きを弱めるとされています。

そのため、栄養バランスのよい食事を意識しつつ、神経伝達に関与するカルシウムや、その吸収を助けるビタミンD、セロトニンの生成にかかわるビタミンB6などを意識して補うとよいでしょう。

また、交感神経を優位にして血管を収縮させるカフェインや、血糖値を急激に変動させることがあるアルコールはほどほどに。摂りすぎると睡眠の質も落ちるといわれているため、十分な休養ができなくなる可能性もあります。あくまで嗜好品として、たまに楽しむ程度が理想的です。

PMSの症状が重い場合は産婦人科を受診

PMSの症状が重い場合は、仕事や学業、家庭生活に支障をきたすこともあります。特に不安・抑うつ・イライラなどの精神的な症状が強いと、周囲との人間関係に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。症状が重い場合は、一人で抱え込まずに婦人科の受診をおすすめします。

クリニックでは必要と判断したら一人ひとりの症状に合った適切な薬を処方してもらえます。自己判断で我慢せず、気軽に相談してみてくださいね。

この記事の監修者

婦人科医・医学博士|鈴木 美香 医師

— プロフィール —

産婦人科医・医学博士。婦人科、女性医学、漢方医学を専門とし、予防医療や労働衛生にも精通。多数の専門医資格を持ち、聖隷健康サポートセンターShizuokaの所長として活躍。国際学会での受賞歴もあり、共著書「フローチャート女性漢方薬」を出版。静岡県立大学客員教授も務め、女性の健康管理と予防医学の普及に尽力している。

— 経歴 —

浜松医科大学医学部卒業

浜松医科大学大学院修了

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部がんセンターなどの勤務を経て

現在、聖隷健康サポートセンターShizuoka所長

特定非営利活動法人くすり・たべもの・からだの協議会副理事長も務める