更年期に入ってから頻繁に訪れるめまいに悩んでいませんか?“いつまで続くの?”、“日常生活に支障が出る”そんな不安を抱える人も多いはず。今回は、更年期に起こるめまいの特徴や原因を解説します。更年期によるものか、加齢によるものかの区別をし、ライフスタイルを見直すことが大事です。

更年期世代に多いめまいの特徴は?

めまいとは、周囲が回っているような感覚やふわふわした浮遊感、気が遠くなるような感覚などがあらわれる症状です。耳や全身の検査をしても特に異常が見つからない場合、更年期症状のひとつとしてめまいの症状をとらえることがあります。

更年期症状によってめまいを感じる人は、ホットフラッシュや寝汗、イライラ感といった他の症状を併発することも多いのが特徴です。

一般的に更年期症状が多く見られる45~55歳ごろは、メニエール病やめまい症の頻度も上がりやすくなります。

めまいの症状がでたら原因を調べよう

めまいの症状がでたら、まずは原因を知ることが大切です。代表的なものは、メニエール病や良性発作性頭位めまい症です。

メニエール病は目が回るようなめまいとともに、耳鳴りや難聴などの症状もあらわれます。一方、良性発作性頭位めまい症では、寝返りを打ったときや起き上がったときに突然めまいが生じるのが特徴。症状は数十秒から数分程度の短時間で治まります。

めまいの症状には複数の原因があり、更年期症状として片付けてしまうと適切な治療が遅れる可能性もあります。めまいがひどい人は、まず耳鼻科を受診して原因を特定しましょう。

めまいには漢方薬が効果的なこともある

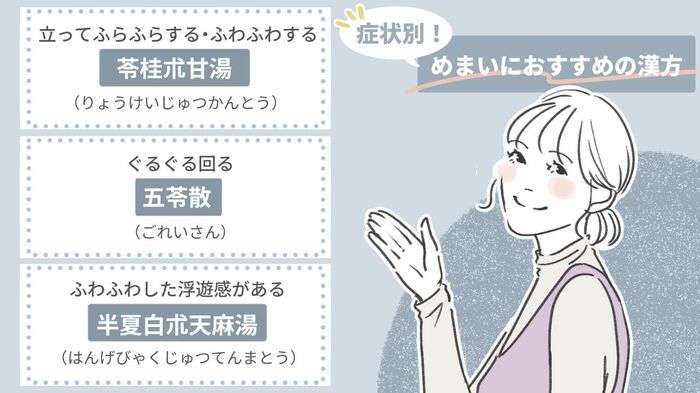

めまいの症状が起こったら、まず原因をしっかり調べることが大切です。めまいへの対処法として、漢方薬が使用されることもあります。漢方薬は体質や症状によって使い分けられています。一般的にめまいによく使用される漢方薬には以下のようなものがあります。

| 漢方薬 | 症状 |

|---|---|

| 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう) | 立ったときにふらふらする |

| 五苓散(ごれいさん) | ぐるぐると回転するようなめまいが起こる |

| 半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう) | ふわふわした浮遊感がある |

漢方薬は、ドラッグストアなどでも購入できます。どの漢方薬を選べばよいか迷うときは、専門医に相談してみましょう。

更年期の対処法!3つのSTEPを紹介

更年期自体への対処法を行うことで、めまいの症状が軽くなる可能性があります。3つのSTEPを段階的に実践してみましょう。

【STEP1】生活習慣を見直そう

更年期症状の1つとしてのめまいを改善するには、ライフスタイルの見直しから始めましょう。規則正しい生活リズムを整えると、自律神経のバランスも整いやすくなります。

ライフスタイルの改善で重要なポイントは、食事、運動、睡眠の3つです。朝食を抜くと体内時計が後ろにずれ、睡眠の質にも影響するため、朝食はしっかり摂るようにしましょう。

運動は軽い散歩やストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす機会を作ってみてください。夜は早めに食事を済ませ、十分な睡眠時間を確保することが大切です。

規則正しい生活リズムを整えることで、更年期症状が和らぐ可能性が高まります。できるところから少しずつ始めていきましょう。

【STEP2】セルフケアをしよう

生活習慣を見直してみてもなかなか症状が改善しない、でも病院に行く時間もないという場合には、ドラッグストアなどで購入できる漢方薬やサプリメントを試してみるのもひとつの方法。

更年期症状は女性ホルモン(エストロゲン)の減少が関係しているため、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをするエクオールの摂取がおすすめです。

エクオールを摂取することで、更年期特有の症状の軽減が期待できます。エクオールは、大豆イソフラボンに含まれるダイゼインが腸内細菌によって代謝されてできる成分。

ただし、大豆からエクオールを作り出せるのはエクオール産生菌と呼ばれる腸内細菌を持つ人のみ。日本人の場合、エクオールを作れるのは2人に1人ほどといわれています。

エクオール産生菌を持たない人は、大豆製品を摂取してもエクオールとしての効果は期待できません。このような場合は、適切な量のエクオールのサプリメントを服用するのがおすすめです。

ただしエクオールはあくまでも更年期症状の緩和が期待できるものであり、めまいへの効果を期待するものではありません。

【STEP3】病院を受診しよう

めまいに悩まされている人は、まず耳鼻科を受診するのがおすすめ。めまいが更年期によるものなのか、別の病気の可能性があるのか診断してもらいましょう。

更年期症状全般に不安がある人は、更年期症状に詳しい婦人科の受診を検討しましょう。

この記事の監修者

婦人科医・医学博士|鈴木 美香 医師

— プロフィール —

産婦人科医・医学博士。婦人科、女性医学、漢方医学を専門とし、予防医療や労働衛生にも精通。多数の専門医資格を持ち、聖隷健康サポートセンターShizuokaの所長として活躍。国際学会での受賞歴もあり、共著書「フローチャート女性漢方薬」を出版。静岡県立大学客員教授も務め、女性の健康管理と予防医学の普及に尽力している。

— 経歴 —

浜松医科大学医学部卒業

浜松医科大学大学院修了

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部がんセンターなどの勤務を経て

現在、聖隷健康サポートセンターShizuoka所長

特定非営利活動法人くすり・たべもの・からだの協議会副理事長も務める