更年期に入ると、突然の不安感やイライラ、動悸など、これまで経験したことのない心身の変化に戸惑うこともあるでしょう。更年期に不安感が強くなる理由は、女性ホルモン(エストロゲン)の低下だけでなく、精神・心理的因子や環境因子も複雑に絡み合っています。

この記事では、更年期特有の不安感にまつわる知識や、更年期との向き合い方を解説。日々を少しでも快適に過ごすために、ぜひ参考にしてみてください。

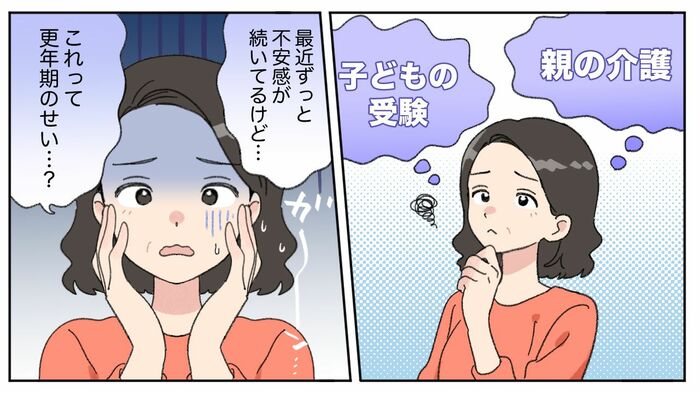

その不安感は更年期だけが原因?

更年期とは女性の人生における閉経の前後約5年間、合計10年程度の期間を指します。女性ホルモン(エストロゲン)の減少が起こる時期は、親の介護、子どもの受験や独立、仕事上での責任の増加、パートナーとの関係の変化など、さまざまなライフイベントと重なることも少なくありません。

不安感は女性ホルモン(エストロゲン)の低下による身体的変化、精神・心理的な影響、そして環境因子が複雑に絡み合って生じることを理解しておくことが、この時期を乗り越えるための助けとなるでしょう。

更年期の精神的な症状

更年期に感じる精神的な変化は、人によってさまざまです。憂うつな気分や落ち込み、イライラ感や怒りっぽさのほか、眠りの浅さや寝つきの悪さなど、不眠の悩みも多く見られます。漠然とした不安感や意欲のなさ、もの忘れや記憶力・集中力・判断力の低下などを挙げる人もいるでしょう。

しかし、これらの症状は更年期特有のものではありません。例えば、強いストレスにさらされている時期や一般的なうつ病でも、同様の症状があらわれることがあります。

すべての症状を更年期によるものと決めつけるのではなく、必要に応じて医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

症状の原因を正しく理解することで、より効果的な対処法が見つかるかもしれません。心配な症状があれば、ためらわずに専門家に相談しましょう。

更年期の精神的な症状があらわれやすい人

更年期の症状は、仕事や家庭環境などでストレスが多いとあらわれやすい傾向があります。完璧主義、神経質、依存心が強いといった性格や気質の人は、症状が強く出るケースもあります。

また、不規則な生活リズムや偏った食事習慣を続けている人も要注意です。乱れた生活スタイルは、更年期の症状をさらに悪化させる原因となります。

たとえば、職場でのストレスを抱えながら食事を抜いたり、家事や育児に追われて睡眠時間が不足したりする生活を続けていると、更年期の症状が強くなりやすいでしょう。

体調の変化を感じたら、普段の生活習慣や環境を見直してみてください。

更年期の不安感の対処法!3つのSTEPを紹介

更年期の不安感に対しては、段階的な対処法を行うことで効果が期待できます。不安感を和らげるための3つのステップを見ていきましょう。

【STEP1】生活習慣を見直そう

不安感の改善には、あまり関係ないように感じる“基本的な生活習慣の見直し”も重要です。規則正しい生活リズムを整え、バランスのよい食事と適度な運動を意識すれば、心身を根本的に立て直すことにつながります。

【STEP2】セルフケアをしよう

生活習慣を見直してみてもなかなか症状が改善しない、でも病院に行く時間もないという場合には、ドラッグストア等で購入できる漢方薬やサプリメントを試してみるのもひとつの方法。

更年期症状は女性ホルモン(エストロゲン)の減少が関係しているため、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをするエクオールの摂取がおすすめです。

エクオールとは、大豆イソフラボンから作られ、女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをする成分です。体内では、腸内細菌の働きによって大豆イソフラボンから作られますが、このエクオール産生菌を持っている人と持っていない人がいます。

大豆や大豆製品を食べても、エクオール産生菌を持っていない人の体内ではエクオールは作られず、通常の大豆の栄養成分として吸収されるだけ。

そのため、適切な量のエクオールのサプリメントを服用することで、エクオール産生菌の有無に関わらず効果が期待できます。

【STEP3】病院を受診しよう

ライフスタイルの見直しや、セルフケアを行っても症状がつらい場合は、病院での受診をおすすめします。特にうつ症状が疑われる場合には、まずは心療内科や精神科を受診しましょう。

また、婦人科では更年期特有の症状に対して、ホルモン補充療法や漢方薬による治療などを受けることができます。

つらい症状を我慢せず、自分に合った方法を探してみましょう。

この記事の監修者

婦人科医・医学博士|鈴木 美香 医師

— プロフィール —

産婦人科医・医学博士。婦人科、女性医学、漢方医学を専門とし、予防医療や労働衛生にも精通。多数の専門医資格を持ち、聖隷健康サポートセンターShizuokaの所長として活躍。国際学会での受賞歴もあり、共著書「フローチャート女性漢方薬」を出版。静岡県立大学客員教授も務め、女性の健康管理と予防医学の普及に尽力している。

— 経歴 —

浜松医科大学医学部卒業

浜松医科大学大学院修了

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部がんセンターなどの勤務を経て

現在、聖隷健康サポートセンターShizuoka所長

特定非営利活動法人くすり・たべもの・からだの協議会副理事長も務める