“最近ずっとイライラする”、“家族や友達に八つ当たりしてしまってつらい”、“更年期になって怒りっぽくなったのは何が原因?”と悩む人も多いはず。

この記事では、更年期のイライラについて解説します。更年期のイライラへの対処法を知って、毎日の生活を楽しく過ごしましょう。

更年期にはイライラしたあとに落ち込みがち

更年期の症状として、イライラした後に落ち込むというパターンがよく見られます。イライラが主な症状としてあらわれる人、落ち込みが中心となる人、両方を繰り返し経験する人など、そのあらわれ方は人によってさまざまです。

特に注意が必要なのは、周りの人に感情的に当たってしまった後の心理状態。自分の言動を後悔して強い自責の念に駆られ、それが新たな精神的な負担となってしまうことがあります。

このような感情の波が続くことで、大切な家族や友人との関係性が少しずつ変化してしまう可能性もあるでしょう。

感情の変化は更年期によくある症状とされており、珍しいものではありません。周囲の理解を得ながら、自分のペースでうまく付き合っていくことが大切です。

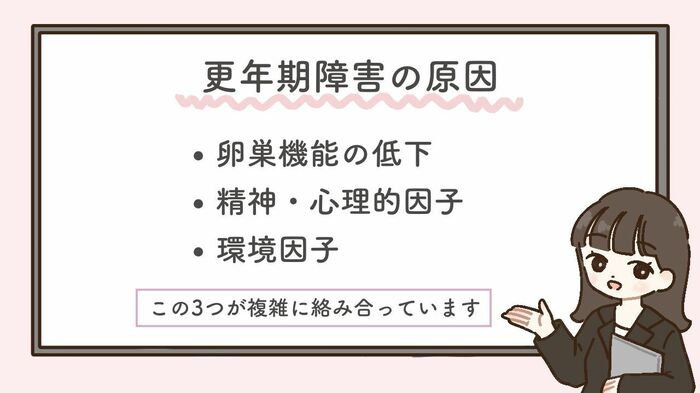

更年期障害の原因

更年期におけるイライラのメカニズムは、実はとても複雑。

卵巣機能の低下による身体的な変化、精神・心理的な要因、そして環境因子が複雑に絡み合って症状としてあらわれます。

日々の仕事における重圧や、家庭でのストレス、生活環境の変化なども症状を重くしてしまう要因のひとつ。全身に作用する女性ホルモン(エストロゲン)の減少も、心身のさまざまな部分に影響を与えます。また、これまでの性格傾向が症状のあらわれ方に関係している可能性も指摘されているようです。

更年期の症状によりイライラが生じている場合には、適切な対処法を見つけることで症状が和らぐこともあります。ただし、更年期症状のあらわれ方には大きな個人差があり、女性ホルモン(エストロゲン)の低下以外の要因で引き起こされるイライラとの見極めも大切なポイントです。

気になる症状がある場合はひとりで抱え込まずに、専門医に相談してみましょう。自分に合った対処方法が見つかるかもしれません。

専門医との相談で自分の症状を理解し、それに合わせた対処法を見つけていくことが、より快適な更年期を過ごすための第一歩です。

更年期の対処法!3つのSTEPを紹介

更年期の症状はそれぞれが独立しているわけではなく、複雑に絡み合っています。そのため、更年期全体への対処を行うことで、症状が和らぐ可能性があります。ここでは、更年期を快適に過ごすための3つのステップをご紹介します。

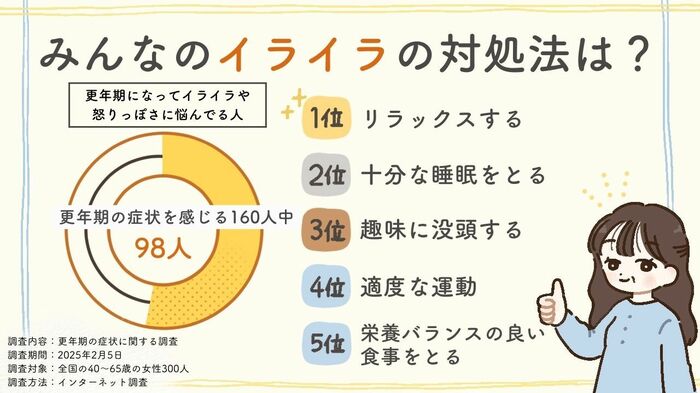

【アンケート】みんなのイライラの対処法は?

更年期のイライラに悩む人は多く、その対処法も人それぞれです。アンケート結果から、効果のある対処法を見ていきましょう。

全国の40~65歳の女性300人を対象に独自に行った“更年期の症状に関する調査”では、更年期に何らかの症状が出ていると回答した160人のうち、98人がイライラや怒りっぽさに悩んだことがあると回答しました。

更年期のイライラや怒りっぽさへの対処法として最も多かったのは、“リラックスする”(42人)という回答。次いで“十分な睡眠をとる”、“趣味に没頭する”が上位に入りました。ほかにも“適度な運動”、“栄養バランスのよい食事をとる”も、多くの人が効果を感じているという結果に。

【STEP1】生活習慣を見直そう

規則正しい生活リズムを整え、栄養バランスのよい食事と適度な運動を心がけることが大切。まずは小さな習慣から始めて、無理のない範囲で生活習慣の改善を進めていきましょう。

【STEP2】セルフケアをしよう

生活習慣を見直してみてもなかなか症状が改善しない、でも病院に行く時間もないという場合には、ドラッグストア等で購入できる漢方薬やサプリメントを試してみるのもひとつの方法。

更年期症状は女性ホルモン(エストロゲン)の減少が関係しているため、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをするエクオールの摂取がおすすめです。

エクオールとは、大豆イソフラボンから作られ、女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをする成分です。体内では、腸内細菌の働きによって大豆イソフラボンから作られますが、このエクオール産生菌を持っている人と持っていない人がいます。

大豆や大豆製品を食べても、エクオール産生菌を持っていない人の体内ではエクオールは作られず、通常の大豆の栄養成分として吸収されるだけ。

そのため、適切な量のエクオールのサプリメントを服用することで、エクオール産生菌の有無に関わらず効果が期待できます。

【STEP3】病院を受診しよう

生活習慣の見直しやセルフケアを試みても症状が続く場合は、医療機関への受診を検討してみましょう。特に、更年期症状に詳しい婦人科では、症状や生活スタイルに合わせた専門的なアドバイスを受けることができるでしょう。

症状や症状の程度に応じてホルモン補充療法や漢方薬などの治療法を提案してもらえることもあります。

つらい症状はひとりで抱え込まず、専門医への相談も視野に入れましょう。

この記事の監修者

婦人科医・医学博士|鈴木 美香 医師

— プロフィール —

産婦人科医・医学博士。婦人科、女性医学、漢方医学を専門とし、予防医療や労働衛生にも精通。多数の専門医資格を持ち、聖隷健康サポートセンターShizuokaの所長として活躍。国際学会での受賞歴もあり、共著書「フローチャート女性漢方薬」を出版。静岡県立大学客員教授も務め、女性の健康管理と予防医学の普及に尽力している。

— 経歴 —

浜松医科大学医学部卒業

浜松医科大学大学院修了

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部がんセンターなどの勤務を経て

現在、聖隷健康サポートセンターShizuoka所長

特定非営利活動法人くすり・たべもの・からだの協議会副理事長も務める