妊娠中には生理がなくなりますが、出産後にいつから生理が始まるのか不安に思っている人もいるのではないでしょうか。産後の生理再開の時期は個人差が大きく、授乳をしているかどうかでも再開の時期に大きな差があります。

この記事では、産後の生理がいつ再開するのか、授乳によってどのくらい時期に差があるのかを解説します。また生理は出産の前後で変化するのか、生理が授乳に与える影響はあるのかなどもみていきましょう。

一般的に産後の生理は半年から1年で再開する

産後の生理再開の時期は、授乳をしているかどうかによって大きく異なります。

授乳している場合、乳首への刺激によって個人差があるものの、6ヵ月~1年で生理が再開する可能性が高いでしょう。授乳していなければ、1〜2ヵ月が生理再開の目安です。

産後は体調を整えながら、焦らず生理の再開を待ちましょう。

生理が再開するメカニズム

産後の生理再開に大きく関係するのは、妊娠・出産によるホルモンバランスの変化です。妊娠中は、女性ホルモンの一種であるプロゲステロンが多く分泌され、受精卵の着床や胎盤の形成をサポートします。

しかし、出産によって赤ちゃんと胎盤が体外に出されると、プロゲステロンの分泌は急激に減少。さらに、産後は授乳のためにプロラクチンというホルモンの分泌が増えます。プロラクチンには卵巣の働きを抑えて排卵を防ぐ作用があるため、生理が再開するまで時間がかかるケースが多いです。

授乳しているかどうかで生理再開の時期が異なる

産後に分泌され、排卵を抑える作用を持つプロラクチンは、授乳をしているかどうかで分泌量が変わります。

赤ちゃんが成長するにつれて授乳回数が減り、夜間の授乳がなくなってくるとプロラクチンの分泌が低下し、排卵が起こりやすくなるという仕組みです。

授乳しているかどうかや方法の違いによる生理再開の目安時期は、下記を参考にしてみてください。

・完全母乳……出産後6ヵ月〜1年未満

・混合授乳……出産後2〜6ヵ月未満

・ミルクのみ……出産後1〜2ヵ月未満

母乳育児であってもプロラクチンの分泌量は徐々に減少し、体は排卵の準備を進めていきます。

ただし、上記はあくまでも一般的な生理再開の時期です。授乳していれば2年ほど生理が再開しない人もいます。

次の妊娠を希望している場合、2年以上生理が再開しないときは医療機関に相談しましょう。

産後に生理が始まる前兆はある?

生理が始まる前には排卵が起こるため、おりものの増加や軽い腹痛などの症状が見られるケースがあります。産後のホルモンバランスの変化により、PMS(月経前症候群)の症状が出る人もいるでしょう。

また、排卵が起こっている時期に性交渉を行うと、産後はじめての生理が来る前に妊娠する可能性もあります。

長期間生理がこないときは次の妊娠をしている可能性もあるため、必要に応じて妊娠検査を行うとよいでしょう。

次の妊娠まで1年間はあけよう

帝王切開の場合は体への負担を考慮し、次の妊娠まで1年以上間隔をあけましょう。

経腟分娩の場合は次の妊娠までの医学的な制限はありませんが、体力の回復や育児の負担を考慮すると、無理のない間隔を空けることが望ましいです。

ちょうどよい授乳期間を1年程度と考えると、その間は育児に専念し、次の妊娠に向けて準備する期間にするとよいでしょう。

授乳しながらの妊娠も可能です。次の妊娠を計画する際は、体調や仕事・家庭環境を考慮し、適切なタイミングを選びましょう。

【アンケート】産後の生理はいつ再開した?

産後の生理が再開する時期には個人差がありますが、授乳をしているかどうかが大きく影響しています。

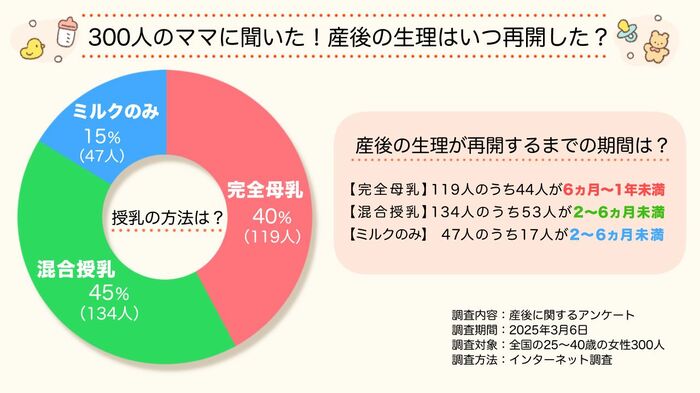

今回、全国の出産経験がある25~40歳の女性300人に“産後に関するアンケート”を実施。授乳方法に関する調査では、完全母乳が40%(119人)、混合母乳が45%(134人)、ミルクのみが15%(47人)という結果になりました。

少数派でしたが、ミルクのみでの育児もママと赤ちゃんの健康にとって最適な選択であることがあります。自分に合った育児方法を探してみましょう。

また、同アンケート内では“産後の生理が再開するまでの期間”についても調査しました。

完全母乳の人で最も多かったのは“6ヵ月〜1年未満”で、119人中44人がこの時期に再開したと回答しました。

混合授乳を行っていた人で、134人中53人と最も回答数が多かったのは“2〜6ヵ月未満”。

またミルクのみの育児の場合、一般的な生理再開の時期は“1〜2ヵ月未満”とされていますが、今回のアンケートでは47人中17人が回答した“2〜6ヵ月未満”が最多でした。

このように、産後の生理再開の時期には個人差があるため、人と比べて焦る必要はありません。ただし、次の妊娠を希望しているにもかかわらず2年以上生理がこない場合は、医療機関を受診しましょう。

出産前後で生理に大きな違いはある?

出産前後で、生理周期や出血量、生理痛の強さなどに違いが生じる場合があります。周期や症状が安定するまで様子を見つつ、異常を感じたときは医療機関の受診を検討しましょう。

生理周期が安定しないこともある

産後は、生理が再開しても周期がすぐに安定しないことがあります。ホルモンバランスが大きく変化するため、毎月きちんと生理がこなかったり、間が開いたりするケースが少なくありません。

産後の生理不順は珍しくないため、しばらくの間は様子をみましょう。ただし、不規則な状態が続いて不安な場合は、医療機関を受診して不安を解消するのがおすすめです。

生理の期間と出血量

産後に生理が再開したとき、妊娠前と比べて出血量や期間に変化が見られることがあります。

経腟分娩を経験した人は、産道が開いた影響で出血量が増えるケースが多いです。一方で、出血が続く日数は3日ほどと短めです。

帝王切開の場合は、子宮内の傷跡に経血が残ってしまうなどの理由で、生理期間が長引くことがあります。

生理痛の重さが変化することもある

子宮内膜症や子宮腺筋症があった人は、妊娠・出産を経て生理痛や過多月経が改善されるケースがあります。また、産後に女性ホルモンの分泌が減る影響で、子宮筋腫が小さくなる人もいます。

一方で、排卵が再開するとホルモンバランスが変化し、子宮筋腫が再び大きくなる可能性もあります。産後しばらくは生理痛が軽くなっていたものの、時間が経つにつれて痛みが戻る人もいるでしょう。

妊娠前には生理痛がなかったのに、産後に生理痛が重くなり、鎮痛剤を服用しても改善しない場合は注意が必要。日常生活に支障が出るほどの痛みが続くときは、医療機関を受診しましょう。

生理の再開が母乳に直接影響を与えることはない?

産後に生理が再開すると、母乳の出が悪くなる、味が変化するなどの心配をする人もいるでしょう。

しかし、医学的には生理が母乳にどのような影響を与えるかは明確にされていません。生理が終われば、通常どおりに授乳できることがほとんどです。

もし生理中に赤ちゃんが母乳を飲んでくれないといった不安がある場合は、病院や助産師に相談することをおすすめします。

産後の生理で注意したいこと

産後の生理再開にあたって、注意すべきポイントが3つあります。体の変化に戸惑うことなく適切に対処できるよう、産後の生理で特に気をつけたい点を確認しておきましょう。

胎盤の残りや卵膜が出てくることもある

産後しばらくの間、胎盤や卵膜の一部である“悪露(おろ)”が体外に排出されることがあります。悪露は生理と似たような出血を伴いますが、生理とは異なるものです。

悪露は日数を経るにつれて色や量が変化し、約1ヵ月で落ち着きます。産後の1ヵ月健診で異常がなければ、過度に心配する必要はありません。

低用量ピルの服用可能時期は授乳しているかどうかで異なる

産後の低用量ピルの服用は、授乳の有無によって適切なタイミングが異なります。授乳をしていない場合は、産後3〜6週目以降であれば低用量ピルの服用を再開しても問題ないでしょう。

一方で授乳中の場合は、低用量ピルの影響で母乳の分泌量が減少する可能性があるため、産後6ヵ月以降の再開が推奨されます。赤ちゃんの離乳食が始まり、母乳以外からも栄養を取れるようになったタイミングでの再開が望ましいです。

なお、産後あまりに早い時期に低用量ピルの服用を開始すると、血栓のリスクが高まるため注意しましょう。

生理痛を我慢しないで!授乳中でも鎮痛剤を服用して大丈夫

授乳中でも、生理痛がつらい場合は鎮痛剤を服用して問題ありません。授乳しているからといって無理に痛みを我慢する必要はないため、市販の鎮痛剤を活用しましょう。

ただし、用法・用量を守り、過剰に服用しないように注意が必要です。

生理痛があまりにも強く、鎮痛剤を飲んでも改善しないときは、出産した産婦人科、または婦人科の受診をおすすめします。

この記事の監修者

勝どきウィメンズクリニック院長| 松葉 悠子

—プロフィール—

これまで周産期センターでの勤務を中心に産婦人科診療に研修、従事。東京大学医学部付属病院、日立製作所日立総合病院、恩賜財団母子愛育会 愛育病院などの勤務を経て、2015年に勝どきウィメンズクリニックを開業。2024年には晴海ウィメンズクリニックも開業し、理事長に就任。

— 経歴 —

金沢大学医学部医学科卒

東京大学医学部付属病院・日立製作所 日立総合病院・東京都保健医療公社 豊島病院・恩賜財団母子愛育会 愛育病院などに勤務