妊娠・出産により産後は痔になりやすくなります。ここでは、その原因とセルフケアや予防の方法を紹介。痔のタイプにもよりますが自然治癒する可能性もあるため、ぜひ参考にしてみてください。

産後になりやすい痔の特徴は?

産後に痔の症状に悩む人は少なくありません。産後に特に多いのは、肛門の外側に血のかたまりができて痛みや腫れを引き起こす外痔核(いぼ痔)です。また、切れ痔(肛門裂傷)も産後によくみられます。

産後に痔になりやすい理由は、妊娠・出産時の体内の変化です。妊娠中は子宮の増大により直腸が圧迫され、血流が滞りやすくなります。また、出産時のいきみによって肛門に負担がかかることで、痔の症状が出たり、悪化したりすることも珍しくありません。

元々痔の症状があった人は、産後、特に妊娠後期に症状が出やすい傾向にあります。また、出産時に肛門にまで裂傷が及んでしまった人や、便秘がちで便が硬い人も痔になりやすいでしょう。

痔の症状は個人差がありますが、多くの場合は産後1~2ヵ月程度で自然に改善していきます。この間は、できるだけ腹圧をかけない(いきまない)ように気をつけ、便が硬くならないように水分や食物繊維を多く摂りましょう。

症状が長引く場合や痛みが強い場合は、1ヵ月健診で相談したり、必要に応じて肛門科を受診したりすることをおすすめします。産後2~3ヵ月たっても症状が改善しない場合は、専門医の診察を受けるとよいでしょう。

いぼ痔(痔核)

産後に最も多く見られるのは、“いぼ痔”とも呼ばれる外痔核です。特に出産後は、肛門の外に痔が出てくるものが多いです。これは、妊娠中からの血流の変化や出産時のいきみが主な原因です。

肛門の縁に沿って腫れや膨らみが生じる外痔核は、お尻の違和感や排便時の痛み、肛門を拭いた際の少量の出血などを伴うことがあります。

外痔核が出てしまった場合は、清潔な指でやさしく中に戻せますが、再び外に出てくることがほとんど。むやみに強く押し込もうとすると痛みや出血を招くため、やさしく扱いましょう。

切れ痔

切れ痔は肛門の粘膜や皮膚に裂け目ができる状態で、排便時に強い痛みや出血を伴います。出産時のダメージや便秘により、産後の女性に生じることが多いです。

排便の際に肛門が無理に広がることで粘膜が傷つくと、切れ痔が発生します。特に便が硬いと肛門に大きな負担がかかるため、注意が必要です。一度切れ痔ができると、その後の排便のたびに傷が広がったり、治りかけの傷が再び裂けたりして、症状が長期化することがあります。

特徴的な症状は、排便時の鋭い痛みと、トイレットペーパーに付く鮮血です。痛みのために排便を我慢すると便秘がさらに悪化し、悪循環に陥る可能性があります。

産後に痔が発症しやすい理由

産後の痔の発症には、妊娠中からの身体の変化や出産時の影響、そして産後の生活習慣が複合的に関わっています。

ここでは産後に痔が発生する主な理由を見ていきましょう。

妊娠中の骨盤周辺の血流悪化

妊娠中は子宮の中で赤ちゃんが徐々に大きくなるにつれ、骨盤内の臓器や血管が圧迫されます。特に妊娠後期になると、赤ちゃんの重みによって骨盤周辺の血流が悪くなりやすく、さまざまな不調につながります。

妊娠中に子宮が拡大すると直腸は常に圧迫され、血液やリンパ液の流れが滞ってうっ血が生じやすくなります。骨盤内の静脈は弁が少なく、血液が逆流しやすい構造になっているため、妊娠による圧迫の影響は少なくありません。

肛門周辺も例外ではなく、血流の悪化により静脈がうっ血して膨らむと、痔核(いぼ痔)の原因となります。また、血流が悪くなると組織が弱くなり、ちょっとした刺激で傷つきやすくなるため、切れ痔のリスクも高まります。

さらに、リラキシンやプロゲステロンなどのホルモンバランスの変化も要因の1つ。これらには骨盤周辺の筋肉や血管を弛緩させる作用があり、静脈の拡張が促進されてさらに血流が滞りやすくなります。

なお、妊娠中に痔の症状がある人は要注意。出産時のいきみが加わることで、すでに血流の悪い状態の肛門周辺により大きな負担がかかり、出産後も症状が続いたり悪化したりすることが多いとされています。

出産時のいきみ

経腟分娩では、赤ちゃんを産み出すために全力でいきむ必要があります。この強いいきみは子宮口が十分に開いてから始まり、赤ちゃんが産道を通過するのを助ける重要な力となりますが、同時に肛門周辺にも大きな負担をかけるものです。

出産時のいきみに伴う非常に強い腹圧は、赤ちゃんを押し出すと同時に肛門周辺の組織や血管にも強い圧力をかけます。特に妊娠中からすでに血流が悪化し、弱くなっている肛門周辺の静脈にさらに圧力がかかり、痔核(いぼ痔)が外に飛び出しやすくなるため要注意です。

出産中に肛門周辺への負担が大きくなりすぎると、肛門に裂傷が生じる可能性もあるでしょう。出産時に肛門まで裂傷が及んでしまった場合、傷が治る過程で炎症や感染のリスクが高まって症状が悪化したり、傷が治った後も組織が弱くなり、産後に再び痔を発症するリスクが高まります。

出産直後は子宮収縮のためにさらに腹部に力が入りやすく、痔核(いぼ痔)を押し出す原因にもなります。産後は便秘になりやすい時期でもありますが、硬い便を出そうとしていきむことで、さらに痔の症状が悪化することもあります。

便秘

産後に痔の症状が現れる大きな要因の1つが便秘です。便秘になると便が腸内に長く留まり、水分が過剰に吸収されて硬くなります。この硬い便が肛門を通過する際に、肛門の粘膜を傷つけることで切れ痔が起こるという仕組みです。

ホルモンバランスの変化、出産による腹筋の弱化、鎮痛剤の使用、食事内容の変化、水分摂取の不足など、産後は様々な理由で便秘になりがち。特に帝王切開の場合は、手術後の痛みから動きが制限されたり腸の動きが一時的に鈍くなったりして、便秘のリスクがさらに高まります。

硬い便を排出しようとして強くいきむと腹圧が高まり、すでに弱っている肛門周辺の静脈に圧力がかかります。すると痔核(いぼ痔)が肛門の外に押し出されやすくなり、一度外に出た痔核(いぼ痔)はその後の排便でさらに刺激を受け、炎症や痛みを引き起こすことがあります。

また、長引く便秘は直腸に便を溜めこみ、肛門周辺の血流を悪化させ、さらに長引かせるという悪循環にもつながりかねません。

便秘を予防し、排便時のいきみを減らすことは、産後の痔の予防と改善に大きく貢献します。産後の便秘対策としては、十分な水分摂取、食物繊維が豊富な食事、適度な運動が有効です。緩下剤や酸化マグネシウム製剤などを使用することも、便秘解消に役立ちます。

産後の痔は1〜2ヵ月で自然に治る!

産後に痔の症状で悩む人は多いですが、過度に心配する必要はありません。1~2ヵ月程度で自然に回復することがほとんどです。出産による身体への負担が徐々に軽減し、ホルモンバランスが整ってくることで、痔の症状も改善していきます。

産後の1ヵ月健診では、医師が全身の回復状態をチェックします。痔の症状が気になる場合は相談するとよいでしょう。痛みが強い場合や出血が多い場合には、適切な処置やアドバイスを受けることができます。

痔の症状が軽度で日常生活に大きな支障がない場合は、1~2ヵ月ほど自然回復を待ちましょう。この間は便秘を避けるために、水分をしっかり摂取し、食物繊維が豊富な食事を心がけるましょう。

ただし、産後2~3ヵ月経っても症状が改善しない場合や、痛みが強くなる場合は肛門科の受診を検討しましょう。肛門科では、痔の種類や症状に合わせた適切な治療を受けることができます。

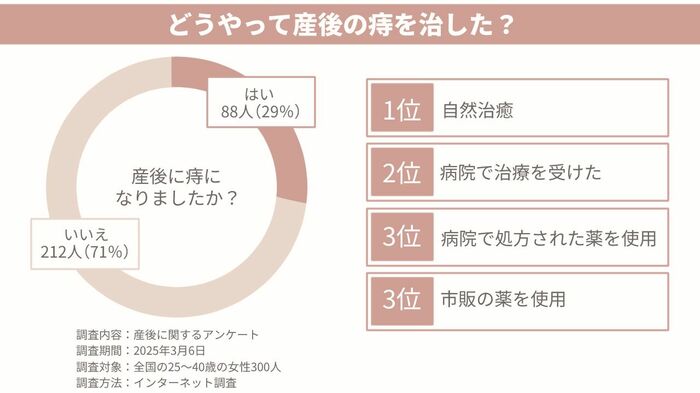

【アンケート】どうやって産後の痔を治した?

全国の出産経験がある25~40歳の女性300人を対象に、“産後に関するアンケート”を実施しました。“産後に痔になりましたか?”という質問に対して、“はい”と回答した人は88人(29%)、“いいえ”と回答した人は212人(71%)。約3割の女性が、産後に痔の症状を経験していることがわかりました。

産後に痔を経験した88人に“産後の痔はどうやって治しましたか?”と尋ねたところ、最も多かった回答は“自然治癒”でした。多くの女性が特別な治療をせずとも、時間の経過とともに症状が改善したと述べています。

2番目に多かったのは“病院で治療を受けた”という回答でした。ほかにも、“病院で処方された薬を使用”や“市販の薬を使用”という声もありました。

このアンケート結果からも、産後の痔は自然に治ることが多いものの、症状が強い場合や長引く場合には適切な治療を受けることで改善が期待できることがわかります。産後の痔に悩む人は、自分の症状や生活スタイルに合わせた対処法を選ぶことが重要です。

産後の痔のセルフケア

産後の痔は多くの場合、自然に治りますが、症状を和らげるためのセルフケア方法を知っておくと安心です。日常生活の中で無理なく取り入れられる対処法を紹介します。

生活習慣の見直し

産後の痔の予防や改善には、日々の生活習慣の見直しが効果的です。赤ちゃんのお世話で忙しい中でも、少しの工夫で痔の症状を和らげることができます。

まず大切なのは、栄養バランスのよい食事です。食物繊維が豊富な野菜、果物、海藻類、きのこ類などを積極的に摂取することで、便秘を予防できます。玄米や全粒粉のパンなど、精製されていない穀物も食物繊維が豊富です。

水分補給も便秘予防に欠かせません。便が硬くなると排便時に肛門に負担がかかり、痔の症状を悪化させる要因となります。1日に2,000ml程度の水分を目安に、こまめな摂取を心がけましょう。温かい飲み物は、腸の動きを促進する効果も期待できます。

排便時の姿勢や習慣にも注意が必要。強くいきむと肛門周辺の血管に圧力がかかり、痔核(いぼ痔)が押し出される原因になります。便が硬い場合は無理に力まず、食事や水分摂取の見直しで便を柔らかくすることを優先しましょう。

体を適度に動かすことも大切です。赤ちゃんのお世話で忙しくても、軽いストレッチや散歩など無理のない範囲で体を動かすと腸の動きが活発になり、便秘を予防できます。産後1ヵ月を過ぎていたら、抱っこひもを使って赤ちゃんと一緒に散歩するのもよいでしょう。

また、同じ姿勢で長時間座り続けることは避けるべきです。座り続けると肛門周辺の血流が悪くなり、痔の症状を悪化させる要因となります。授乳中や赤ちゃんを寝かしつける際も、時々姿勢を変えたりクッションを使ったりして、座り心地を工夫しましょう。

これらの生活習慣の見直しは、産後の痔の改善だけでなく、健康維持にも貢献します。赤ちゃんとの新しい生活の中で、ママ自身の健康も大切にしていきましょう。

市販薬を試す

産後の外痔核(いぼ痔)や切れ痔の痛み・腫れを抑えるためには、市販の痔用軟膏の使用も効果的です。市販の痔用軟膏には、炎症を抑える成分や血行を促進する成分が含まれており、症状に応じて選択できます。

便秘が原因の場合は、便を柔らかくして排便を楽にする酸化マグネシウム製剤などの使用も有効です。硬い便による肛門への負担を軽減し、痔の症状改善につながります。

産後、特に授乳中のママは薬の使用に不安を感じることがあるかもしれませんが、市販の痔用軟膏や一般的な便秘薬の多くは局所的に作用するものが多いため、授乳中でも使用可能です。市販薬を使用する際は、用法・用量を厳守し、症状が長引く場合は受診を検討しましょう。痔の症状は放置すると悪化する可能性があるため、早めの対処が肝心です。

妊娠中から便秘に悩んでいた人は、産後も便秘が継続する可能性が高いでしょう。その場合は、産婦人科医に相談して適切な下剤の処方を受けるのも1つの選択肢です。

医療機関への相談を躊躇せず、適切な治療やアドバイスを受けましょう。

この記事の監修者

勝どきウィメンズクリニック院長| 松葉 悠子

—プロフィール—

これまで周産期センターでの勤務を中心に産婦人科診療に研修、従事。東京大学医学部付属病院、日立製作所日立総合病院、恩賜財団母子愛育会 愛育病院などの勤務を経て、2015年に勝どきウィメンズクリニックを開業。2024年には晴海ウィメンズクリニックも開業し、理事長に就任。

— 経歴 —

金沢大学医学部医学科卒

東京大学医学部付属病院・日立製作所 日立総合病院・東京都保健医療公社 豊島病院・恩賜財団母子愛育会 愛育病院などに勤務