妊娠中や産後は、うつになりやすい時期といわれています。産後うつは自然に治癒することが少ないため、医療機関を受診する、パートナーや家族に相談するなどの適切なサポートを受けて1人で抱え込まないことが大切です。具体的な症状や原因、対処法を解説していきます。

産後うつとは?

産後うつとは分娩後の数週間、あるいは数ヵ月間、極度の悲しみを感じたり、普段行っていた活動への興味を喪失したりする状態を指します。

多くの母親が経験するものに“マタニティーブルー”がありますが、症状は産後うつより軽く、産後3日~2週間で治まります。

産後うつは出産した女性の約10~15%が発症するといわれ、深刻な気分の変動が数週間~数ヵ月間続き、日常生活に支障が出ます。放置すると産後精神病に移行し、自殺につながる可能性もあるため、早期に専門家の治療を受けることが必要です。

“産後うつかも”と思う人や妊娠・出産で気分の変動が大きく悩んでいる人に向けて、症状や治療、受けるべきサポートについて紹介するので参考にしてください。

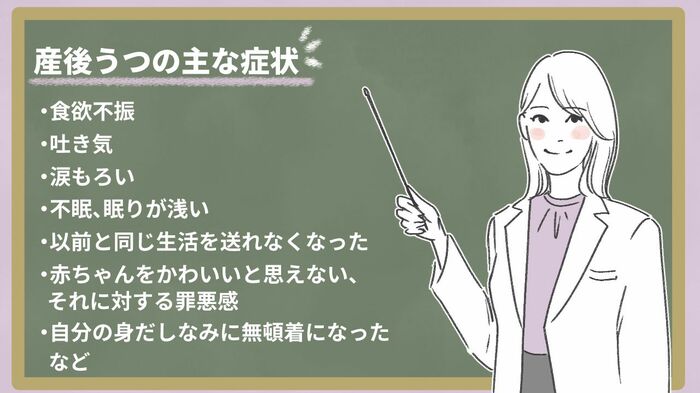

産後うつの主な症状

産後うつの症状には個人差がありますが、主な症状には以下のようなものがあります。

・食欲不振

・吐き気

・涙もろい

・不眠、眠りが浅い

・強い不安を感じる

・気力がわかない

・慢性的な疲労感、倦怠感

・以前と同じ生活を送れなくなった

・赤ちゃんをかわいいと思えない、それに対する罪悪感

・赤ちゃんの世話ができない、母親として不適切だと感じる

・自分の見た目や格好に気を使わなくなった

・笑顔がなくなった

・自傷や死を考える など

赤ちゃんへの愛情を感じられないことで、さらに自分を責めてしまう人もいます。しかし、治療すれば違う感情を持てる可能性があることを知ってください。

マタニティブルーとの違いは不眠や食欲不振などの症状

マタニティブルーとは、妊娠中から産後の時期に憂うつな気持ちになり、一時的に情緒が不安定になる状態のこと。産後3〜5日がピークといわれ、1〜2週間で自然に改善することが多いとされています。

マタニティブルーは一時的に漠然とした不安や落ち込みを感じますが、産後うつは不眠や食欲不振などの症状が現れるのが特徴です。

2週間を過ぎても症状が改善しない場合は産後うつの可能性もあるため、早めに医療機関を受診しましょう。

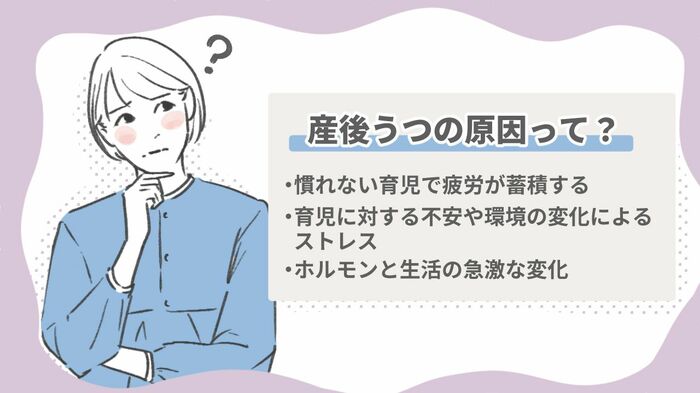

産後うつの原因

産後うつの原因はよくわかっていませんが、以下の要因が複合的に影響していると考えられています。

・慣れない育児による疲労の蓄積

・育児に対する不安や環境の変化によるストレス

・ホルモンと生活の急激な変化 など

また、妊娠前からあったうつ病や近親者のうつ病(家族歴)により、発症のリスクが高まるといわれています。

慣れない育児による疲労の蓄積

特に初産の場合、赤ちゃんとの生活やお世話のすべてが初めて経験することです。新生児のうちは3~4時間ごとの授乳やおむつの交換、泣くたびの抱っこなどが必要で、身体的な疲労が溜まるもの。その結果睡眠不足に陥り、疲労が回復しないままの状態が続くと気分が落ち込みやすくなります。

育児に対する不安や環境の変化によるストレス

赤ちゃんのお世話は手探りで行うことが多く、赤ちゃんの個性によっても異なるため、明確な正解がありません。“これでいいのかな?”という漠然とした不安を抱く人も少なくないでしょう。

昼間に1人で赤ちゃんをみている場合など、相談する相手や話す人がいないと、ストレスをため込みやすくなってしまいます。

ホルモンと生活の急激な変化

産後は女性ホルモンが急激に低下し、母乳を分泌するためのプロラクチンというホルモンが分泌されます。

特に初産であれば初めてのことばかりで常に緊張感を伴い、“赤ちゃんがいる生活”がスタート。普段なら気にならないことでも不安になり、抑うつ状態になりやすくなってしまいます。

産後うつになりやすい人の特徴と判断基準

産後うつは、誰でもなる可能性のある症状です。以下の項目に当てはまる方は特になりやすいとされているため、注意してください。

・責任感が強く完璧主義

・過去にうつ病など精神的な疾患があった

・助けを求められる人がいない など

産後うつは、EPDS(エジンバラ産後うつ病質問票)という判断基準を利用して、客観的に評価します。EPDSのみでは診断することはできないため、うつ病の診断には精神科医の診断が必要です。

産後の1ヵ月健診では、寝る時間があるのに眠れない、必要以上に自分を責める、赤ちゃんをかわいいと感じない、幸せではないと感じているなどを確認します。

産後うつの予防と治療法

産後うつは、育児をする生活リズムの慣れにより症状が変わる可能性があります。しかし、産後うつを発症しても専門的な治療を受けないと症状が長期間続いたり、再発したりすることもあります。自然治癒は難しいため、精神科や心療内科を受診しましょう。

自然には治らないため、産後うつを防ぐための予防法と、かかってしまったときの治療法が大切です。

産後うつの予防法とセルフケア

産後につらい・苦しいと感じたら、周囲に助けを求めることが大切です。自分だけで抱え込まず、“育児はみんなでやる”という気持ちを持ちましょう。

“母親なのにこんなこともできない”と自分を責めると悪循環に陥ってしまうため、手を抜けるところは手を抜いて“がんばりすぎない”ことが大切です。

可能な範囲でパートナーや親に任せる、行政の育児支援サービスを利用するなど、自分にゆとりを持って過ごせるようにしましょう。

自分にとって何がストレスなのかを知り、パートナーや周囲と気持ちを共有することも大切です。自分にとって心地よいと思えるものを探すと、ストレス解消になり気持ちが落ち着きます。

育児では生活リズムが不規則になることも多いですが、睡眠時間を確保する、バランスのよい食事をとる、軽い運動や趣味に没頭する時間を作るなど、ストレスをためないことを意識しましょう。

医療機関での治療法

産後うつになってしまった場合には、専門医の治療を受けましょう。

一般的なうつ病と同様に、薬物療法(抗うつ剤の投与)と精神療法(カウンセリング)を組み合わせることが主な治療法です。漢方薬が効果的な人もいるため、自分の症状や医師の診断に応じて相談しましょう。

授乳ができなくなることを気にする人もいるかもしれませんが、複数の薬剤を使用しなければ授乳が可能な場合が多いので、医師とよく相談してみてください。

産後の1ヵ月健診では産後うつの有無が確認されますが、気分の変動が大きく長期間続く場合はかかりつけ医に相談してください。

この記事の監修者

勝どきウィメンズクリニック院長| 松葉 悠子

—プロフィール—

これまで周産期センターでの勤務を中心に産婦人科診療に研修、従事。東京大学医学部付属病院、日立製作所日立総合病院、恩賜財団母子愛育会 愛育病院などの勤務を経て、2015年に勝どきウィメンズクリニックを開業。2024年には晴海ウィメンズクリニックも開業し、理事長に就任。

— 経歴 —

金沢大学医学部医学科卒

東京大学医学部付属病院・日立製作所 日立総合病院・東京都保健医療公社 豊島病院・恩賜財団母子愛育会 愛育病院などに勤務