取材を終えた高崎アナに、心境を尋ねました。

取材者としての報告とは別に、高崎アナが心に何を感じたのかを率直に聞くことにもまた、価値があると思ったからです。

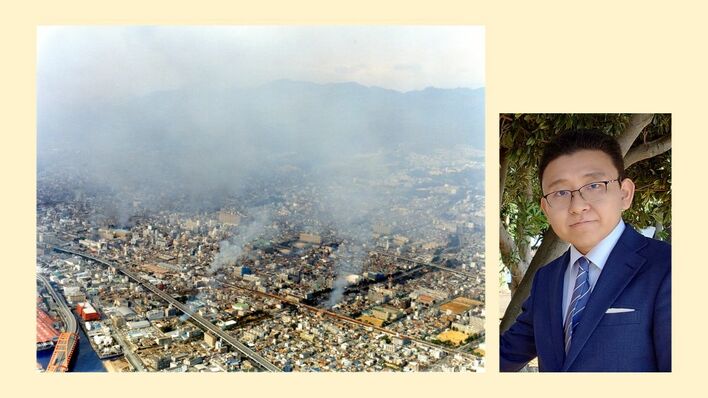

高崎アナに聞く…災害遺構を間近で見て感じること

上垣アナ:

高さ約15メートルの巨大津波に破壊された遺構を見て、どんなことを感じた?

高崎アナ:

信じられないような高さだった。緊急報道に備えた訓練のときに「東日本大震災のときには、建物の3階から4階の高さの大津波が町を襲いました。逃げてください。」というコメントを練習して、口には出していたけれど…やっぱり実際にこの目で見ると、言葉も出ないような高さなんだよ。

上垣アナ:

イメージの中にあるだけじゃない、自分の身体と比べて何倍なんだとか…そういう具体的な感覚としての理解が大切なのかもしれないね。

高崎アナ:

災害遺構の役割は、まさに実感としての理解を促してくれることだと思う。

同期アナ2人が考える・・・被災地で見て、聞いて、伝えることの意味

上垣アナ:

今回、浪江町に限らず、被災地のさまざまな人にお話を聞いて、感じたことはある?

高崎アナ:

人それぞれの語りがあったね。流ちょうなことばじゃなくても、悩みながらことばを絞り出そうとする、その姿もまた大切なメッセージなんだなと思った。

上垣アナ:

たしかに。理路整然とはまだ話せないような心のわだかまりにこそ、しっかり耳を傾けることが大切なのかもしれない。

高崎アナは続けて、防災のヒントになるのではないかと思えることを話していました。

高崎アナ:

私は、「経験していない」自分がその出来事を語ることへの抵抗がずっとあって。

上垣アナ:

どういうこと?

高崎アナ:

たとえば東日本大震災にしても、私は発生当時、茨城県の小学生で、記憶は断片的なんだよね。

震災について知らないことが多いし、遠い地域のことであればなおさらで、それを伝えるのは、とても難しいと思う。

上垣アナ:

それはよくわかる。自分が直接経験していない災害のことを伝えることには、どこか臆病になるよね。

高崎アナ:

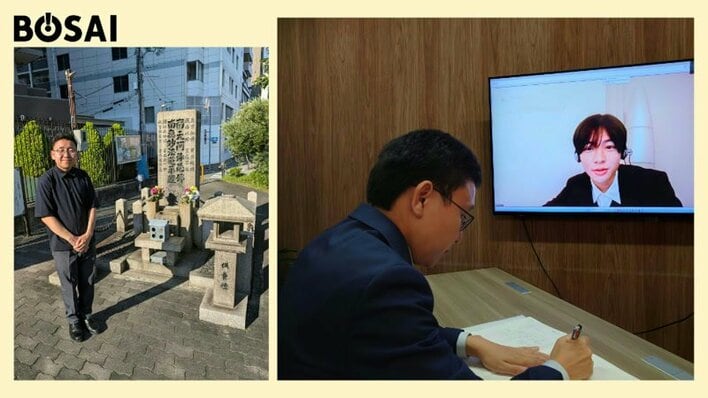

だけど、今回の取材で知り合った、私たちとほとんど年齢の変わらない「語り部」の方に言われたの。

「話してください」って。「私から聞いたことを友達や家族に話してください」って。

上垣アナ:

「話してください」か…。

高崎アナ:

うん。その人はまさに小学生のときに被災して、請戸小学校から山に避難して津波を逃れた人で。

…校内を案内しながら、「ここで○年生の会があって」とか、とりとめもないような日常の記憶を笑顔で語ってくれる人だった。

その笑顔のうちにはさまざまな葛藤や苦しみがあるかもしれないけど、それでも純粋に小学校のときの思い出を話してくれたんだよね。

上垣アナ:

うん。

高崎アナ:

その人が、「私から聞いたことを友達や家族に話してください」って言ってくれたの。私はどこか背中を押された気持ちになった。

被災体験を語る「語り部」の方の「話してください」ということばに、高崎アナは、震災を経験していなくても伝えることができると、勇気をもらったそうです。この一言は、伝え手としての高崎アナの心にずっと残り続けるのだろうと思います。

高崎アナ:

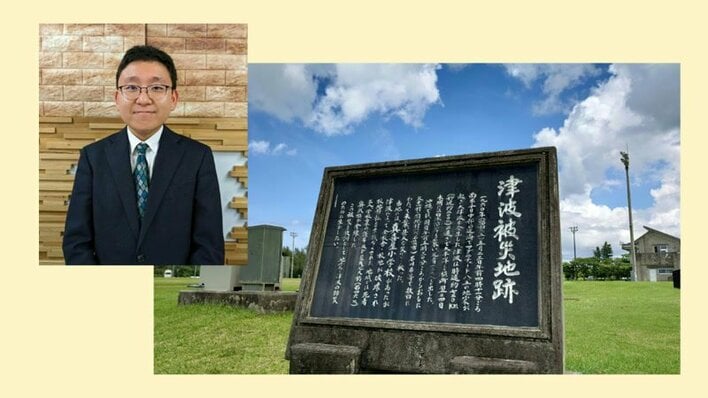

アナウンサーって、災害に関して、避難や備えのような「望ましい行動」を視聴者に起こしてもらうよう、呼びかける役割があるよね。

上垣アナ:

そうだね。まさにこの連載もそういう趣旨だよ。

高崎アナ:

でもその役割を、自分自身がどこまでわが事にできているのか? うわべだけになっていないか?…っていうのは、自問してる。

一人の人間として、葛藤を感じながら勉強していかないとっていう気持ちが、いっそう強くなった取材だった。

上垣アナ:

ぼくもその葛藤はいつも感じてる。空疎な呼びかけにならないように、ずっと自分に問いかけようと思う。

災害伝承のあり方にはさまざまな考え方がありますが、見ること、聞くことの先に、「伝えること」もあっていいはずです。

アナウンサーに限らず、どんな立場の方であっても、明日の防災の一助になるのではないかと考えました。