1回だけのお試しで買ったはずが、いつの間にか「定期購入」の申し込みになっている。そんな経験はありませんか?

ダークパターン対策協会 小川晋平理事:

完全に事業者側に有利なように、消費者の気持ちを誘導するというのは、これが「ダークパターン」ですね。

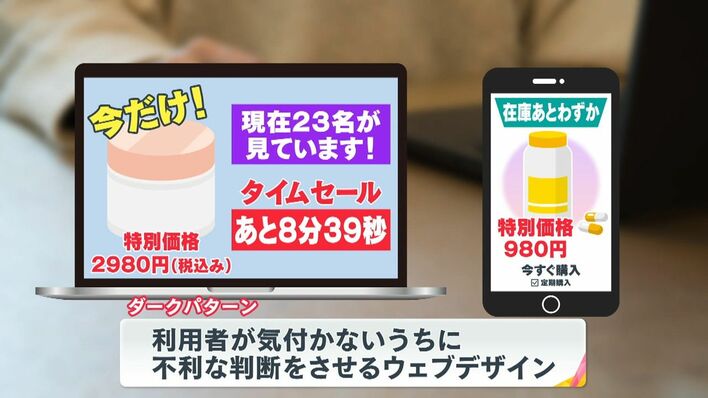

利用者が気づかないうちに、不利な判断してしまうよう誘導するウェブデザイン「ダークパターン」。

今、日本でも問題視され始めています。

実際に、母親が「ダークパターン」に遭ってしまったという女性は、当時の経験をこう話します。

母親が「ダークパターン」に遭った女性:

1つ限りで特別安くなっているから、この値段だったら1回買ってみようかな?お試しでって気持ちで買ったら、定期購入になっていたんです。

問い合わせてみようかってなったんですよね。問い合わせのメールも、私が(母の)代わりに送ったんですよ。電話もしながらメールも送ったっていう感じです。メールはいまだに返事がなくて。

一向に返信のないメール。女性は母親の代わりに日中に何度も電話して、なんとか解約できたといいます。

母親が「ダークパターン」に遭った女性:

一言で言うと、面倒くさいが一番大きかったですかね、なんでつながらないんだろうっていう怒りもありますし。

つながるまでが、本当にエグいくらい長いんですよね。電話を鳴らして、自動音声に切り替わって、そこで音声が流れ終わってからメロディーが流れるんです。

ダークパターン対策協会の小川晋平理事によると、このように解約の仕方がわかりにくいウェブサイトも、ダークパターンのひとつだといいます。

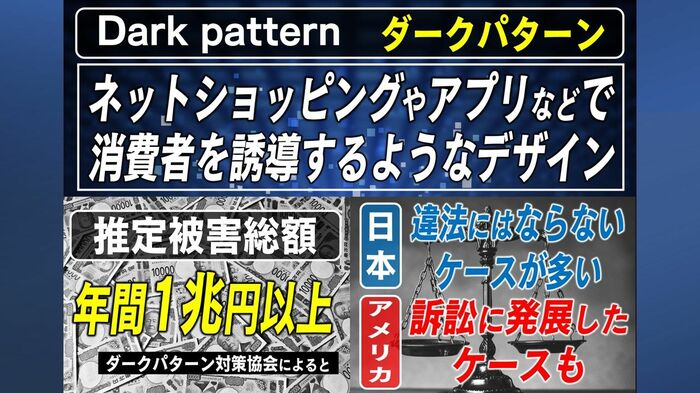

日本だけで年間1兆円を超える被害が出ているという「ダークパターン」。

注意すべき“消費者を誘導するダークパターン”を専門家に詳しく聞きました。

ダークパターンの注意すべき“7つの手法”

日本ではまだ規制の対象になっておらず、違法にならないケースも多いという「ダークパターン」。しかし、世界的には規制が進んでおり、アメリカでは訴訟に発展したケースもあります。

ダークパターン対策協会 小川晋平理事:

日本でも“本当に悪意がある”ダークパターンは、消費者庁などが取り締まっています。

しかし、悪意があるかどうか分からない、グレーゾーンのダークパターンが結構多く、それに消費者の方々が惑わされるということは結構あります。

「ダークパターン」には様々な手法がありますが、OECD(経済協力開発機構)も分類している“7つ”に分けて紹介します。

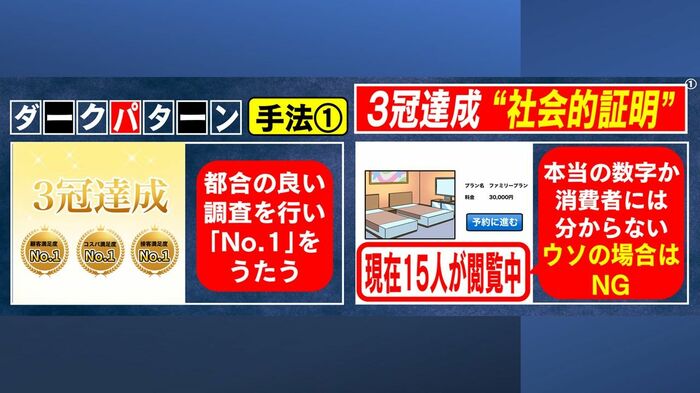

【手法1】「3冠達成」 “社会的証明”

商品紹介でよく目にする「3冠達成」といった表示。これは、自社の商品に都合の良い調査を行い「ナンバーワン」をうたって、人気がある・安心できる商品と消費者に思わせるのが「社会的証明」という手法です。

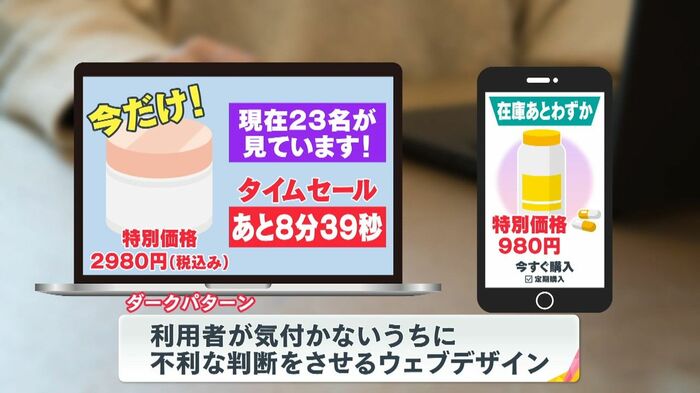

ホテルやレストランの予約をする際に出る、「現在○○人が見ています」という表示も、この手法に該当します。

本当の数字かどうかは、消費者には分からないので、“ウソの表示”がされている可能性もあるため注意が必要です。

ダークパターン対策協会 小川晋平理事:

ちゃんとしているサイトもあれば、適当にカウンターをあげているものもあります。

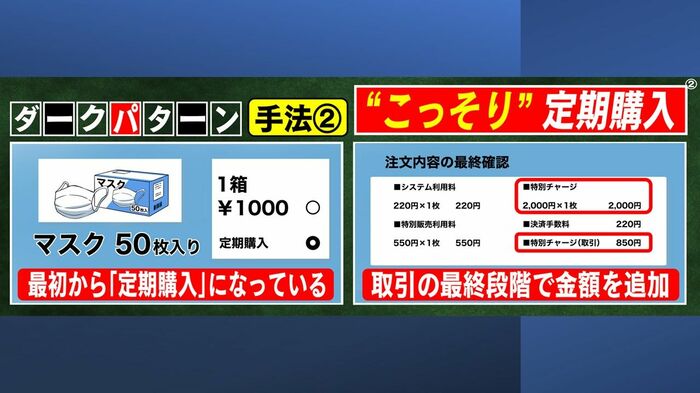

【手法2】“こっそり”定期購入を契約…

1回だけの購入だと思って注文したところ、実は「最初から定期購入」にチェックされていて、気付かないうちに“こっそり”契約させられてしまう手法です。

取引の最終段階で、「サービス料」や「特別チャージ」などの名目で、 “こっそり”金額が上乗せされているケースもあります。

MC谷原章介:

定期購入、ぼくも引っかかってしまったことがありまして、ネットで動画を見ていたら自宅にお届けしてくれる食事のやつがおすすめされていたんですよ。

そこのQRコードからサイトに飛んで買ったら、いつもより割引率が高くて半額以下でお取り寄せできると。入ってみて定期購入ではないと1回だけだと思って買ったら、翌週も同じように送られてきて…。

見てみたら、毎週送られてくる設定になってたの。だから、1週だけ余計にとって、その先はキャンセルしました。そこは、キャンセルがわかりやすかったから、良心的だなとは思いました。

【手法3】タイムセールで“緊急性”を演出

「タイムセール終了まであと30秒 残りわずか」など、うそタイムセールで「カウントダウン」や、「在庫残りわずか」などの表示で“緊急性”を演出して、消費者を焦らせて購入や契約させる手法です。

表示されている「在庫1点」が本当の数字だったら問題ありませんが、「残りわずか」という曖昧な表現はダークパターンに該当します。

ダークパターン対策協会 小川晋平理事:

「今このページを見ているあなたはラッキーです」「このページはもう二度と見られないかも知れません」みたいにあおってくる、それで買わされるみたいなのが、縦スクロールでずっと続いていきます。

別の画面に遷移しません。それでずっとスクロールをしている間に心理的にどんどん誘導されるんです。ですから、こういうページを見たときはいったん立ち止まって注意するというのが大事です。

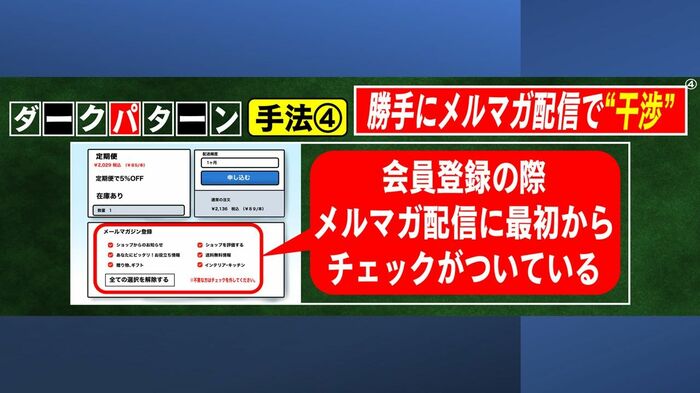

【手法4】勝手にメルマガ配信で“干渉”

会員登録しようとした時などに、メルマガの配信希望欄のチェック欄にあらかじめチェックがついていて、勝手にメルマガが配信される状態になっている場合があります。

必要なければ自分でチェックを外さないといけない手法は、「インターフェース干渉」と呼ばれています。

EUでは、このようなメルマガは個人情報保護法に抵触し制裁金が科されているそうです。

ダークパターン対策協会 小川晋平理事:

本人が「よし」とするならいいのですが、欲しくもないのに勝手にチェックされているというのは嫌ですよね。

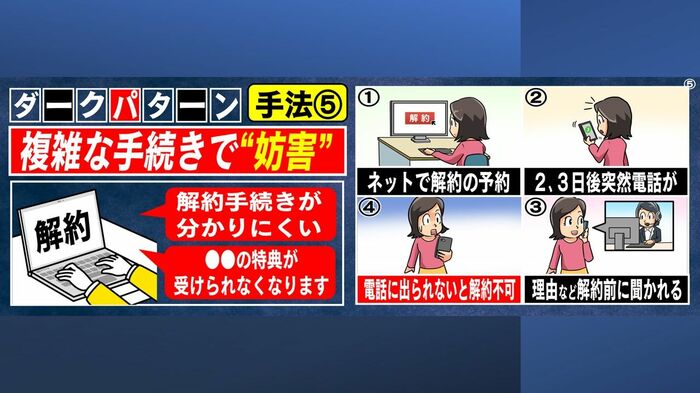

【手法5】複雑な手続きで“妨害”

解約を“妨害”することも手法の一つです。

「解約手続きがわかりにくい」に加えて、「○○の特典が得られなくなります」など消費者の心理を引き留める内容で念押し。

ホームページ上では解約できず、電話でコールセンターを通さないと解約できないようになっているものもあります。

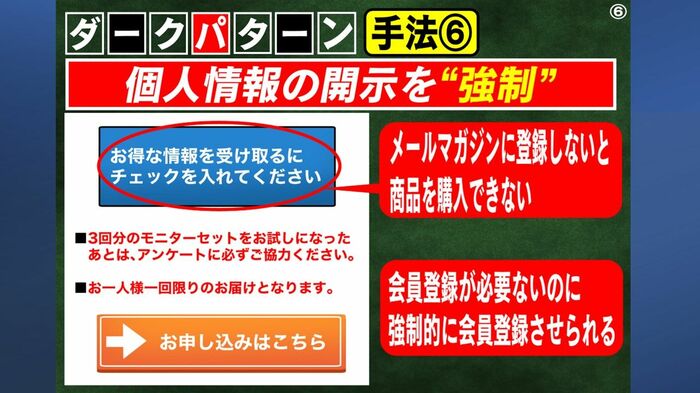

【手法6】個人情報の開示を“強制”

商品を購入するために、メールマガジンの登録や、アンケート協力をしないと購入できない。本来会員登録が必要ないのに、 “強制的”に登録させられる手法です。

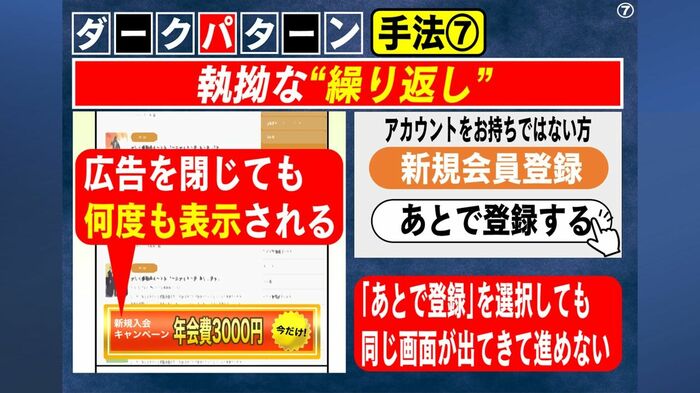

【手法7】執拗な“繰り返し”

何度も同じ広告が表示されたり、個人情報の入力や会員登録を迫られ、「あとで」を選択してもすぐに同じ画面が出て来たり、次に進めないなど。

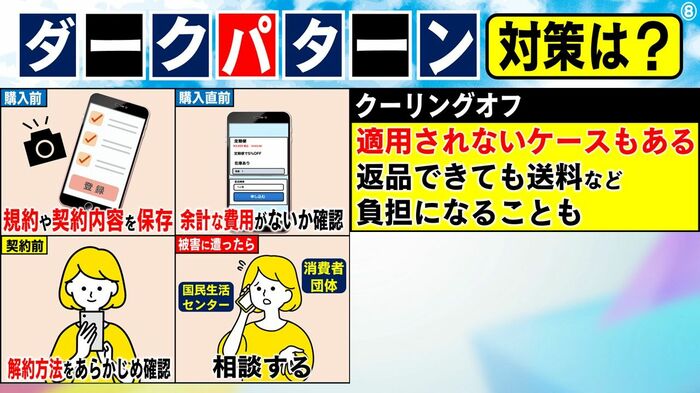

購入前に気をつけること…政府も対策に本腰

ダークパターンに対抗するためにはどのようなことに気をつけなくてはいけないのか?小川理事は、以下のことを心がけることが効果的だといいます。

・購入前に規約や契約内容をスクリーンショットで保存しておく

・購入前最終確認画面で余計な手数料や、定期購入になっていないか確認

・サブスクなどはあらかじめ解約方法はどうなっているかも確認しておく

・被害に遭ったら国民生活センターや、消費者団体に相談

・クーリングオフが適用されないケースもあるので、購入前にしっかり確認

――今後法規制などはどう進んでいくのでしょうか?

ダークパターン対策協会 小川晋平理事:

今、消費者庁を含め、関係省庁がダークパターン対策に真剣に取り組んでいます。ただ、法律だけですべてが解決するわけではないので、我々は有識者の先生と、政府の関係者と一緒にガイドラインを作りました。

先週公開したのですが、ダークパターンにならないようなガイドラインを作りました。今年の7月から審査をして、ちゃんとしているウェブサイトにロゴマークを付けます。

ですから、消費者の方はそれを見ていただければ、ここは大丈夫というのがわかっていただけるようにしたいと。

(『めざまし8』 2025年2月5日放送より)