近所にいる人の名前 何人挙げられますか?

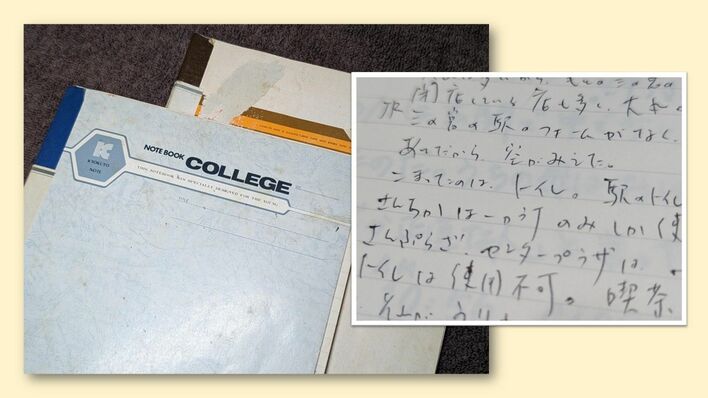

1995年の神戸市で、母や家族が記したノートには、大勢の人の名前が出てきます。

「○○さん ○○さん ○○ちゃん」

名字のこともあれば、下の名前のことも。

母に「この人はだれ?」と話を聞くと、家族のだれの知り合いで、どんな人だったかをすらすらと答えてくれます。

人と人とが顔の見える関係の中で、地域が災害と向き合っていたことがよくわかります。

ひるがえって…私はいま、東京のマンションで一人暮らしをしていますが、近くに住んでいる人たちの名前を、1人も挙げられません。まったく顔を合わせずに、ひとまず日常の暮らしを送ることができてしまいます。人づきあいの安心感以前に、トラブルへの不安がよぎって、近所の人と関わりを深めようとすることに、どこか積極的にはなれない気持ちがあるのも確かです。

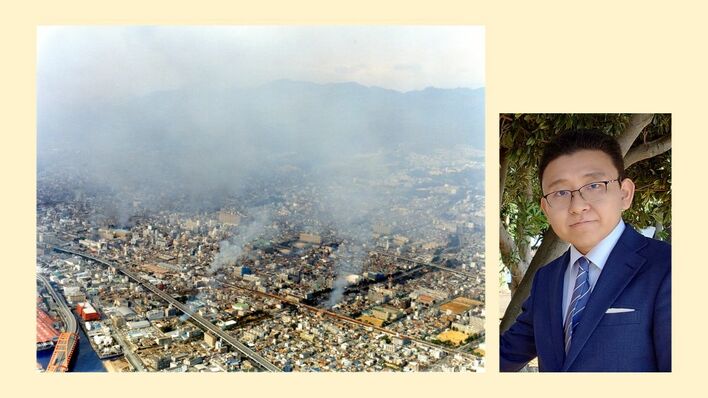

いつか大災害が起きて、家から外に出たとき、そこで近所の人と顔を見合わせて、「はじめまして」と言うのか…。

そんなことを思うと、2冊のノートに書かれた1995年の神戸は、とても遠い世界のようです。今後、劇的にご近所づきあいを進展させられる自信もありません。

とはいえ、いまの自分にも、できることはあるはず。

マンションにはどんな備蓄があるのか?

避難訓練はいつ行われるのか?

避難所の開設の基準は?

など、多少なりとも知っておくことで備えられることはたくさんあります。

少なくとも地域の災害時の基本的なルールなどを、もう一度確かめておきたいと強く感じました。

母や家族が書き残したノートは、さまざまなことを私に伝え、考えさせてくれる災害遺構でした。