菅田将暉さんが、水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』でタッグを組む三谷幸喜さんの作り出すキャラクターの魅力などを語りました。

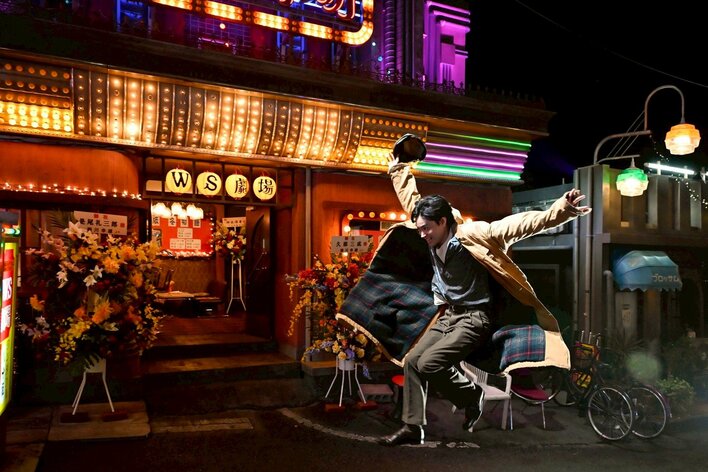

ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、1984年の渋谷を舞台に、若者たちのくすぶり、情熱、苦悩、恋を描く青春群像劇。脚本家・三谷幸喜さんの半自伝的ストーリーで、三谷さんが25年ぶりに民放GP帯連続ドラマの脚本を手掛けるということでも話題となっています。

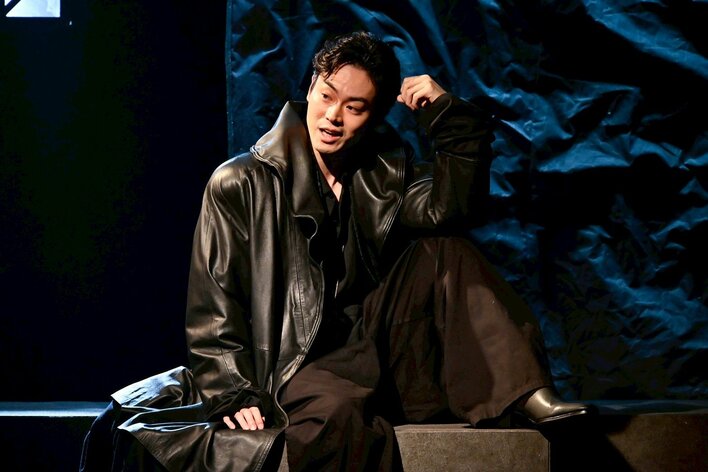

本作で主人公の演劇青年・久部三成(くべ・みつなり)を演じる菅田さんが取材会に出席。3年半ぶりの連続ドラマ主演に対する思い、三谷さんとの再タッグ、演じる久部の人物像などについて語りました。

3年半ぶりの連ドラ主演に菅田将暉「大変。ちょっと忘れていました」

──まずは、3年半ぶりの連続ドラマ主演に対する思いを聞かせてください。

撮影に入って思ったのですが、やっぱり大変です。連ドラというものに取り組むこと自体が。ちょっと忘れていました。

──どういったところに大変さを感じていますか?

集中力の維持というか、緊張感の維持というか、グルーブの維持というか。映画であれば2~3時間くらいの作品が多いですが、連続ドラマは十数話あるので、単純に4倍くらいの分量を撮影するんです。

今作はたくさんの登場人物がいて、しかもみんなずっと一緒にいるので、「いかにいいチームでいられるか」ということが大事で。そのために差し入れだったり、遊ぶものだったり、普段の会話だったりを考えて…でも、やりすぎはダメだし、やらなさ過ぎてもダメだしという。本当に大変なんです(笑)。

──座長としての空気づくりですね。

そうですね。俳優部の窓口でもあるので、「現場でこんなことがありました」という話がスタッフさんからあれば僕から皆さんに伝えることもありますし、キャストの間で「もっとこうしたほうが」という意見があがれば「みんなで相談しよう」と声をかけることもあります。

映画の現場ではそういう意識をして行動をすることは少ないのですが、今回の現場に入って「連ドラってこうだったなぁ」と思い出しました。

──脚本を読んだ感想を聞かせてください。

最初から面白かったです。だいたい1日の話を1話で描いているのですが、誰が主演ということもよくわからなくなるくらい、みんながせわしなく動いていて、暇な人がいなくて。その感じが劇団っぽいし、三谷(幸喜)さんの作品っぽいし、いいなと。

三谷さんが描く群像劇には笑いと、涙と、感情がたくさん描かれていて、個人的にすごく好きなんです。その要素が生かされた、ごちゃ混ぜ感が面白いなと思いました。

──三谷さんの半自伝的要素を含む作品ですが、その点はいかがですか?

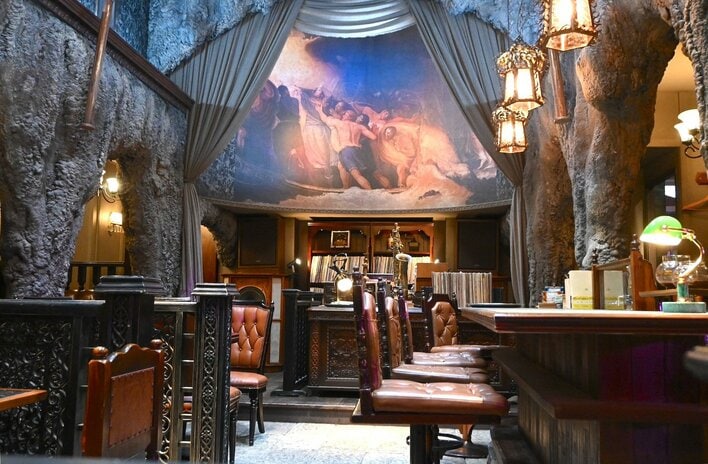

僕は1993年生まれなので、この作品の舞台になっている1984年については知らないことがたくさんあって。ストリップ劇場で寄席のように芸人さんがネタを披露されていたこととか、当時の渋谷の様子は新鮮でした。

そんな1984年の渋谷を舞台にした物語に、シェイクスピア作品のオマージュがたくさん盛り込まれているところが新しいですよね。あと、三谷さんが「あの頃は、みんなポジティブで、前向きで、“何もないけど全部ある”みたいな、エネルギーがある時代だった」とおっしゃっていて、そういう世界観に入って役を演じられるのが楽しみだなと思いました。