生理周期はほぼ一定となるのが理想的であるものの、自身の生理周期を計算したことがない人や、周期が短い、バラバラになっているなどの悩みを抱えている人も多いはず。この記事では生理周期の仕組みや数え方について詳しく解説するので、健康管理のための参考にしてみてください。

生理周期とは?

生理周期とは、月経が始まった日から次の月経の前日までの日数のことを指します。まずは、どのような仕組みで生理の周期が生まれるのか、どの程度であれば正常だといえるのかについて解説しましょう。

生理周期の仕組みと数え方

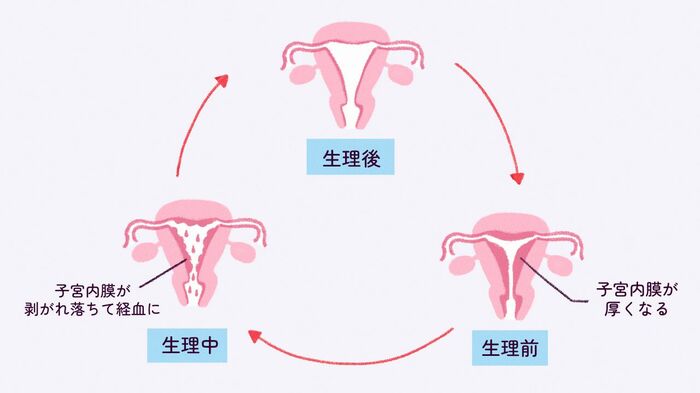

生理とは、妊娠に向けて厚くなっていた子宮内膜が剥がれ落ち、女性の体外に排出されること。その周期は、“エストロゲン”と“プロゲステロン”という女性ホルモンの分泌の周期的な変化によって調節されています。

生理が終わるとエストロゲンの分泌が増加し、続いて排卵後にはプロゲステロンの分泌が増加。2つのホルモンの働きで、子宮内膜が受精卵の着床に適した厚みに成熟します。その後、妊娠しなかった場合は女性ホルモンの分泌が急激に低下し、不要となった子宮内膜が剥がれ落ちて経血となり、生理が始まる仕組みです。

生理周期を計算するときは、生理が始まった日を1日目としてスタートします。1日経過するごとに2・3・4と進めていき、次の生理が始まったら再度1から数えましょう。次の生理が始まる前日までの日数が”生理周期”です。

正常だといえる目安は±何日?

正常な生理周期は25~38日だとされていますが、人によって差があります。いつもより少しずれたとしても、生理予定日の±6日以内であれば問題ないことがほとんど。身体的、または精神的な原因で周期が大きくずれることもあります。大きくずれる時は婦人科で相談しましょう。

また、生理期間は3~7日、経血量は37~43mL/日程度であれば正常だといえます。経血量をはかることは難しいため、目安として日中でも夜用ナプキンが必要であったり、血の塊がでるような場合は、量が多すぎる可能性があります。

さらに、出血が1週間以上続く場合も、子宮筋腫やポリープといった病気が隠れている恐れがあります。周期に加えて、生理期間の長さや経血量も確認するのがおすすめです。

生理周期における4つの時期と心身に起こりうる変化

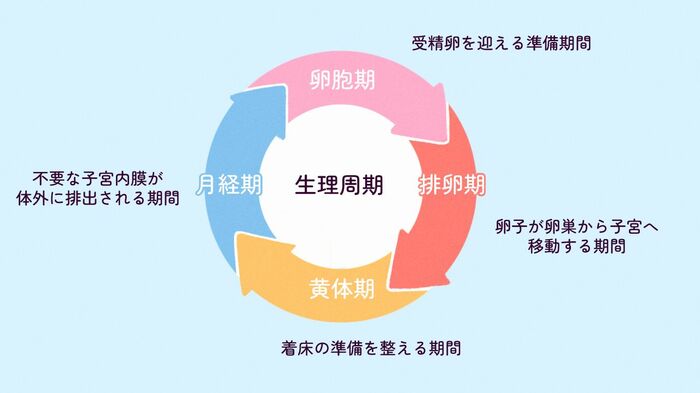

生理周期は、卵胞期→排卵期→黄体期→月経期の4つのフェーズで構成されています。それぞれの時期でエストロゲンとプロゲステロンの分泌バランスが変化するため、心身に影響を及ぼすこともあります。生理周期の中で起こりうる心と身体の変化について理解しておきましょう。

【卵胞期】気分が安定しポジティブになりやすい

卵胞期は、卵巣から分泌される卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が多くなる時期。排卵されるまで基礎体温が下がり、エストロゲンの影響で子宮内膜に厚みが出てきます。

また新陳代謝が盛んに行われ、肌や髪の毛の調子が上向く時期です。さらにエストロゲンの影響で副交感神経が優位になり、気分も安定します。外交的かつポジティブに過ごせることが多いでしょう。

【排卵期】ホルモンバランスの変動で気持ちや肌の調子が不安定に

卵胞が十分に育つと排卵が起こり、黄体形成ホルモン(LH)というホルモンが分泌されます。基礎体温は、一度少し下がってから急上昇して高温期に。ホルモンバランスが急激に変化するため、気分の起伏が激しくなるなど精神的に不安定になることもあるでしょう。

また、排卵後はエストロゲンの分泌が少なくなるため、それまで安定していた肌や髪の調子が下降気味になります。

【黄体期】冷えやむくみが起こり怒りっぽくなりやすい

黄体期には排卵された卵胞が黄体に変化し、黄体ホルモンであるプロゲステロンが多く分泌されます。基礎体温は高温で、妊娠に適した状態へ。胸の張りや腰痛、眠気といった身体の変化が起こりやすくなる時期です。

また、プロゲステロンの影響で体内に水分を溜め込みやすくなり、冷えやむくみが起こります。皮脂の分泌が増えてニキビができたり、シミやそばかすが目立ちやすくなったりするのもこの時期。イライラや不安感がつのる、倦怠感が出るなど精神的にも不調になりやすく、心身ともに不安定な時期だといえるでしょう。

【月経期】体温が下がり生理痛・頭痛・肌荒れが起こることも

排卵後に着床が起きなかった場合、子宮内膜が剥がれ落ち血液とともに排出され、月経(生理)が始まります。エストロゲンとプロゲステロンの分泌が急激に低下するとともに、基礎体温は低温期に突入。身体の血行が悪くなり、生理痛や頭痛、冷えを生じやすくなります。

さらに、生理が始まったことにストレスを感じて気分が落ち込みがちに。肌は敏感になりやすく、肌荒れやかぶれが起こることもあるでしょう。しかし、生理が終わりに近づくと再びエストロゲンの分泌が始まり、気分や肌の調子が徐々に上向いていきます。

みんなの生理周期を調査!日数にバラつきがある人もいる?

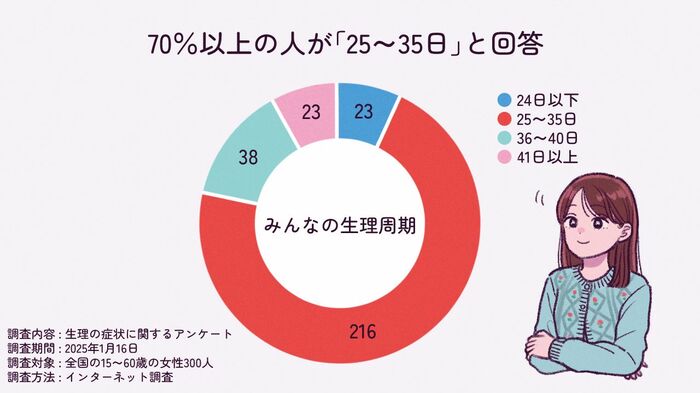

女性たちの生理周期事情を探るべく、300人に対してアンケートを実施。生理周期や、バラつきの有無について調査しました。

アンケート概要

調査内容:生理の症状に関するアンケート

調査期間:2025年1月16日

調査対象:全国の15~60歳の女性300人

調査方法:インターネット調査

70%以上の人が正常だといえる範囲!周期がやや短め、長めの人は約15%

アンケートの結果、生理周期の日数の回答でもっとも多かったのは“25~35日”(72%)。次に“36~40日”(13%)が多いことがわかりました。正常な生理周期とされる25~38日には、7割から8割の人がおさまっていることになります。

一方で、“24日以下”または“41日以上”と答えた人はあわせて約15%。6~7人のうち1人は、生理周期が短め、もしくは長めである結果となりました。

生理周期にバラつきがある人は全体の約55%

同アンケートによると、生理周期にバラつきがあると答えた人は約55%。一定ではない人の方が多くを占める結果になりました。

さらに、何日程度のずれがあるか尋ねたところ、“4~6日”(約32%)や“7日以上”(約14%)と答える人もいました。生理周期の大きなずれに悩むケースが少なくはないようです。

生理周期に異常が見られるときは受診を検討しよう

特に10代のうちは生理周期が安定しないことも珍しくありません。しかし、生理周期が極端に短い・長い・バラつきがあるといった場合は、トラブルが隠れていることもあります。以下のようなケースに当てはまる人は、産婦人科の受診も検討してみましょう。

頻発月経:生理周期が24日以内と短い

生理周期が24日以内と短く、1ヵ月の間に2~3回生理が来るときは、“頻発月経”と呼ばれる状態です。無排卵性、卵胞期短縮性、黄体機能不全型という3つのパターンがあり、ストレスや卵巣ホルモン機能の低下が原因として挙げられます。

無排卵性とは、周期的な出血はあるものの排卵していない状態のことで、排卵はあるが、卵胞期が短く排卵~生理までの期間が短い状態を卵胞期短縮性と言います。また、黄体機能不全型は卵巣で形成される黄体の機能不全により、排卵~生理までの期間が短い状態を指します。

特に妊娠を望む女性にとって、頻発月経は不妊の原因となることもあります。また、頻度の高い生理により貧血のリスクが高まるため、早めに相談しましょう。

希発月経:生理周期が39日以上

“希発月経”は、生理周期が39日以上、3ヵ月未満である状態。ストレスなどによる一過性のケースもあれば、甲状腺や卵巣の働きに原因がある場合も考えられます。

一時的な乱れであれば経過観察でもよいですが、繰り返し起こる場合は受診するのがおすすめです。特に妊娠を希望している人は排卵日を予測しづらいため、婦人科で相談しましょう。

不整周期月経:生理周期が安定せずバラバラになる

前回は22日、今回は45日など、生理周期が不安定な状態を“不整周期月経”と呼びます。最長の生理周期と最短の生理周期の差が7日以上あり、次の生理開始日の予測がつきません。

更年期や思春期などには多くみられ、大きな異常ではないことも多いですが、いつ生理がくるか分からず困る場合は婦人科で相談しましょう。

また、妊活中の場合は、排卵日が予測しづらく自分でタイミングをとるのが難しいため、婦人科の受診をおすすめします

生理周期をきちんと把握するための方法は?

生理の異常に早く気付くためには、自分の生理周期を毎月チェックすることが大切です。また、生理前後の身体の状態もあわせて記録しておくと、PMS(月経前症候群)の症状にも気付きやすくなるでしょう。ここでは、生理周期の管理におすすめな2つの方法をご紹介します。

カレンダーや手帳に記入する

誰でもすぐに始めやすいのが、手持ちのカレンダーや手帳に記入していく方法。生理が始まった日に印を付けておき、次の生理が始まる日までどの程度期間が空いたか確認します。

1~2回では正確な周期を把握しにくいため、継続してチェックしましょう。生理周期だけでなく月経量や体調なども書き込んでおくと、より健康管理に役立ちます。

生理アプリを活用する

より便利に生理周期を記録したいなら、生理アプリがおすすめです。生理開始日や終了日を毎回記録していくことで、平均の周期を自動で割り出したり、次の生理日を予測したりする機能が搭載されています。スマホの中で完結するため、ほかの人の目に触れるリスクも少ないでしょう。

また、多くの生理アプリには排卵日予測機能が備わっています。妊娠を望む人にとっても、タイミングを見極める材料となるでしょう。ただし、周期が安定しない中で妊活をする場合は排卵のタイミングが分からなくなるため、産婦人科の受診をおすすめします。

生理周期に関するQ&A

生理周期についてよくある質問と、産婦人科医の稲葉可奈子先生による回答をご紹介。あわせて参考にしてみてください。

40代以降は生理周期が変化しやすい?

40代以降は女性ホルモンの量が徐々に減少したり、周期的な分泌量の変化が乱れることがあるため、生理周期が変化しやすいといえます。周期がだんだん短くなり、経血量は少なくなっていくことがあります。

生理周期の中でおりものも変化する?

おりものの状態に目立った変化は見られません。ただし排卵がなくなった場合、排卵前のおりものに変化が生まれることはあります。

生理が遅れている!妊娠検査薬を使うのに適したタイミングは?

生理予定日より1週間遅れていたらチェックした方が良いでしょう。妊娠していても、生理予定日頃に少量の出血が見られるケースもあり、生理が来たと思い込むと妊娠に気付くのが遅れることもあるため注意が必要です。

生理について不安に感じたら産婦人科を受診してもいい?

我慢してストレスを溜めると、余計に生理周期の乱れや症状を悪化させてしまうことがあります。重い症状がなくても、不安になったり少しでもつらいと感じたりしたら、気軽に相談してください。

この記事の監修者

Inaba Clinic|稲葉 可奈子 院長

産婦人科専門医・医学博士・Inaba Clinic 院長。京都大学医学部卒業、東京大学大学院にて医学博士号を取得、双子含む四児の母。産婦人科診療の傍ら、子宮頸がん予防や女性のヘルスケアなど正確な医療情報を発信。メディア出演、講演多数。小中学生からかかりつけにできる婦人科を作るため2024年7月渋谷にInaba Clinic開院。