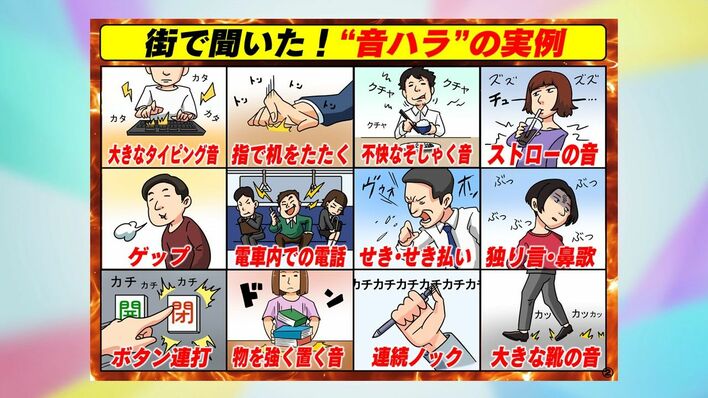

食事のときのそしゃく音や、乱暴にドアを開け閉めする音…隣の人の音漏れや、貧乏ゆすりなど、他人が出す“音”が気になったことはありませんか?

そんな、音によって周囲を不快にさせる行為は、音のハラスメント…“音ハラ”とも呼ばれています。

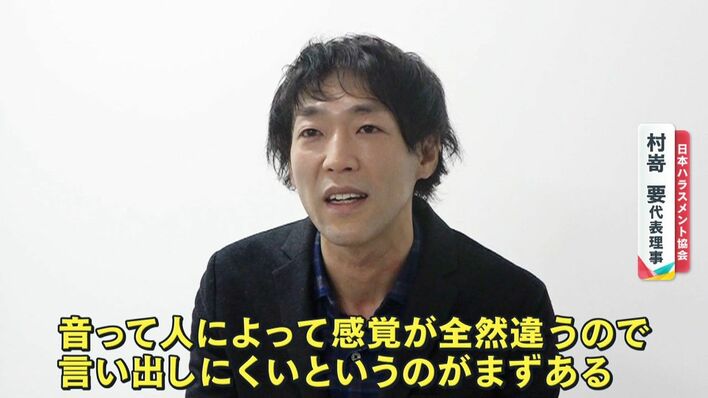

日本ハラスメント協会の村嵜要代表理事によると、今、そんな“音ハラ”に悩む人が増えているといいます。

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事:

音って人によって感覚が全然違うので、言い出しにくいというのがまずありますね。

言い出しにくいからこそ潜在的に「“音ハラ”で実は悩んでいるんです」という人は、パワハラに匹敵するくらい多いのではないかと。

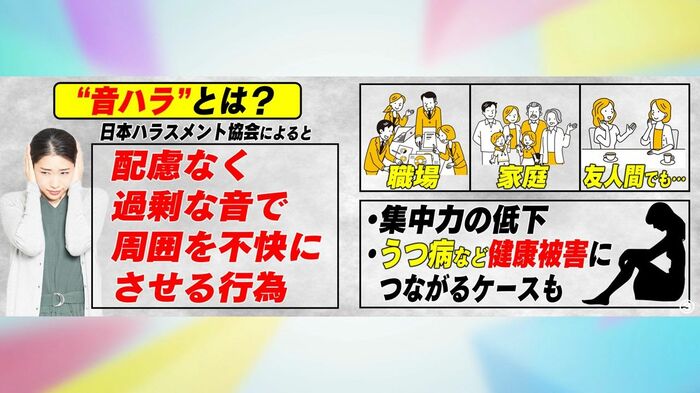

職場や家庭、親しい友人の間でも起こりえるという“音ハラ”。私たちはどのように対処すればいいのでしょうか?

100人中81人が“音ハラ”気になったことがある

パワハラのように国が出している正式な定義はないものの、日本ハラスメント協会によると、「配慮なく、過剰な音で、周囲を不快にさせる行為」と定義づけられている“音ハラ”。

不快な“音ハラ”によって、集中力の低下だけでなく、ダメージが積み重なって精神的に参ってうつ病など、健康被害に繋がってしまうケースもあるそうです。

実際に、『めざまし8』が街で100人に「音ハラが気になったことはあるか?」と質問したところ、100人中81人が「音ハラが気になったことがある」と回答しました。

具体的な回答としては、「パソコンのタイピング音」「そしゃく音」「独り言や鼻歌」「物をドンと置く」「ボールペンのノック音」などがあります。

――中には、「自分は気にしすぎではないか」という声もありますが

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事:

やはり、1回気になってしまったらずっと気になってしまうと言うところがありますので、できるだけ、例えばイヤホンをするとか自衛していくというのもひとつの方法ではあります。

体験談その1 夫のくしゃみが大きい

最近、夫のくしゃみの大きさに困っているAさん。

若いときはそこまで大きくなかったこともあり、「くしゃみをするときにあまり息を吸わなければ音が抑えられるのは?」とアドバイスしたところ、「そんなのコントロールはできない」と返され、改善されなかったといいます。

MC谷原章介:

ぼくもくしゃみ大きいの。別にわざと大きくしているわけじゃないんだけど、なんだろう…大きく出したときは気持ちいいの。一回出ると何回も連続で出ちゃうから、小さくやろうとすると、余計何回も出てしまうことがあって、すごく難しい。すっきりしない。

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事:

無理をして我慢をすると、体に良くないので、やはりせきやくしゃみなど自然なものはある程度仕方ないですし、社会生活で音なしで生きていくことは不可能なので、配慮しあっていくしかないかと。

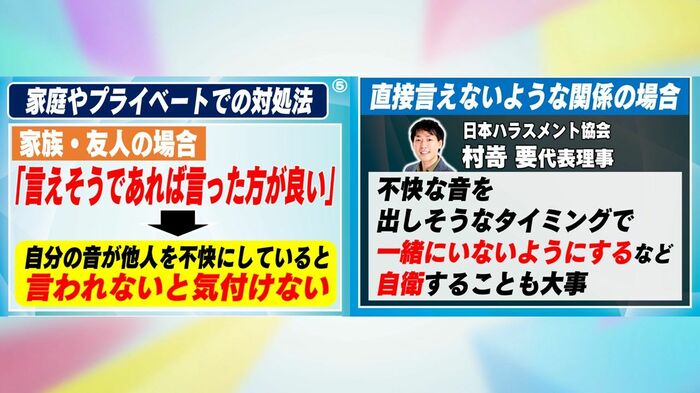

村嵜理事によると、このように家庭やプライベートで困っている際は、音が周囲を不快にしていると、言える関係ならば言うべきだといいます。

直接言えない関係の場合は、不快な音を出しそうなタイミングで一緒にいないようにするなど、自衛も大切です。

体験談その2 職場で周囲が騒がしい

ワークスペースのすぐ近くに休憩スペースがあるというBさん。

仕事中に、休憩スペースにいる人たちが大きな声で話したり、音を出しながら動画を見たりと騒がしくするため、仕事に集中することができません。

そこで、Bさんは「静かにしてほしい」と伝えましたが、「休憩中に何をしても自由だ」と返され、協力してもらえなかったといいます。

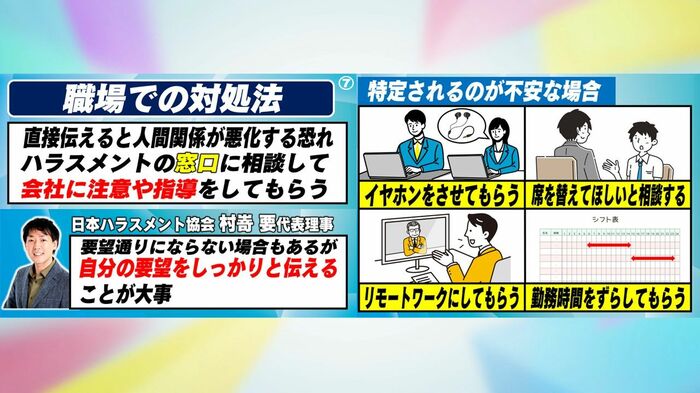

職場でこのようなケースに見舞われた際は、直接伝えると人間関係が悪化する恐れがあるため、ハラスメントの窓口に相談し、会社に注意や指導をしてもらうというのもひとつの対処法です。

特定されて関係が悪化することが不安な場合は、イヤホンをさせてもらう、席替えをする、リモートワークや勤務時間をずらしてもらうなど、不快な音を出す人と一緒にならないよう配慮してもらうという対応もあります。

必ずしも要望通りにはならないこともありますが、自分の意志をしっかりと伝えることが大切です。

関係性と伝え方「前向きな話しを」

MC谷原章介:

とても影響の大きい、悪質なものも音の中にはあると思います。逆に軽いものもあったりするじゃないですか?できる限り個人の思っていることを伝えて解消できたら、それが一番いいのではないかなと。

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事:

そうですね、やはり言わないと相手や会社側も気づかなかったりするので、いったん自分の思いを伝えるというのはすごくいいことだと思います。

MC谷原章介:

あとは伝え方ですよね、強く言いすぎてしまうと問題になるかも知れないから。

倉田大誠アナウンサー:

何か注意をするときや指摘をするときに、決してその人の人格すべてを否定しているわけではない、本当にその点だけを指摘されているんだと、言われた側も思えればいいのだけれども、何か一つ言われると、すべてが自分駄目なんだと、思いがちなのかなというのも難しいなと。

MC谷原章介:

伝え方のコツって何かないんですか?

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事:

例えばなんですけど、音が不快だと伝えるときに、自分自身も迷惑をかけてしまうかもしれないので、お互いさまになるんですけども、苦手なことを言い合って、お互いに注意していこうよというような、前向きな話しができたらいいのではないかなと。

MC谷原章介:

なるほど。あとはこちらとしては不快な音を出していると感じる人が、もしかしたら、精神の状態などもあって癖として出される方もいるじゃないですか。だから、すべてがすべて直接的に問題だと思って、自分の中でストレスをためるのではなく、おおらかに気持ちをゆったりと持ちたいものだなと思いますね。

――音ハラの判断基準は?

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事:

ポイントは2つありまして、1つ目は明らかに不必要な言動による、過剰な音かどうかと、例えば5人が同じ状況になったときに3人以上が不快に感じているかとか、このあたりが判断のポイントになってきます。

MC谷原章介:

定期的に部内とかで話し合うのも一つの手段かもしれませんね。

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事:

そうですね、経営者の方が柔軟にそのあたりも理解して、一人一人が働きやすい環境を積極的に導入することで、音で悩んで仕事の質が低下したりとか、ストレスになる部分も解消していけるのではないかと思います。

(『めざまし8』 2025年2月21日放送より)