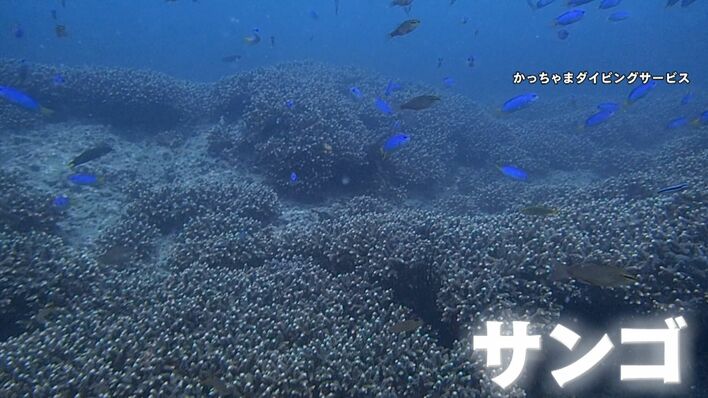

あたり一面を覆うサンゴに、カラフルな熱帯魚たち。まさに南国の海といった感じの光景が広がる場所。

実はここ…千葉の海なんです。

いま、東京湾で異変が起きています。

南の海で見られる魚が東京湾に…なぜ?

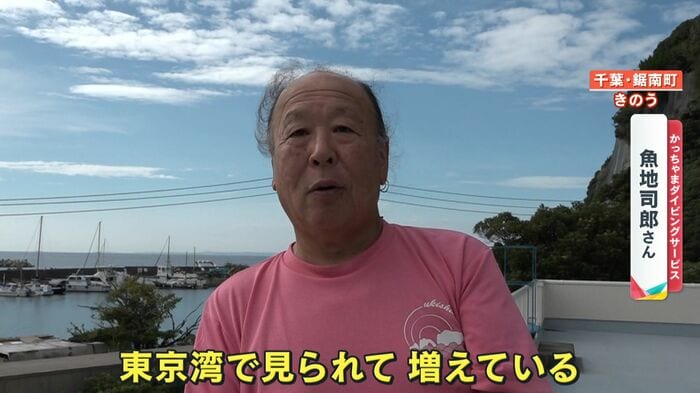

2024年10月2日、「めざまし8」が向かったのは、都心から車で1時間ほどの距離にある千葉県鋸南町。そこはいま、ダイバーたちの注目の場所となっています。

海に潜れば、人気の熱帯魚「ナンヨウハギ」に、「キビナゴ」の群れ…そして群生するサンゴ、「ヒメエダミドリイシ」。主に南の海に生息する生き物たちに出会えるのです。

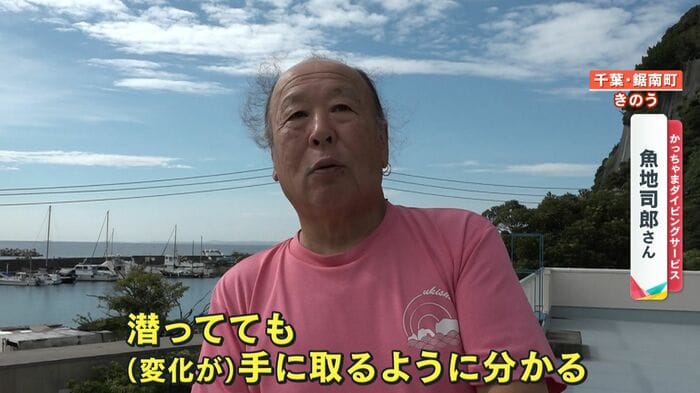

この地で50年、海を見てきたというダイビングインストラクター・魚地さんは急激な変化に驚きを隠せません。

かっちゃまダイビングサービス 魚地司郎さん:

15年前、海外に行かなくちゃいけなかったのが今、東京湾で見られて増えてるわけ。

海外でダイビングでツアーに行くと、「クダゴンベ」っていう今から15年ぐらい前、フィリピンとかパラオに行くと100%見られますよっていうようなうたい文句のものが、今この東京湾で産卵もしてるし、ポイントによっては20匹ぐらい見られます。

南の海でしか見られなかった珍しい魚が、簡単に見られるようになったというのです。

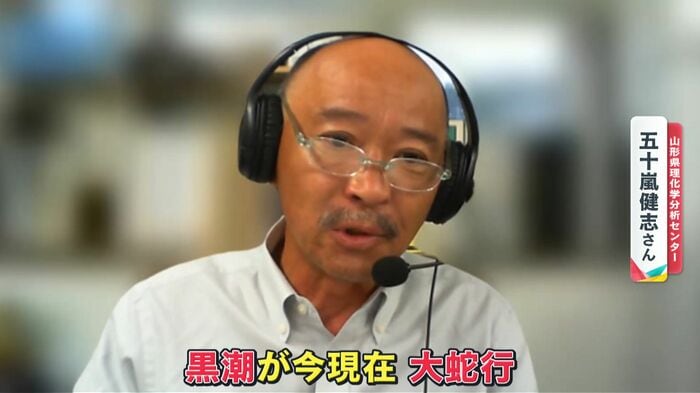

ではなぜ、千葉県の海が“熱帯化”しているのでしょうか?山形県理化学分析センター・五十嵐健志さんに聞きました。

山形県理化学分析センター 五十嵐健志さん:

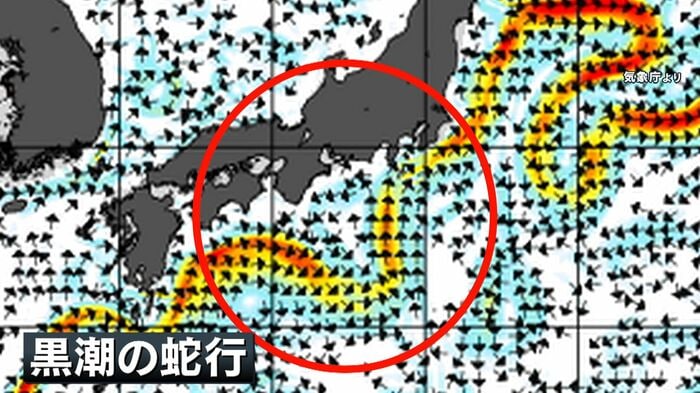

黒潮が今現在、大蛇行って言われているもので、紀伊半島沖から大きく日本列島の本州を離れて、八丈島の近くまで下がってから東京湾に向かって北上してきてます。

海流の流れを解析した図を見ると、暖かい海流「黒潮」が紀伊半島沖で蛇行し、U字になって東京湾へ向かっているのがわかります。この黒潮が房総半島辺りにぶつかることで、周辺の海水温が高くなっているというのです。

そのため、ある懸念が出てきているといいます。

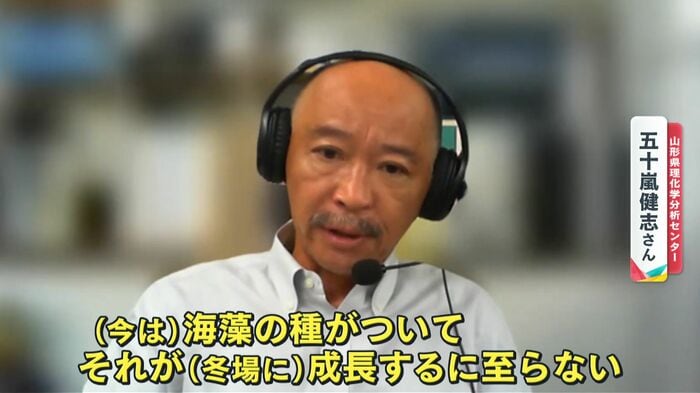

山形県理化学分析センター 五十嵐健志さん:

(本来は)海藻というのは冬場に成長するんですね。海水温が低い時に成長して、夏場になると枯れていく。(今は)海藻の種がついて、それが(冬場に)成長するに至らない。成長できないで終わるということですね。

海水温が高いことで、貝や魚たちが餌とする海藻が育っていないといいます。

2022年に撮影した映像。海底に生い茂るのはカジメという海藻です。その横にはサンゴがあり、この時は共生していることがわかります。

しかし、今年の映像を見てみると…サンゴの隣で茎だけになってしまった無残なカジメの姿が…。見比べると、その違いは歴然です。

かっちゃまダイビングサービス 魚地司郎さん:

漁師さんたちに話聞くと、どんどん取れるもんが少なくなってきて、いるものが変わってきてるんだよ。潜ってても(変化が)手に取るようにわかりますよね。

そこで、地元の漁師を訪ねました。

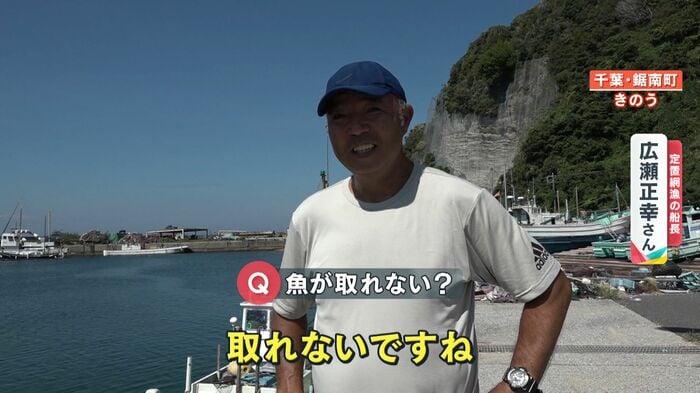

定置網漁の船長 広瀬正幸さん:

ここ何年かは不漁ですね。

――魚が取れない?

取れないですね。4、5年ぐらい前から徐々に魚自体が減ってきています。

(漁獲量が)30%ぐらい落ちている。

実際に、イワシやサバなどの青魚が、減っているといいます。

さらに、ダイビングツアーを取材すると…。

かっちゃまダイビングサービス 魚地司郎さん:

ハナミノカサゴっていうのが海外にいるんですよ。こんなだよね。

ダイバー:

デカかったですね。

ダイバー:

普通これぐらい(30cmくらい)なの。ところが、こんなデカ(倍くらい)。

主に熱帯などの海域に生息するこの「ハナミノカサゴ」。千葉の海では、南の海と違って、この魚を捕食する「天敵」がいません。逆に「ハナミノカサゴ」の餌となる小魚が豊富で、大きく成長しているといいます。

(『めざまし8』 2024年10月3日放送より)