<小須田康人 コメント>

――番組はいかがでしたか?

関西大学のゼミ生の19人のうち18人が「震災のことを学ぶのははじめて」というのが、本当に驚きでした。

でも、最近の若い人はテレビを見ないと聞きますし、SNSの情報は自分が見たいものしか出てこないことが多いですから、そういうこともあるんだなと。番組の取材を1年半されたとうかがいましたが、若い彼らが大学の授業で単位を取るために「やらなきゃいけない」と始めたところから変わってきているのが、1時間の番組の中でも感じられました。

一生懸命真剣に取り組んでる様子はあったし、みんな偉い。すごく優秀な人たちですよね。「何も頑張ってない、何も知らない」と言ってるけど「若い人も頑張ってるな」と思いました。

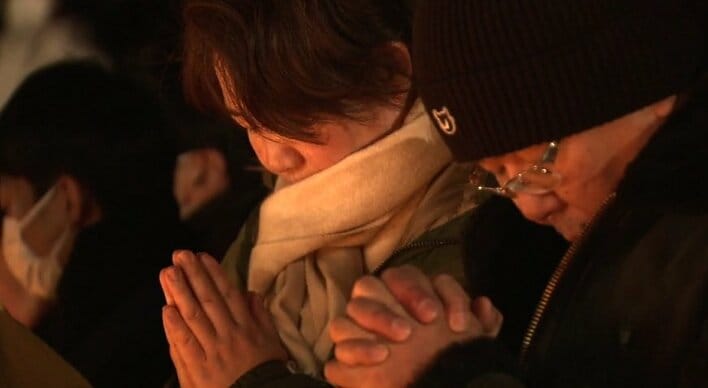

――震災を知らない学生たちは、震災にずっと向き合わざるを得ない遺族から「震災を伝える意味」を突きつけられます。

その答えはいっぱいあるだろうし、全部正解だと思います。今回の映像を見て、伝え続けていくことは自分自身が生き残るために必要なんだ、というのが今の思いです。

みんながみんな、生き残るために何か必要なことをして将来に備えようとすれば、悲しむ人がずっと減る。それは社会にとってとても、大きなことだと思うんです。

――震災はある意味“避けようがない”ものだと思いますが、伝える意味については、どう思いますか?

伝える意味はあると思います。知識がなければ避けようがない、あるいは被害を減らしようがないわけですから。

災害が過去になっていくことによって、いざ災害が起きたとき、逃げて命を守ることが一番大事なはずなのに、普段していることのほうを優先してしまう。

東日本大震災が起きて大津波警報が出たとき、お店を経営している人が避難せずに散乱した商品の片づけをし続けたとか、自動車で逃げようとして渋滞に巻き込まれたとか、一度高台に避難したのに何かものを取りに家に戻ったとか、地震のあとの検証番組でそういう証言がたくさんありましたよね。

東日本大震災の被害があまりに大きかったので、海の近くで地震に遭ったらすぐに高いところに逃げる、という意識は今は多くの人が持っているだろうと思います。

でも、災害は少しずつ過去のものになっていくし、災害のあとに生まれた「知らない世代」の人たちも少しずつ増えていきます。“避けようがない”震災だからこそ、伝えていかなければならないのではないでしょうか。

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

大きな災害が起きたときに、次の世代に伝え続けなければいけない理由は何かを問うた番組です。本当に自分も考えさせられました。

もちろん、こういう番組に興味を持ってご覧になる方は、すでにお考えになっているとは思うのですけども、時間を作って改めて考えていただけたらうれしいです。